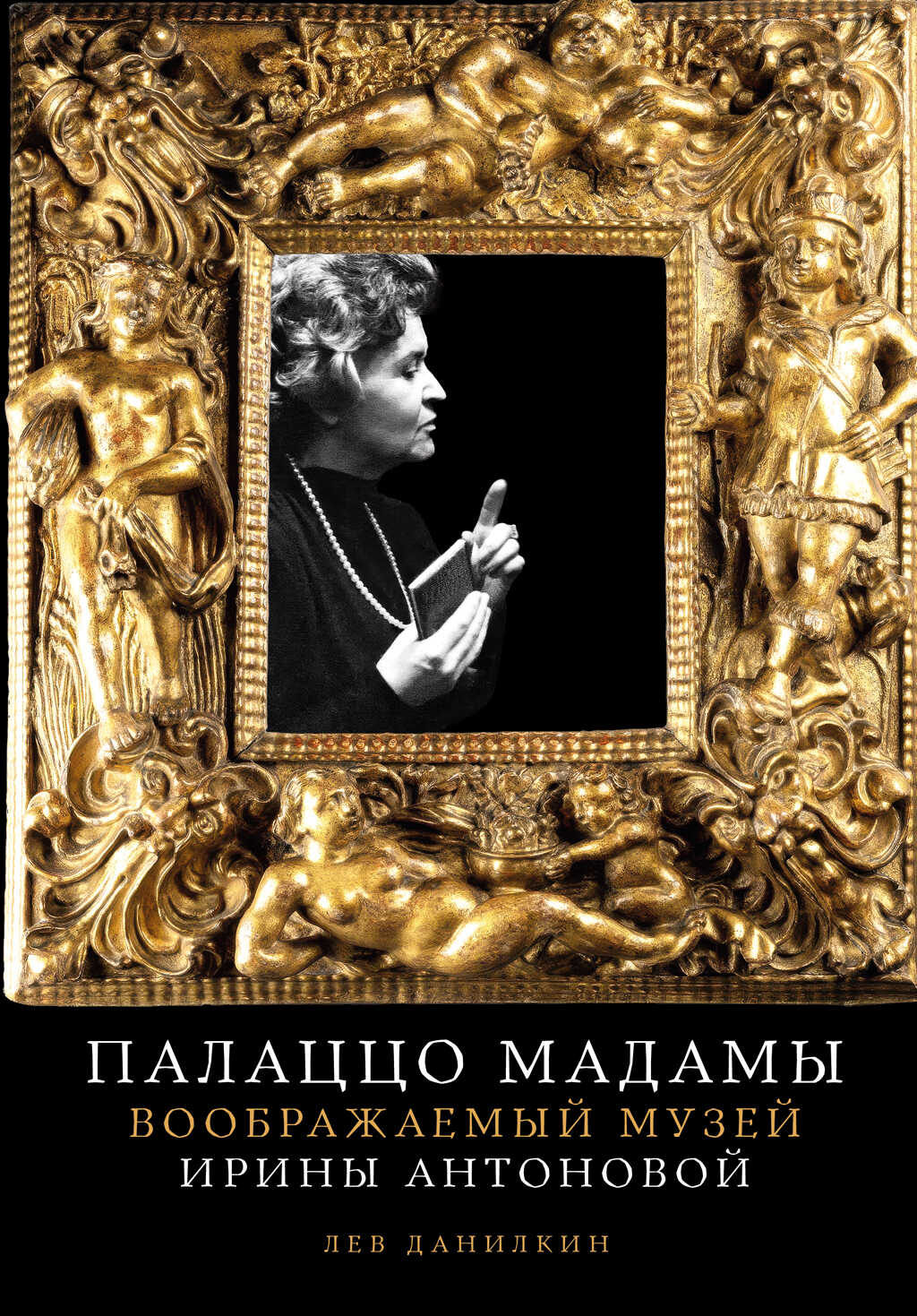

Читать книгу - "Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой - Лев Александрович Данилкин"

Аннотация к книге "Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой - Лев Александрович Данилкин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Несгибаемая, как Жанна д’Арк, ледяная, как Снежная королева, неподкупная, как Робеспьер, Ирина Антонова (1922–2020) смоделировала Пушкинский по своему образу и подобию. Эта книга — воображаемый музей: биография в арт-объектах, так или иначе связанных с главной героиней. Перебирая «сокровища Антоновой», вы узнаете множество историй о том, как эта неистовая женщина распорядилась своей жизнью, как изменила музейный и внемузейный мир — и как одержимость своими идеями превратила ее саму в произведение искусства и икону.

Правда ли, что ИА одной из первых почувствовала, что коллективная идентичность постсоветских россиян как нации будет строиться на эмоциональной связи с темой войны и «причастности к Победе»?

Или она просто ощутила, что политическая атмосфера меняется и ее внутренняя приязнь к консервативным «советским» ценностям из диссидентского, раздражающего, неприличного превращается в мейнстримное — пока еще неофициально, на низовом уровне?

Правда ли, что она, автор манифеста о «ничего не должны», в самом деле хотела, чтобы ее четко приписывали к «тому» лагерю?

Удивительным образом — твердокаменность ИА никогда не следует переоценивать — судя по документу, хранящемуся в архиве ГМИИ, сама ИА вовсе не писала этот текст — и вообще не воспринимала его в качестве манифеста: его, оказывается, состряпала журналистка, явившаяся к ней брать интервью о вопросах реституции, — так что, увидев газету, ИА вынуждена была сочинять в адрес редактора В. Третьякова негодующее письмо, в котором охарактеризовала заметку как безответственную и провокационную — и потребовала дать опровержение. Манифест, поразивший ее «литературной беспомощностью» — «нелепый бессмысленный поток разорванных слов», — вызвал у нее протест: ее выставили женщиной, которая пишет в развязном тоне.

Так, чередуя пафосные спичи с гневными опровержениями — где-то перегибая палку, где-то осторожничая, где-то за счет сахарной улыбки, где-то выкручивая руки партнерам, — ИА добилась всего, чего хотела. Никто из ценных для нее людей не поставил на ней крест — Антонова сохраняла отношения и со Швыдким, и с Губенко, и с немцами, и с голландцами, и с Минкультом — и с красно-коричневой оппозицией — и, прогуливаясь по краю пропасти, продолжала, заслуженно, упиваться своей влиятельностью. Аллергия на Антонову стала постепенно спадать даже и в среде вестернизированной интеллигенции, которая смирилась с ощущением, что да, есть Антонова-Джекил, которая делала «Декабрьские вечера» и «Москву — Париж», а есть Антонова-Хайд, которая по ночам пытает немцев утюгом и отбирает у потомков евреев принадлежащие им коллекции; странно, конечно, но тут уж ничего не попишешь. Более того, сегодняшний консенсус — и в обществе, и в музейном комьюнити — состоит скорее в том, что, пожалуй, насчет реституции ИА была права — и мечты о «великом возвращении» следует по очень многим причинам похоронить. На то есть много объективных причин; и неслучайно на конференции 1995 года в Америке представитель России Кулишов здраво заметил, что никакая комиссия по реституции не сможет объяснить обычному русскому человеку, почему у американских собственников Германия выкупает свое трофейное имущество — а на русских просто оказывает давление, чтобы те отдали все бесплатно, в качестве «жеста доброй воли», да еще и извинялись за слишком долгую задержку. Даже много критиковавшая ИА искусствовед Е. Деготь — профессионально связанная с западной музейной средой и в 1990-е занимавшая по этому вопросу крайнюю позицию — и то в целом признает сейчас, что ИА делала то, что и должна была делать в качестве директора Пушкинского[534].

Для нас, однако, сейчас существенны не только приключения идеи реституции в России, но и то, что, так или иначе, фраза, вынесенная в название «манифеста», была отчеканена и осталась в истории именно за ИА — и, несмотря на все свои попытки опровергнуть фальшивку, сама она, похоже, постепенно привыкла к тому, что это и есть ее позиция.

Еще важнее, что манифест вызвал широкий общественный резонанс; текст ИА охотно цитировали с думской трибуны и только что не требовали выложить самоцветами на фасаде Пушкинского. Заголовок, пусть даже поставленный безвестным редактором «Независимой», превратился в неофициальный слоган для определенной части общества. Тем, кто прочел статью или увидел автора по телевизору, импонировало, что Антонова апеллировала не к формальным законам, а к «справедливости»: ведь она представляет уникальную, со сложным травматичным прошлым, имеющую право на особое отношение к себе страну.

Для наблюдателей за политическими аспектами «дела Шлимана» важны были не нюансы антоновской позиции по реституции, но успешный опыт идеологизации вопроса: то, как ИА разыграла кейс с трофеями, продемонстрировало будущим обитателям Кремля, что безоговорочный, практически фетишистский культ государства, а также связанные с памятью о войне обиды и неврозы эффективно мобилизуют нацию — и дают гражданам новую, российскую идентичность: потомки победителей в войне, ничего не забывшие. Для президентской администрации, которая вот уже несколько лет пыталась нащупать объединяющую идеологическую платформу, это выглядело крайне перспективным: особенно если расширить спектр этого самого «ничего» (которое «никому не должны»): например, не должны соблюдать международные конвенции, границы, судебные решения — и проч. По сути, объясняя, что такое реституция, Антонова перевела этот термин как «сдачу», «капитуляцию» — в политическом и даже военном смысле: отцы и деды завоевывали — а мы отдаем. Травма в связи с поражением в войне холодной и культ победы во Второй мировой войне оказались теми педалями газа и тормоза, с помощью которых можно было управлять массовым сознанием, заставляя избирателей мыслить (и двигаться) в нужном направлении.

В результате «государственник» (а в ее «мы» отчетливо слышалось уже не только «мы, музей», а «мы, государство») ИА оказалась не то аналогом А. Проханова[535], не то прототипом персонажей еще не снятого «Брата–2» — «вы мне, гады, еще за Севастополь ответите» — реваншистов, отказывающихся испытывать чувство вины за имперское прошлое. Нет, ничего мы не отдаем: мы считаем это своим — и сами мы никому ничего не должны, а раз не должны, то почему бы и не повторить. То, что начнется четверть века спустя, будет обосновываться примерно теми же аргументами, которые приводила ИА, чтобы оставить у себя в музее несколько формально чужих коллекций: «не допустить реституции».

И полигоном для тестирования этой технологии стал ее Музей.

И вот тут мы возвращаемся к вопросу К. Акинши — вопросу об ответственности Антоновой, которая, вступая на политическое поле, вряд ли рассчитывала на слишком заметный политический резонанс и вряд ли претендовала на нечто большее, чем

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн