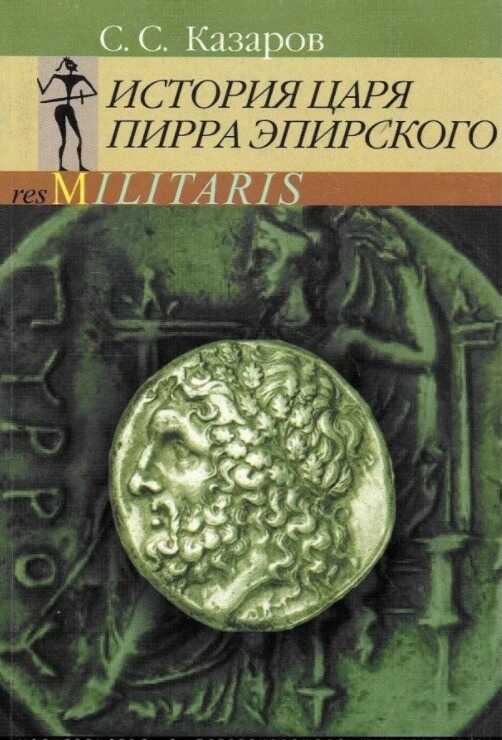

Читать книгу - "История царя Пирра Эпирского - Саркис Суренович Казаров"

Аннотация к книге "История царя Пирра Эпирского - Саркис Суренович Казаров", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Книга отечественного ученого-антиковеда, профессора С. С. Назарова посвящена истории знаменитого царя-завоевателя эллинистической эпохи — Пирра Эпирского (319–272 гг. до н. э.). Без сомнения, на сегодняшний день настоящий труд является наиболее обстоятельным русскоязычным исследованием по данной теме. Работа опирается на внушительный фактический фундамент: литературные, эпиграфические и нумизматические источники, а также на широкий пласт современной научной литературы. При этом издание снабжено иллюстративным приложением, которое позволяет читателю лучше ориентироваться в предлагаемом историческом материале. Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся историей, культурой и военным делом античного мира.

Истории о тавматургических (чудотворных) способностях Пирра, по всей вероятности, были инспирированы самим царем с единственной целью — подтвердить божественное происхождение и придать святость своей власти, в чем нуждался каждый правитель[1073].

Устройство верхней челюсти Пирра интересно не только в плане анатомии, но и как признак священной царственности. Речь идет об идее, которую Μ. Блок и Д. Ненчи представляли как одно из суеверий, получивших наибольшее распространение в Средние века[1074]: правители рассматривались как сверхъестественные существа, непременно несущие на своем теле особые магические знаки (так называемые signum regalitatis). И в случае с Пирром мы находим те же магические знаки, которые служили как для Проксена, так и для Плутарха свидетельством царского величия эпирота.

Таким образом, мы стоим у истоков традиции, основы которой заложил сам Пирр, желая утвердить святость своей особы. Впоследствии по примеру Пирра поступил и царь Вифинии Прусий II, о чем пишет Валерий Максим (Val. Max., I, 8, 12). Нечто сходное можно найти в XVII в. в легенде об иберийском царе Александре, который, подобно Пирру, имел царственные знаки — сросшиеся ребра.

Причина, побудившая Пирра обожествить себя и свою династию, вполне понятна. В этом случае он следовал примеру преемников Александра Великого. Например, основатель дома Селевкидов Селевк I, который вел свой род якобы от Аполлона, имел на бедре изображение якоря, являвшееся своеобразным божественным символом.

Все это, по мнению Пирра, позволяло ему сравнивать себя с выдающимися царями своей эпохи и таким образом поднять на должный уровень собственную династию, поставив ее вровень с другими эллинистическими домами.

Важное значение Проксен отводил тавматургическим способностям Пирра. По его представлению, они были получены от богов и служили обоснованием божественного происхождения царя.

Для установления идентичности божества и царя последний наделялся двумя сверхъестественными прерогативами: способностью прорицать и творить чудеса. Тавматургический выбор Пирра между способностью прорицания (мантикой) и искусством врачевания (ятрикой) объясняется прогрессивным распространением культа Асклепия[1075]. Именно ятрика гораздо больше, чем мантика, отвечала в эпоху эллинизма фигуре царя-филантропа. Идея филантропии, носившая в философских школах и учениях скорее умозрительный характер, приобрела важное значение в разрешении человеческих проблем, особенно в лечении болезней. Так, для Пиндара первым филантропом был Хирон, а первым медиком — Асклепий, которого он именует φιλάνθρωπος (Pind. Pyth., III, 5). Связь Пирра с Асклепием, врачевателем и филантропом, должна была стать явной и очевидной для всех эпиротов и современников царя. Сообщение о белом петухе, которого Пирр во время лечения больных приносил в жертву Асклепию, говорит о связи ятрических способностей царя с ятрикой других Асклепиадов. В упомянутом пассаже Плутарха мы находим аккуратное описание техники лечения, подобное тому, которое можно найти в текстах из Эпидавра. К тому же указание на чудодейственные свойства правого пальца царя не кажутся случайными, ибо по традиции чудодейственные и целительные свойства ятрики приписывались именно правой стороне тела. Способность излечивать больных разными чудодейственными средствами в то время могла рассматриваться исключительно как божественная прерогатива.

Таким образом, перед нами один из первых случаев (если не первый) легитимации и сакрализации царской власти в Греции не только путем обращения к традициям предков, восходящих к богам, но и путем конкретной демонстрации тавматургических свойств царя, полученных от богов и указывающих на прямую связь с ними.

Сказанное дает нам право утверждать, что пассаж Плутарха о тавматургических способностях Пирра — не простая череда анекдотов, как это пытаются представить некоторые ученые[1076]. Здесь присутствует синтез фактов, демонстрирующих то, что Пирр пытался обосновать божественное происхождение своей власти. Несомненно, на это же была направлена и деятельность его историографов, всячески подчеркивавших тавматургические способности Пирра.

Сакрализация власти была непосредственно связана с теми грандиозными политическими задачами, которые ставил перед собой эпирский царь. Выступая в качестве лидера всего эллинистического мира, отстаивая интересы греков на Западе и одновременно пытаясь создать там свою империю, он нуждался в соответствующей идеологии.

Эпир и населяющие его племена появляются в греческой эпической традиции задолго до Пирра и предшествовавших ему царей. Уже в «Илиаде» упоминается ήπειρος — лежащая напротив Итаки территория Акарнании (Hom. IL, II, 635)[1077], хотя для Гомера ήπειρος — имя нарицательное, а не собственное и, следовательно, не имевшее политического содержания[1078]. В «Одиссее» мы находим рассказ о посещении царем И гаки эпирского племени феспротов и их царя Федона; тут же Одиссей посещает святилище в Додоне, где вопрошает оракул о том, тайно или открыто ему нужно вернуться на родину (Hom. Od., XIV, 313–330).

Вне всякой зависимости с данными территориями говорится о сыне Ахилла и Деидамии, дочери Ликомеда, царя Скироса, Неоптолеме, который появился под Троей после гибели своего отца и мстил троянцам за его смерть. Эго позволяет нам сделать вывод о том, что во времена создания гомеровского эпоса Неоптолем еще не стал рассматриваться прародителем молосского царского рода.

Еще до Пирра молосские цари хорошо осознавали необходимость создания героической генеалогии. В период пребывания в Афинах наследника престола — будущего царя Тарипа знаменитый Эврипид поставил «Андромаху» — пьесу, которая должна была подтвердить героическую родословную молосских царей, источник их гордости[1079]. Исходным моментом этой пьесы является прибытие Андромахи, супруги Гелена, со своим сыном Неоптолемом в Эпир. У Эврипида нет речи о мифической Ланассе — только Андромаха является супругой Неоптолема и прародительницей молосских царей (Eurip. Andromach., 1246–1249).

Как же выглядит легендарная генеалогия молосских царей в античной исторической традиции? Для эпирской правящей династии исходным моментом является появление Неоптолема в стране молоссов[1080]. Согласно Пиндару, сын Ахилла Неоптолем прибыл в Эпир из Фессалии по морю и в скором времени стал царем у молоссов (Pind. Nem., VII, 37). Пиндару известно только то, что в Эпире жили молоссы. Кроме того, он путает местонахождение различных областей, а в Эпир ему известен только один путь — по

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн