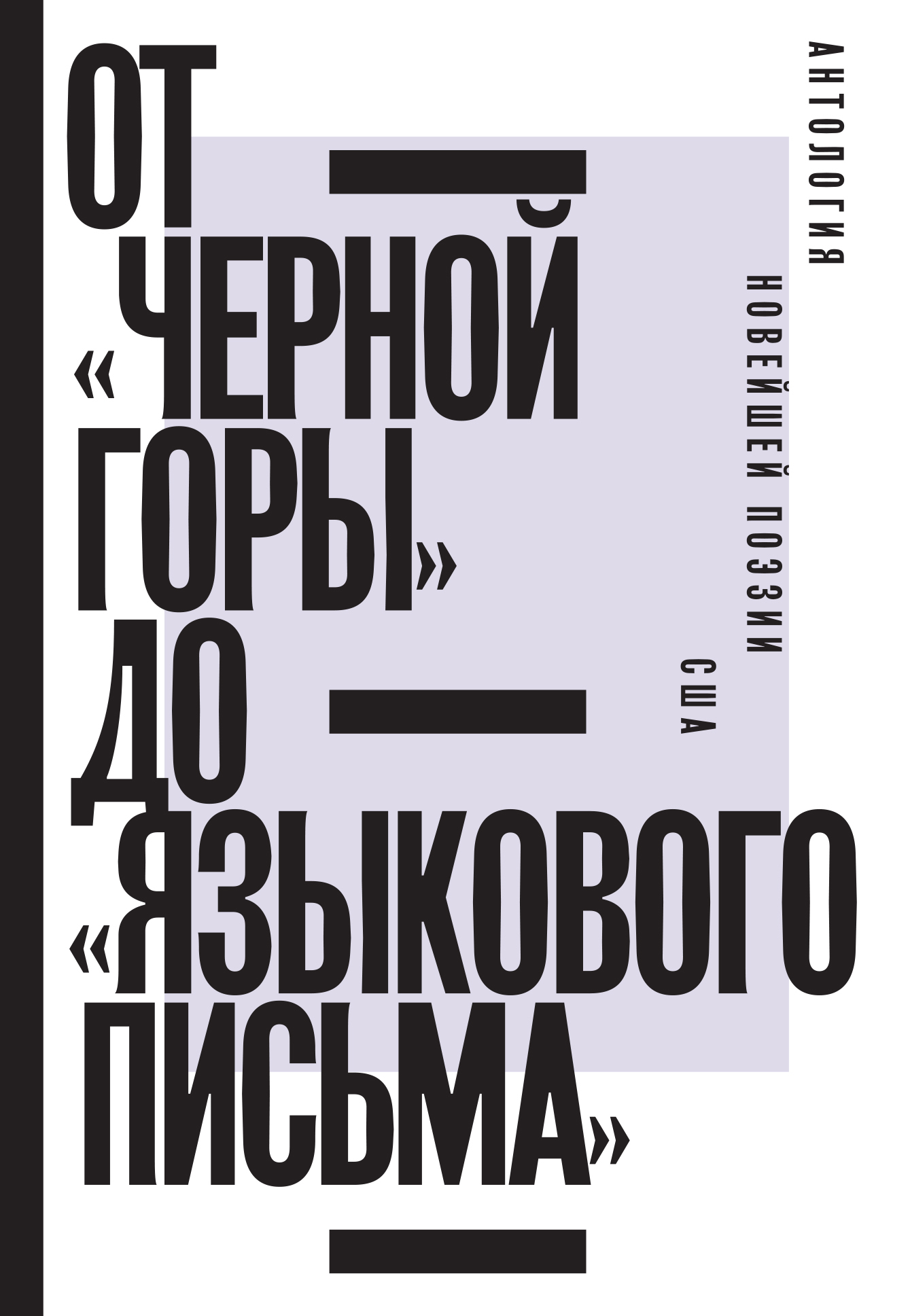

Читать книгу - "От «Черной горы» до «Языкового письма». Антология новейшей поэзии США - Ян Эмильевич Пробштейн"

Аннотация к книге "От «Черной горы» до «Языкового письма». Антология новейшей поэзии США - Ян Эмильевич Пробштейн", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

На протяжении последних ста с лишним лет взаимный интерес России и США к литературам друг друга не ослабевает, несмотря на политические конфликты и разногласия между двумя странами. Однако направления новейшей американской поэзии – течения, которые с середины прошлого века занимались поиском новых языков и форм литературного письма, – до сих пор недостаточно знакомы отечественному читателю. Антология ставит перед собой задачу восполнить этот пробел и наиболее полно представить русскоязычной публике четыре основных американских поэтических движения – школу «Черной горы» (Блэк-Маунтин), Нью-Йоркскую школу, Сан-Францисский ренессанс и Языковую школу (Языковое письмо). Наследуя американским модернистам в диапазоне от Гертруды Стайн и Эзры Паунда до Луиса Зукофски и Уильяма Карлоса Уильямса, эти направления продолжают активно развиваться и в наше время. В книгу вошли произведения, написанные с начала 1950‐х годов до 20‐х годов XXI века, а каждый раздел антологии предваряется очерком истории соответствующего направления, основанным на актуальной научной литературе.

Сериализованный язык деформирует такое субъективное восприятие. Сомнения и неуверенность в себе по этому поводу, которые наполняли Тристрама Шенди, все более анестезируются ростом капитализма, их появление, кажется, даже не ощущается автором современных криминальных романов, который может просто сесть и стругать. (А когда ощущается, то следствием часто становится явление, известное как «творческий кризис»). Для какого-нибудь Рекса Стаута движение объектов при отсутствии любых жестовых элементов не создает проблем. Свободный от распознавания означающего и защищенный от самой возможности отклика со стороны все более пассивного потребителя, язык романиста из супермаркета стал полностью подвластен процессу, лежащему за пределами синтаксиса: сюжету. Динамика, имплицитно заложенная в развитии романа в сторону иллюзии реализма, заключается в разрыве, проводимом веками, между сказом и гравитационной силой языка, в предположении, что возможна свободная эволюция сюжетного искусства как такового. Эта мечта об искусстве без медиума, об означаемом без означающего полностью вписывается в товарный фетиш. Таким образом, семя современного «кризиса романа» – банкротство нормативного реализма, объявленное приходом модернистов, и последующая маргинализация метода как социальной силы современной культуры – было заложено в самом начале, в неотъемлемой природе стремления расколоть повествование и жестовые аспекты языка. Вместо того чтобы «свободно» покинуть гравитационное притяжение означающего, роман, как ракета с недостаточной тягой, обречен вернуться в атмосферу стихотворения: своеобразный недуг Тайрона Слотропа – это болезнь самого романа.

Начиная с ранних модернистов, многие романисты с серьезными намерениями, по крайней мере, ощущали природу этого противоречия и пытались напрямую противостоять ему. Гертруда Стайн пыталась вновь ввести антиповествовательное непрерывное настоящее. Хемингуэй стремился к искусству предложения как определяющей языковой единице романа. Джойс предпринял попытку лобовой атаки, реинтеграции романа в язык, но в русле этимологии, дососсюровской лингвистики. Такие подходы в конце концов привели к появлению разных видов современного арт-романа. В связи с этим отдельно отметим появление подразделения романистов, которые пишут для поэтов и преимущественно читаются поэтами: Джек Керуак, Дуглас Вулф, Пол Меткалф, Гарри Мэттьюс, Кети Акер или Филдинг Доулсон.

Другая форма ответа – это принять коммодитизацию и продолжать писать романы, в которых язык практически невидим. В то время как Сол Беллоу (или Перл Бак, или Джон Стейнбек) воплощают попытку достичь этого в серьезной форме (роман как языковое искусство продолжает вспоминать свою предысторию в виде стихотворения как искусства, не сохраняя при этом практически ничего из языковых особенностей стихотворения), и в то время как другие романисты просто стилизовали свою податливость (Мейлер, Воннегут, Рот и др.), более типичными – и более знаменательными – являются те, кто доводит коммодитизацию до логического завершения в бестселлере массового рынка, такие как Леон Юрис, Питер Бенчли или Марио Пьюзо. Микки Спиллейн, который просто диктует свои романы, доводит до предела синдром-растворения-слова / сотворения-мира в письменной форме.

В такой же манере, как Стайн, Джойс или Хемингуэй, каждое крупное западное поэтическое движение пыталось выйти за границы репрессирующих элементов капиталистической реальности по направлению к единому языковому искусству. Как правило, они были изначально деформированы самими условиями существования в границах господствующей реальности. Сновидческие повествования сюрреализма, поскольку они были повествованиями, никогда не могли надеяться выйти за пределы фетиша сюжета, словно безнадежно застрявшие в ловушке «социалистического реализма». Вся проективная тенденция, от Паунда до Роберта Келли, пыталась заново открыть материальный порядок языка, но утверждала этот порядок не внутри языка, а внутри индивидов (индивидуализм – это кодификация сериализованного «человека»), оперирующего с метафорическим уравнением страницы, как с партитурой речи. Современные поэты, такие как Кларк Кулидж или Роберт Греньер, прямо атакуют референциальность, но только через отрицание конкретного контекста. В той мере, в которой отрицание определяется отрицаемой вещью. Они также действуют в границах еще более широкого фетиша.

Точно так же можно написать историю литературной критики, выявив ее истоки в стихотворении, рассмотрев ее овеществленную сериализацию и разрешение последующего кризиса с помощью внедрения государственных субсидий в университетскую структуру, – процесс бюрократизации, с помощью которого письмо превращается в Литературный канон. Такая история началась бы с определения функции литературного критицизма как разделения самосознания деятельности стихотворения и стихотворения как такового. Таким образом, была бы выявлена необходимость этого разделения в репрессивном элементе сериализации языка и его функционирования в капиталистическую эпоху. Была бы глубоко исследована роль бюрократизированной критики в капиталистическом обществе, создавшей «безопасную», «официальную» культуру посредством самоограничения объекта исследования небольшим количеством произведений, определенных как национальная литература. Была бы изучена иллюзия ясности критики, представленной в распространенной форме эссе. Могли бы быть выявлены ее сущностные противоречия, такие как невнятность, избыточность и непоследовательность, относящиеся к гипотактической форме, скорее невидимой, чем разрешенной. Наконец, были бы изучены противоположные тенденции в литературной критике, в частности, некоторые анархические работы по литературной теории, созданные поэтами (например, прозаический сборник, составленный Чарльзом Олсоном), и недавняя французская тенденция к литературной критике как признанному виду искусства (например, Ролан Барт или Жак Деррида).

Этот процесс – подавление означающего означаемым, возрастающая прозрачность формы перед лицом все более иерархически организованного содержания – не ограничивается областью так называемых языковых искусств. Воспользовавшись преимуществами технологического развития, классическим защитным механизмом капитализма, импульс, направленный на сюжетно-центрическое искусство, распространился на новый, до сих пор не оформленный медиум, превратив фильм в то, что называется «кинокартина». Кино одолжило театру все преимущества романа: еще больший диапазон декораций, потенциал для скоростных перемещений во времени и пространстве, дало медиум, чьи означающие можно скрыть с еще большей легкостью, чем театральный задник (зритель будет думать скорее о персонажах, чем о свете, пространстве или звуке), и не случайно привело к сериализации потребителя с помощью воспроизводимости копий. То, что кино позаимствовало у театра, было не только его трудовым резервом, но и его узкоспециализированным способом социальной организации. Возможно, по иронии судьбы, чрезвычайно многослойная форма современной кинокомпании находит свое отражение в корпоративном издательстве, где «команды» авторов (контрактные работники, работающие на сдельной оплате) штампуют «новеллизации» популярных фильмов. В кино, как и везде, существуют противоположные тенденции, отражающие тот факт, что этот тип социальной организации и это конкретное представление реальности не присуще самому медиуму. Подобно тому, как авторская теория кино пыталась сформировать признание связи между продуктом и его изготовителем, структуралистское или «авангардное» индивидуальное кино, часто производимое без существенного разделения труда, предоставляет своим потребителям множество означающих. Подобно романистам-«соцреалистам» прошлого поколения,

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут