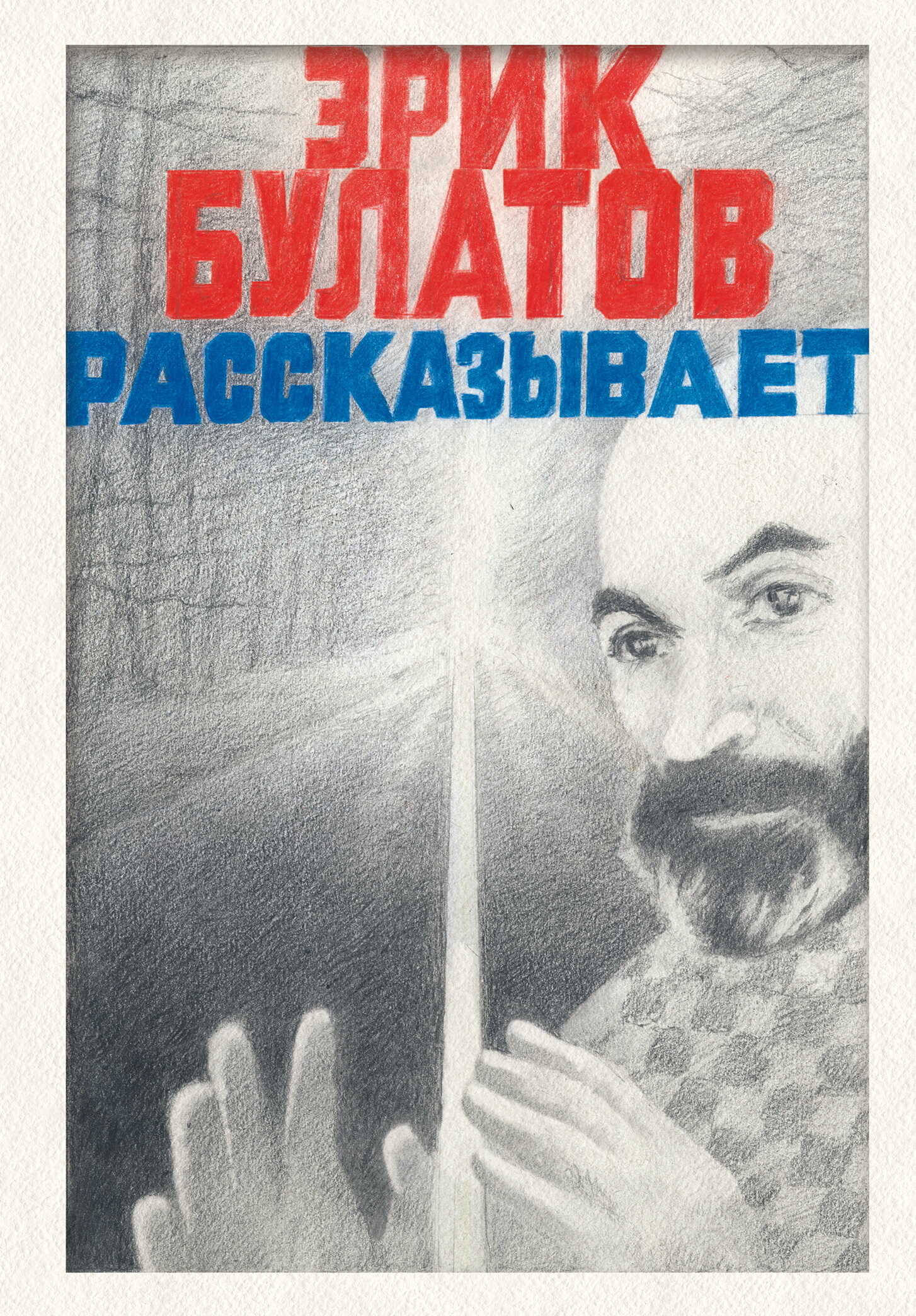

Читать книгу - "Эрик Булатов рассказывает. Мемуары художника - Эрик Владимирович Булатов"

Аннотация к книге "Эрик Булатов рассказывает. Мемуары художника - Эрик Владимирович Булатов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Эта книга не увидела бы свет, если бы в августе 2024 года Эрик Владимирович не попал в больницу. Чтобы скрасить время, жена и друзья предложили художнику записывать его рассказы о своей жизни, о людях, с которыми его свела судьба. Трудно найти более скромного человека, чем Эрик Владимирович – уговорить его удалось не сразу. В основу книги легли расшифровки аудиозаписей его воспоминаний. Булатов вспоминает свое детство, взросление, путь в мир искусства, знаковые встречи с Фальком, Фаворским, Фонвизиным, размышляет о живописи и творчестве.Во второй части книги приводятся воспоминания о художнике его друзей и соратников – Эльвиры Набиуллиной, Зельфиры Трегуловой, Марины Лошак, Льва Рубинштейна, Семена Файбисовича и других.На обложке – рисунок, который Эрик Владимирович нарисовал специально для этой книги.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Что касается общения между официальными и неофициальными художниками, коммуникации существовали на бытовом уровне, а вот в профессиональных делах это было исключено. Контакты, пусть даже вполне благополучные, давались мне тяжело именно из-за человеческого аспекта: вроде все хорошо, а как дело доходило до того, во что я вкладываю свою душу, – тут вдруг разверзалась абсолютная пропасть, особенно в случае искусствоведов, профессионалов. К специалистам я относился с большим уважением, но они принципиально не видели, не замечали меня. И так до самого конца. Думаю, что и сейчас они продолжают считать, что это не настоящее искусство.

С московскими концептуалистами мои отношения тоже складывались непросто. Московский концептуализм отличался от концептуализма западного. Для последнего главная проблема виделась в том, что воображение или интуиция противопоставлялись знанию. А для московских концептуалистов проблема заключалась во взаимоотношении между комментарием, словом, объясняющим изображение, и самим изображением, в расстановке акцентов и выстраивании иерархии, определяющей главное и второстепенное. Без объяснения, без комментария изображения московских концептуалистов становились абсолютно непонятными во всех отношениях. Главенствовал комментарий, а изображение становилось подчиненной ему иллюстрацией, поменявшись местами и значением, практически отменяя умение рисовать, что подтверждалось их собственным опытом. Некоторые вообще не брали в руки карандаша или хоть и брали его, но как-то без толку, и поэтому у меня с московскими концептуалистами возникли творческие разногласия.

Возникал принципиальный вопрос: как соотносится то, что мы делаем в своей изолированной стране, наш результат, с тем, что происходило во всем остальном мире? Началось с того, что на Западе стало появляться все больше и больше публикаций и репродукций наших работ, заметки, статьи о тех, кто тут работает. Процесс шел по нарастающей, и наконец Александр Глезер получил разрешение вывезти целую коллекцию, состоящую из неофициальных работ, в которых главную роль играл Оскар Рабин, но, помимо Рабина, там были представлены и другие имена. В эту коллекцию Глезер включал тех, кто наиболее активно проявил себя в неофициальных подпольных выставках и, прежде всего, принадлежал Лианозовской группе (творческое объединение поставангардистов, существовавшее в СССР с конца 1950-х до середины 1970-х годов. – Прим. ред.). Так что туда попали далеко не все неофициальные художники, мы в частности – ни Васильев, ни я, ни даже Илья Кабаков, потому что не участвовали в этих мероприятиях. Но Глезер объявил громко и торжественно, что вывез все лучшее из России, и там уже ничего достойного внимания не осталось. Организованные им выставки вызвали недоумение и серьезное разочарование у западного зрителя, ожидавшего увидеть что-то неожиданное, новое, поскольку СССР действительно был неизвестной страной, а тут в основном перепевы того, что давно уже достигнуто на Западе и считалось вчерашним днем.

Важнейшим событием для русского неофициального искусства стало появление журнала «А – Я» (нелегально готовился в СССР и издавался в Париже с 1979 по 1986 год. – Прим. ред.), организованного Игорем Шелковским. В нем он стремился показать и тех, кого выставлял Глезер, но больше – тех, кого он не выставлял. Туда впервые попал и я, а также Илья Кабаков, Олег Васильев и многие художники, имена которых у Глезера совсем не появлялись. Шелковский собственноручно и совершенно бескорыстно все готовил практически в одиночку: и набор шрифта, и макеты, и редактуру.

У Игоря Шелковского в Москве оставались корреспонденты. Они писали статьи и доставляли ему материалы и фотографии работ других авторов. Журнал «А – Я» транслировал на западную аудиторию наше реальное положение, публиковал материалы, поддерживая интерес к русскому искусству. Благодаря его существованию уже во время перестройки из-за границы хлынула к нам лавина галеристов.

Более того, по этому журналу, как по энциклопедии, западные коллекционеры и галеристы ориентировались и предлагали выставляться у них в галереях некоторым русским художникам или по наводке журнала коллекционеры приобретали работы. И вот тут как раз получилась незадача: Игорь Шелковский свою фамилию вообще нигде не ставил, не подписывал репродукции своих работ. Он как будто отсутствовал, писал о других, при этом сам он, замечательный художник, долгое время пребывал вне внимания всей этой околохудожественной публики, только в последние годы, буквально совсем недавно, он вышел наконец на первый план.

Домашние семинары и кружки

В середине 1980-х большинство искусствоведов и критиков пребывали в растерянности, не понимая художников, их логику, намерения, не воспринимая происходящее. Поэтому многие художники сами начали писать, пытались разобраться, объяснить, раскрыть собственные работы. Недостаток искусствоведческой мысли художники восполняли разговорами и своими соображениями об искусстве, но их размышления не могли заменить профессиональный анализ. Художник может объяснить только свое намерение, а то, что получилось, должен проанализировать искусствовед. Это касалось не только изобразительного, но и многих других видов искусства – кино, театра, литературы и музыки. Помню встречи и разговоры художников в моей мастерской или в мастерской у Кабакова, где собирались избранные друзья, нередко единомышленники, люди, занявшие определенные позиции.

Атмосферу дополняли встречи на «семинаре» Алика Чачко, разговоры молодых художников, начинающих или тех, кто принадлежал среднему поколению. Сам Алик Чачко – не артист и не художник, а врач, большой любитель современного искусства, собирал дома разношерстный и разновозрастный народ. У него бывали и зрелые – Олег Васильев, Илья Кабаков, и совсем молодые, неизвестные художники. На семинаре обсуждали выставки, спектакли, фильмы, но чаще выставки. Меня поражало тогда: по сравнению с кинематографом театр интересовал гораздо меньше, только модные прозвучавшие постановки, привлекавшие внимание запрещенностью, смелыми политическими идеями. Только в таком случае о театре заходил разговор.

Алик Чачко жил в старом доме в коммуналке. Он занимал две комнаты, одна из них очень большая, вмещала всех гостей. Рассаживались где попало: на полу, на скамеечках, на стульях – как получится. Однажды соседи вызвали милицию (видимо, мы сильно шумели). Милиция пришла, попросила документы, всех переписали и ушли. На этом неприятности тогда закончились, но все были взбудоражены этой историей.

Такие семинары, как у Алика Чачко, вырастали прямо из-под земли и множились на глазах. Проходили активные дискуссии, на которых авангардные мыслители утверждали, что живопись кончилась, никому не нужна, пришло время новых форм. Инсталляции, перформансы, пространственные формы, коллекционирование картин рассматривались как искусство.

Этот хаос понятий затронул не только живопись, но и музыку. Речь шла о том, что композиторы кончились, они больше не нужны. А музыка существует и без них, сама по себе, вокруг и внутри нас. С Владимиром Мартыновым, талантливым композитором, мы смотрели хороший музыкальный спектакль на библейский

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Гость Алла10 август 14:46

Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору

Выбор без права выбора - Ольга Смирнова

Гость Алла10 август 14:46

Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору

Выбор без права выбора - Ольга Смирнова

-

Гость Елена12 июнь 19:12

Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗

Поклонник - Анна Джейн

Гость Елена12 июнь 19:12

Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗

Поклонник - Анна Джейн

-

Гость24 май 20:12

Супер! Читайте, не пожалеете

Правила нежных предательств - Инга Максимовская

Гость24 май 20:12

Супер! Читайте, не пожалеете

Правила нежных предательств - Инга Максимовская

-

Гость Наталья21 май 03:36

Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма.

Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная

Гость Наталья21 май 03:36

Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма.

Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная