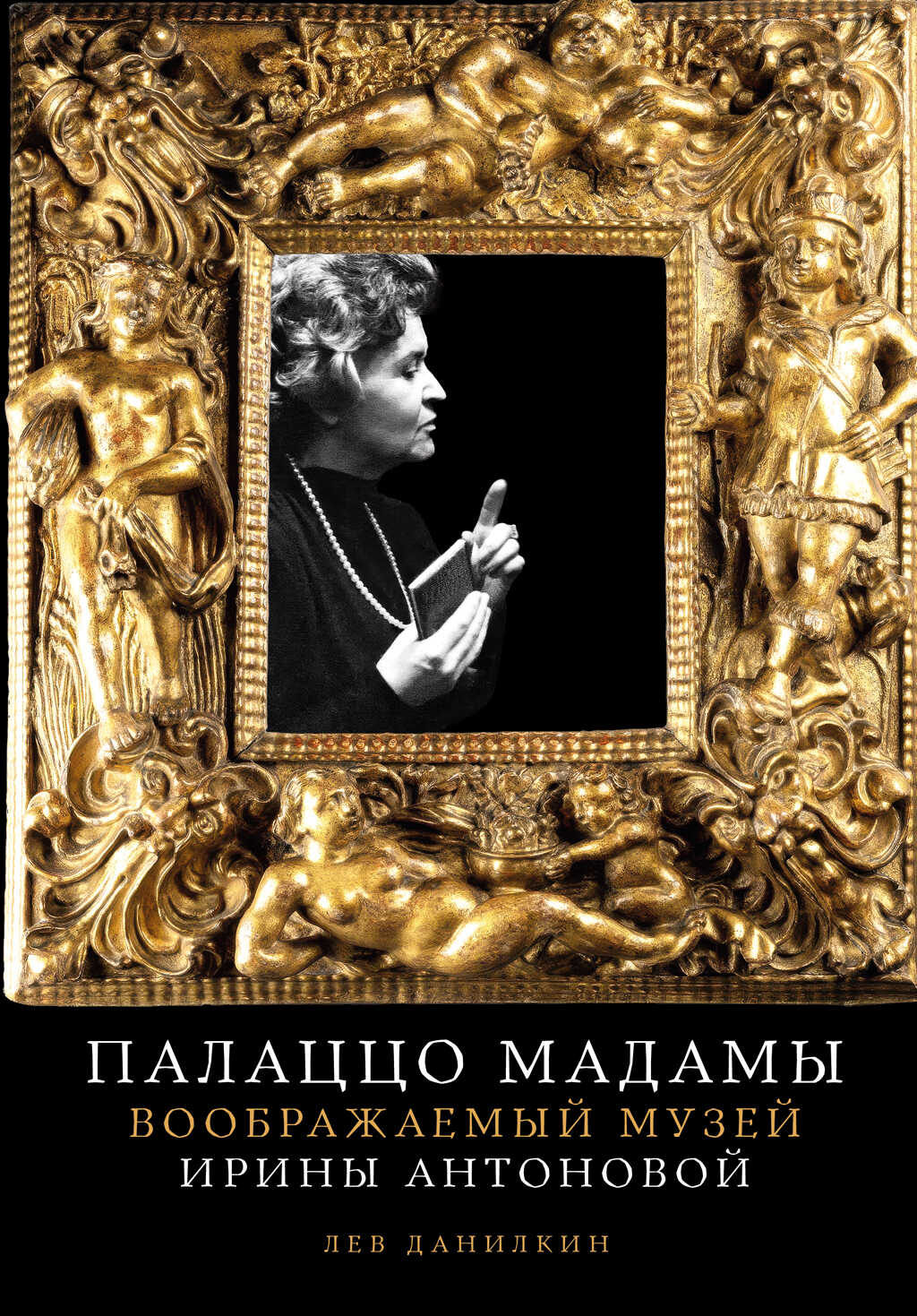

Читать книгу - "Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой - Лев Александрович Данилкин"

Аннотация к книге "Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой - Лев Александрович Данилкин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Несгибаемая, как Жанна д’Арк, ледяная, как Снежная королева, неподкупная, как Робеспьер, Ирина Антонова (1922–2020) смоделировала Пушкинский по своему образу и подобию. Эта книга — воображаемый музей: биография в арт-объектах, так или иначе связанных с главной героиней. Перебирая «сокровища Антоновой», вы узнаете множество историй о том, как эта неистовая женщина распорядилась своей жизнью, как изменила музейный и внемузейный мир — и как одержимость своими идеями превратила ее саму в произведение искусства и икону.

Официальный — и транслировавшийся ею самой — (исторический) нарратив состоял в том, что мы — наблюдая (с исключающего возможность инфицирования расстояния) за тем, что в ответ на некий культурный запрос общества, возникший в связи с политическими трансформациями конца 1960-х, разворачивается проект, апроприировавший термин «искусство», однако вышедший за рамки художественной европейской традиции и, по сути, не являющийся искусством в том смысле, в каком искусством были Микеланджело, Веронезе и Пикассо, и опираясь на обширную сеть связей, созданную за десятилетия (ее) счастливого правления, — досконально изучили иерархию контемпорари-арт во всех аспектах, включая текущую рыночную конъюнктуру. Именно поэтому «как только стало можно», мы методично принялись «показывать» компетентно отобранное — Уорхола в 1977-м, Дали в 1988-м, Бойса в 1989-м (задним числом эти три выставки превратились в заветную комбинацию карт, позволявшую ей перекрыть любое обвинение в недостаточной «современности»: знаю ли я — Инфанте?! Милочка, мыпервыепоказалиуорхоладалибойса!) и так далее. Апогеем этого «и так далее» стал вошедший в историю мирового акционизма день 9 октября 1991-го: будто ей мало было выставки «формалиста» Генри Мура непосредственно в Белом зале, она позволила прямо там художникам из не обремененной долгой историей группы «Музей» провести перформанс: «Специально изготовленный трехцветный хлопчатобумажный шнур длиной около двадцати пяти метров после непродолжительной демонстрации… был частично разрезан на пятьдесят мелких кусочков (фрагментов). Рядом с гобеленом Мура "Три судьбы" (Кат. 116, тар. 27.) фрагменты Шнура-Мура упаковывались в стерильную посуду — чашки Петри и раздавались всем желающим. Получившие кусочки шнура оставляли свои имена и координаты»[561]. Если это не либерализм и толерантность, то что тогда либерализм и толерантность? Если и после этого называть ее консервативным директором — то кто тогда, спрашивается, прогрессивный?

Не удовлетворяясь статусом апостола добра, курирующего отношения между претерпевавшим сложные трансформации посттоталитарным государством и современным искусством, она пыталась репрезентировать себя как евангелиста последнего: «привезла Бойса и Кабакова» она произносила примерно с той же интонацией, что про дважды спасенную Сикстину, — и не мудрено, потому что, по сути, она дважды спасла и Бойса тоже: сначала обнаружив неведомое чумазое существо в шахтах западного музейного мира и второй раз поместив эту жертву войны против настоящего искусства под сияющие лучи славы Пушкинского. Музея, чье право первородства и монополии на современное искусство в СССР неоспоримо: «Все главные выставки в России вышли из нашего Музея», вот тот азан, который, если бы Пушкинский был мечетью, раздавался б по пять раз на дню со всех минаретов.

Что, по-видимому, предполагает канонизацию ИА в качестве пионера современного искусства — из той же железной когорты, что Андрей Ерофеев, Ольга Свиблова, Иосиф Бакштейн, Виктор Мизиано.

Бытует, однако ж, и другая версия: будто бы на самом деле ее персональный верхний уровень приятия «современности» — это Пикассо, Матисс, Модильяни, Шагал и Тышлер, а все, что «дальше», она на дух не переносила, потому как это казалось ей не столько художественной экспериментальной практикой, сколько родом коммерческой деятельности. Разумеется — энергично посещавшая не только постоянные экспозиции музеев, но и выставки контемпорари-арт (и несомненно получившая представление, среди прочего, о жанрах инсталляции и перформанса), — она знала, что у значительной части арт-истеблишмента станковая живопись, скульптура «как у Фидия и Микеланджело» вызывали ироническое недоумение: не соответствует требованиям «актуальности», мертвечина, часть пропаганды буржуазной, коммерческой культуры, для привлечения толп туристов. Что ж, очень может быть. Очень может быть, что для кого-то художественный язык классической живописи и девальвировался; и не исключено, что этот кто-то вместо старомодных Диккенса и Толстого упивался чтением инструкции для утюга — почему нет, пожалуйста; но здесь, пока она директор, в апсиде Белого зала будут показывать «Джоконду» и «Аллегорию Живописи», что бы ни думали об этом в Нью-Йорке, Дюссельдорфе и Лианозове; и пусть на кого-то перестали действовать цвет, свет, теплота красок, композиция шедевров живописи — о своем персональном опыте потери чувствительности она никогда не рапортовала, зато, наоборот, с каждым годом все охотнее демонстрировала прессе пробирки с образцами своих слез, пролитых перед такими-то и такими-то (настоящими!) картинами.

Соответственно, именно невозможность «установить эмоциональный контакт» с мертвой акулой и сыграла роль подсунутого под компас «топора Негоро», который и воспрепятствовал тому, чтобы Музей лег на единственно правильный на тот момент курс. Если директор потенциального центра современного искусства так относится к профильному материалу[562] — что ж, найдутся партнеры полюбезнее и посговорчивее. Да, время от времени она пускала к себе в музей одного-другого художника «из нынешних»; пускала — но скрывая приступы тошноты и зеленея при малейшей попытке вырвать у нее публичную декларацию о лояльности современному искусству; и с такими ограничениями, которые считывались как недвусмысленные сигналы о недостаточно высоком для ее Музея статусе художника Х. Один такой «икс» — Кабаков — был сослан со своими инсталляциями в Дом графики, другой не был допущен в Белый зал, который просто закрыли наглухо, — и вынужден был ютиться на колоннаде: Уорхол. Ничего не стоило показать его в самом «парадном» месте Музея — но «она в данном случае вошла в абсолютный клинч»[563].

О мучениях Музея при выборе верного пути в сложившихся обстоятельствах и при естественных исторических обременениях можно судить по программной статье двух искусствоведов Пушкинского: специалиста по современному «неофициальному» искусству Сергея Кускова и подлинного бриллианта в короне Волхонской империи, хранительницы «импрессионистов» и создательницы ядра предполагавшегося Музея современного искусства Марины Бессоновой[564].

Никоим образом нельзя трактовать этот текст как крик о помощи или жалобу на директора — и все же из него явствует, что, несмотря на целую гирлянду удачнейших «современных» выставок в 1980–1990-е, от Шагала до Гриши Брускина, они «не были объединены никакой программой и в большинстве случаев принимались в качестве предложений партнеров». Что в недрах Музея тлеет если не потенциальный конфликт, то известное противоречие между некоторыми сотрудниками, мечтающими о более плотных контактах с настоящим, живым контемпорари-арт, — и «дирекцией», которая демонстрирует странную отчужденность от такого рода искусства. При этом, трижды мигают авторы, речь идет не о стандартной советской оппозиции: «консервативное — прогрессивное» и даже не о «каких-либо предвзятостях». Как и многие аналитики — пытавшиеся поразмышлять о Пушкинском в жанре d'où venons nous? que sommes nous? où allons nous? и мерах, необходимых, чтобы оказаться в негласном списке институций, которые «возьмут в будущее», — авторы статьи вынуждены констатировать объективную невозможность выбрать безрисковую стратегию развития, которая гарантировала бы и сохранение репутации «храма» традиционного искусства — и статус

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн