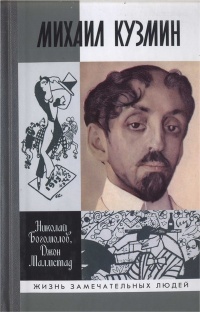

Читать книгу - "Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова"

Аннотация к книге "Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Долгие годы Михаил Кузмин оставался хорошо изученным автором, однако пореволюционный период его жизни и творчества почти не попадал в поле зрения исследователей. Книга Александры Пахомовой стремится заполнить существующую лакуну, охватывая период жизни поэта с середины 1900‑х по 1936 годы и обращаясь к ранее не рассмотренным произведениям, событиям и сюжетам (в частности широко цитируется дневник писателя). Основное внимание автор уделяет динамике и перипетиям литературной репутаций Кузмина, прослеживая рецепцию поэта от первых произведений 1900‑х гг. до начала академического кузминоведения 1990‑х. Выбранный подход позволяет рассмотреть Кузмина не как замкнутую на себе эмблему «серебряного века», но как значительную фигуру русской литературы ХХ в., причастную к созданию советской неподцензурной культуры. Александра Пахомова – PhD, историк литературы, антрополог, старший преподаватель Департамента филологии НИУ ВШЭ (СПб).

<…>

И вдруг,

Мимо воли, мимо желаний,

разверзся невиданных зданий

Светозарный ряд,

Из бледности пламя исторг.

Глашатаем стал бородатый бродяга,

И знание выше знаний,

Чище любви любовь,

Сила силы сильнейшая,

Восторг, —

Как шар,

Кругло, круто,

Кричаще, кипяще

Кудесно меня наполнили.

(«Базилид»)

Внимание поэта к внутренним изменениям неофита до и после обретения им знания, указывает на источник кузминских представлений о гнозисе. Гностическое учение Василида («Базилида») отчетливо психологично и антропоцентрично, и это отличает его от других гностиков, что отмечают исследователи:

Александрийский мистик учит об обретении гносиса как о пробуждении внутренней природы человека. <…> Таким образом, гносис – это «знание себя», своей истинной природы, сокрытой в глубинах души[344].

О влиянии учения Василида на Кузмина также писала Л. Г. Панова[345]. Любопытно, что ни в одном из кузминских текстов, объединенных темой знания, мы не встречаем объяснения, что именно это за знание; только в том же «Базилиде» есть указание на слово «Плерома», совокупность эонов, обозначающая полноту бытия, – однако это лишь часть гнозиса и постижение только ее не влечет за собой, в сущности, никаких значительных последствий для посвящаемого.

В первом стихотворении цикла, «София», осмысляется один из центральных гностических мифов – миф о Падшей Софии, которая, устремляясь к истоку Божественного, нарушает полноту, низвергается на землю и порождает Демиурга, который создает материальный мир. Получается, что в начальном стихотворении описывается центральное для гностического учения событие, которое одновременно знаменует создание самого тайного (гностического) знания. И тогда другие стихотворения лишь показывают возможные способы обретения этого знания – мистический экстаз («Базилид»), учение («Ученик», «Шаги»), христианская вера («Мученик», «Рыба»), любовь («Фаустина», «Гермес»). Семь стихотворений цикла можно рассматривать как варьирование одного и того же мотива, как альтернативные способы причаститься мудрости. Показательно, что цикл заканчивается стихотворением с явным эротическим подтекстом «Гермес». В нем герой обретает знание и в итоге оказывается один на один с возлюбленным, которым и был (и остается) тот чаемый Гермес:

Сядем

Над желтым, вечерним Нилом.

Ныряет двурогий месяц

В сетке акаций.

Твои щеки нежно-пушисты,

Не нагладиться вдосталь!

– Чистым – всё чисто, —

Помнишь, сказал Апостол?

Можно говорить, что в этом тексте звучит та же тема, что и в «Талом следе» – только любовь способна преодолеть невзгоды, только в любви (а не в политике, гностике или религии) человек обретает целостность.

Однако цикл раскрывается и в ином контексте. Если мы спроецируем его мотивы на упомянутые выше дневниковые записи, то увидим, что приход большевиков к власти описывается Кузминым как совершившееся чудо, обреченное на неудачу, но несущее освобождение. Произошедшие события, по мнению Кузмина, приводят к духовным изменениям в сознании людей: «Теперь ходят свободно, с грацией, весело и степенно, чувствуют себя вольными». Нам представляется, что этот дневниковый мотив можно перенести на идею обретения самосознания, возможного после падения Софии, создания и постижения сакрального знания. Революция осмысляется Кузминым как событие внутренней жизни человека, преображающее его природу и мировоззрение, заменяющее прежних забитых людей – новыми свободными и гармоничными. Об этом же Кузмин пишет в стихотворении весны 1917 года «Не знаю: душа ли, тело ли…», текстуально совпадающим с приведенной дневниковой записью:

Другое ли окно прорубили, двери ли

Распахнули в неожидаемую свободу —

Но стоят в изумлении, кто верили и не верили

Пробудившемуся народу.

Твердою и легкою походкою

Проходят освободители…

Получается, что гностическая образность стала для Кузмина вовсе не способом эскапизма в революционную эпоху, а, напротив, попыткой освоения и перевода революционной проблематики в мистическую плоскость. На это указывает и общность поэтики «революционных» и «гностических» текстов. Косвенно это свидетельствует о том, что на момент написания цикла писатель видел преемственность октябрьских событий февральским и выстраивал их в одну перспективу – глобального исторического и онтологического слома, напоминающего эпоху II века[346]. Впоследствии в прозе «Чешуя в неводе» (1922) Кузмин прямо сравнил эти две эпохи:

Наше время – горнило будущего. Позитивизм и натурализм лопнули, перекинув нас не в третью четверть XVIII века, когда они начинались, а в гораздо далее примитивную эпоху. <…> Похоже на 2-ой век, может быть еще какие-нибудь (Критика, с. 370).

Отчасти подтверждает такую трактовку то обстоятельство, что в стихотворениях 1917 года Кузмин постепенно отходит от ортодоксальной христианской символики, которой писатель придерживался в своих ранних текстах. В пофевральских стихотворениях революция осмысляется как наступившая Пасха: «Небо всё яснее, всё голубей, / Как будто Пасха в посту настала…» («Русская революция»). Однако уже к апрелю, моменту создания «Враждебного моря», христианская образность уступает место античной: революция и война рассматриваются в границах античных мифов и легенд, в том числе Троянской войны. Кузмин все больше удаляется в глубь веков, выводя события революции из контекста христианской культуры, обнаруживая мощный потенциал разрушения старого мира до основания, до первых лет существования христианства, когда оно еще не приняло устоявшуюся форму и было раздираемо многочисленными трактовками. Закономерным итогом становится то, что в цикле «София» Кузмин моделирует гностический миф, заставляя его осуществиться заново: София сходит, создает новый мир и дарует новое знание, которому причащаются остальные герои. Примечательно, что Кузмин акцентирует в названии цикла дату написания стихотворений (цикл называется «София. Гностические стихотворения (1917–1918)»), в то время как остальным циклам и разделам книги «Нездешние вечера» предпосланы обычные для автора лаконичные названия: «Лодка в небе», «Дни и лица», «Сны». Указание на 1917–1918 годы становится важной частью гностического мифа Кузмина: гнозис для поэта актуализируется только в сочетании с историческими событиями, высвечивая в них мистическую подоплеку.

О значении, которое Кузмин придавал своему гностическому циклу, свидетельствует и попытка его публикации почти сразу после написания: подготовленный к печати цикл из семи стихотворений (за исключением «Мученика») был отдан в планируемое издательство Союза деятелей художественной литературы – одного из эфемерных пореволюционных проектов интеллигенции, организованный силами Сологуба, А. Н. Чеботаревской и Гумилева. Союз образовался в марте 1918 года как организация, стремившаяся помочь писателям в сложных материальных условиях, и на какое-то время стал заметным центром литературной жизни[347]. Однако уже к маю 1919 года Союз, как и множество аналогичных ему проектов, распался. На сохранившейся в архиве РНБ наборной рукописи цикла[348] стоит печать секретаря редакционной коллегии и указано: «принято для I <нрзб.>» – вероятно, для первого

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн