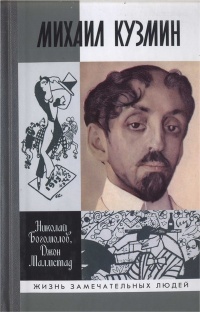

Читать книгу - "Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова"

Аннотация к книге "Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Долгие годы Михаил Кузмин оставался хорошо изученным автором, однако пореволюционный период его жизни и творчества почти не попадал в поле зрения исследователей. Книга Александры Пахомовой стремится заполнить существующую лакуну, охватывая период жизни поэта с середины 1900‑х по 1936 годы и обращаясь к ранее не рассмотренным произведениям, событиям и сюжетам (в частности широко цитируется дневник писателя). Основное внимание автор уделяет динамике и перипетиям литературной репутаций Кузмина, прослеживая рецепцию поэта от первых произведений 1900‑х гг. до начала академического кузминоведения 1990‑х. Выбранный подход позволяет рассмотреть Кузмина не как замкнутую на себе эмблему «серебряного века», но как значительную фигуру русской литературы ХХ в., причастную к созданию советской неподцензурной культуры. Александра Пахомова – PhD, историк литературы, антрополог, старший преподаватель Департамента филологии НИУ ВШЭ (СПб).

Эта статья была впервые опубликована в журнале «Народоправство» (1917. № 14. С. 7–10), разделяющем либерально-патриотическую платформу. Авторы, печатающиеся в журнале (кроме Иванова, это редактор журнала Г. И. Чулков, а также А. Н. Толстой, Н. А. Бердяев, С. М. Соловьев и др.), активно использовали для описания происходящих событий новозаветную символику, которая, по наблюдению О. А. Богдановой, характеризует идейный фон определенного периода:

…обращения к новозаветным образам и мотивам весьма немногочисленны в июне-июле 1917 г., когда были еще живы надежды на либерально-демократическое правление в России. Затем их число заметно возрастает в сентябрьских номерах <…> из-за возросшей тревоги по поводу бессилия Временного правительства остановить сползание страны в анархию и разруху и противостоять рвущимся к власти большевикам[323].

Третьего спорщика, молодого человека Евлогия Петровича, Кузмин делает защитником идеи «государственности» и обладателем «гнилостного лица». Из принадлежащих герою слов сложно выявить его взгляды: ясно только, что он отчасти антисемит («И у евреев, кроме Моисея и пророков, не было гениев!») и негативно относится к церкви (на реплику отца Иринарха о Спасителе он отвечает «с жадною злостью»). Совокупность разных черт Евлогия, его болезнь туберкулезом, непривлекательное лицо, нетерпимость к религии и истеричность («У Евлогия Петровича – туберкулез, по-моему, и истерия») обнаруживают параллели с другим известным чахоточным больным, Ипполитом Терентьевым, героем романа Ф. М. Достоевского «Идиот», постоянными характеристиками которого были визг и истеричный смех[324]. К традиции литературного богоборчества отсылает и «нигилистический лопух», который упоминает Евлогий, имея в виду известные слова тургеневского Базарова:

– Как же это возможно? как же возможно? – задергался гнилым лицом Евлогий. – Нет государства, государственности – и ничего нет, один нигилистический лопух. Вы думаете, что в Швейцарии может родиться гений?

Если в случае Евлогия актуализированы литературные традиции, то в словах четвертого спорщика нашли отражение идеи, обсуждаемые в прессе. Борух Малинер имеет подчеркнуто еврейские имя и фамилию и стереотипный, даже несколько карикатурный облик:

Черные волосы до того спутанные, что голова его казалась в ватной шапке, с вывороченными ноздрями и губами, как-то без век, словно на картоне прорезанными глазами и огромными волосатыми ушами, он, тем не менее, имел известную привлекательность.

В романе он становится эмблемой «еврейского вопроса» и предлагает очередную трактовку понимания «отечества» и народа: Малинер говорит о народе как носителе идеи государства и культуры. Этому герою Кузмин отвел одну реплику, однако она целиком составлена как из стереотипов, так и из реалий – возможно, наиболее конкретных из всех, появившихся в романе:

– А как же Польша? Вы скажете, нет польской культуры, так как на карте нет Польского королевства. И евреи-таки есть, есть такой народ. Что вы скажете?

Обострившийся в годы Первой мировой войны еврейский вопрос отличался фиксацией на идее национального государства и освобождения от «власти земли», то есть территориальной соотнесенности нации и занимаемой ею территории. Последнее открывало возможности для создания нового государства в исторически не принадлежащих народу землях: «Надо признаться, что давно идея национального государства не пользовалась такой популярностью, как теперь. Даже такая, казалось, навеки погребенная идея, как независимость Польши, воскресла из мертвых. Национально-государственные границы получили подвижность, и географическая карта перечерчивается и перекраивается в различных направлениях». Надежды на «внетерриториальное решение национального вопроса» связывались с грядущей революцией[325].

Комментарием к словосочетанию «еврейский народ» могут быть события ноября 1917 года, когда была обнародована Декларация Бальфура – официальное письмо министра иностранных дел Великобритании А. Д. Бальфура к Л. У. Ротшильду, выражающая сочувствие еврейскому народу и готовность содействовать созданию в Палестине «еврейского национального очага». Декларация сыграла решающую роль в легитимации идеи «еврейского народа»[326]. Обнародование Декларации было воспринято энтузиастически, особенно в России, где праздничные демонстрации сочетали национальную и революционную символики[327]. Следствием этих событий стало усиление национальных настроений среди евреев, что отразилось в печати[328]. Именно их и выражает в романе Малинер, в реплике которого сближаются евреи и поляки – точно так же, как и на страницах газет.

Пересечение реалий, упомянутых в речи нескольких человек, позволяет локализовать действие романа 1917 годом, вплотную приблизив его к возможному времени создания – вероятно, к сентябрю-октябрю 1917 года. Следовательно, перед нами уже не просто проект Кузмина по написанию романа – это почти уникальная в его творчестве попытка не просто современного, а именно злободневного романа, в которой автор, вероятно, выявлял собственную позицию по отношению к революции и пореволюционным событиям. Наши предположения подтверждает дневниковая запись Кузмина от 31 октября 1917 года:

Зашел к предс<едателю> комитета; жид в халате, перепуганный и наглый. Черт с ними. Зашел к Кричевским, но <тот> ничего не сказал. Сидела Бельтер, очень мило одета, вышивала, рассуждая о русской душе, социализме и важности крови. Чирикала Любовь Исидоровна. <…> Пришел Рославлев. Сделался комиссаром от большевиков, реквизирует муку. М<атвей> И<ванович> скучно и теоретически рассуждал[329].

Как видим, здесь Кузмин фиксирует те же темы, что были подняты им в романе: еврейский вопрос, русская душа, социализм.

Изображенный в «Талом следе» спор не только повторяет темы газетных статей и хроники, но и сам по себе созвучен популярному сюжету пореволюционной прессы второй половины 1917 года, вызванному спадом энтузиазма и недовольством затянувшимся периодом политической неопределенности. Речь идет о бессмысленном, но пафосном споре, столкновении сторонников разных политических партий в разных неуместных ситуациях. Отличительной особенностью таких столкновений становится их риторичность и отсутствие разрешения конфликта. Очерки и рассказы, развивающие этот сюжет, были распространены в иллюстрированных журналах, с которыми сотрудничал и Кузмин: на их страницах мы встречаем, например, разговор на улице, перешедший в митинг[330], или политический спор в болоте[331].

Мы уже отмечали, что периодика была одним из основных субстратов «революционной» лирики Кузмина. На первый взгляд, третья глава «Талого следа» поддерживает эту традицию. Однако в ней можно заметить и смену метода работы автора с источниками. В стихотворения весны 1917 года вкрапляются популярные образы и мотивы революционной риторики, причем Кузмин вставляет их не механически, а наделяя содержанием, связанным с его личной поэтической традицией: таковы образы весны, моря, мотив братства. В «Талом следе» использование реалий иное: приметы времени нужны автору, чтобы локализовать действие, придать фикциональному сюжету реальное измерение. «Современность», напрямую не участвуя в интриге, становится фоном для основных действий – сюжета, который сам по себе не выглядит особенно актуальным или

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн