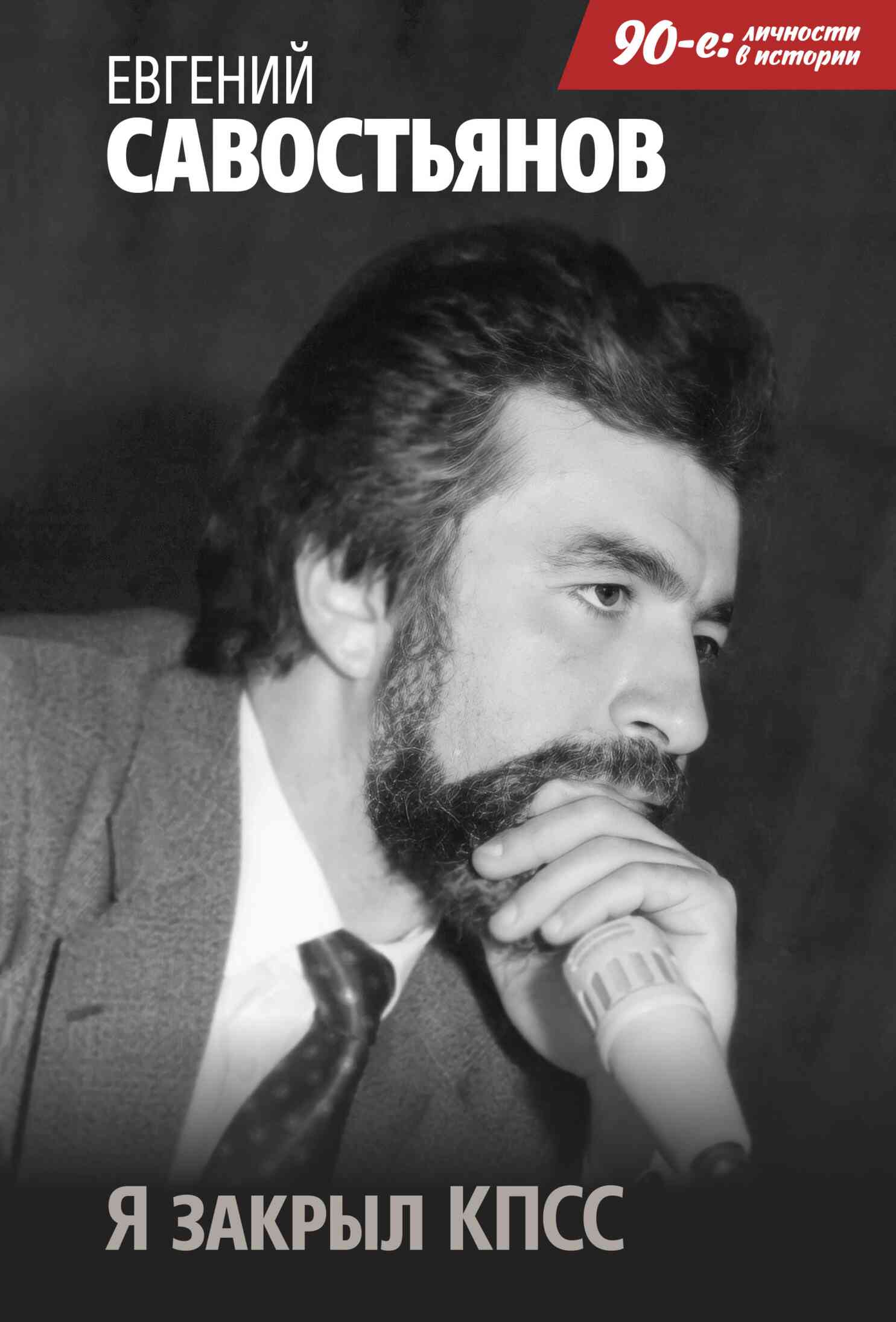

Читать книгу - "Я закрыл КПСС - Евгений Вадимович Савостьянов"

Аннотация к книге "Я закрыл КПСС - Евгений Вадимович Савостьянов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

«Я закрыл КПСС» — мемуары Евгения Савостьянова, заместителя председателя КГБ СССР и заместителя директора Федеральной службы контрразведки России в начале девяностых. Назначение на работу в спецслужбы для демократа и антикоммуниста Евгения Савостьянова было неожиданным. Но девяностые годы XX века в России были полны подобных поворотов в судьбах людей. Автор этих воспоминаний лично участвовал в «похоронах» Коммунистической партии Советского Союза, снимал гриф «секретно» с истории Бутовского полигона, где в годы сталинских репрессий были расстреляны тысячи человек, первым наладил контакт с антидудаевской оппозицией в Чечне, отвечал за кадровую политику в администрации президента Ельцина. Среди тех, с кем его столкнула судьба, были Андрей Сахаров и Михаил Горбачёв, Юрий Лужков и Владимир Гусинский, Сергей Степашин и Анатолий Чубайс. Читателя ждут встречи с этими и другими политиками, правозащитниками, бизнесменами, которые в той или иной степени повлияли на ход истории в девяностые годы. В мемуарах Евгения Савостьянова много ранее не известных широкой публике фактов и деталей, которые сохранились благодаря его дневникам. Автор не претендует на беспристрастность — и это большой плюс книги. В этой книге есть боль и радость, сомнения и попытки осмыслить пережитое. А значит, у читателя появляется возможность понять людей, которые когда-то поверили в то, что Россия может стать свободной демократической страной.

Для меня очевидно, что социализм, как ни грустно говорить, не случайно победил и прижился в нашей стране. Тому причина — сочетание многовековой несвободы и растворения индивидуума в обществе с западным мессианством, технологической продвинутостью и классовой структурой. Несвобода закончилась, да и то не совсем, в 1861 году. Вчерашние рабы со свежей памятью обид и унижений (например, мой прадед родился не в семье раба только потому, что его отца сдали в рекруты на 25 лет, поскольку жена приглянулась барину) составили мощный слой промышленного пролетариата в крупнейших городах и в армии. Вспоминаю состоявшийся примерно в 2005 году разговор с нашим главным летописцем Виктором Шейнисом. Я доказывал, что откат от достигнутых в стране свобод не мог не состояться. Что должно вырасти поколение, и не одно, привыкшее к ответственности и требовательности, что только эти новые поколения смогут построить настоящее демократическое общество. Те, кто привык ждать решений начальства и просить у него добавки, основой демократического общества стать не смогут. Не научимся следить за чистотой в родном подъезде — не станем защищать свои политические права. Так что нужно подождать хотя бы лет двадцать. Виктор Леонидович с грустью заметил, что ему прожить столько не грозит. «Что поделаешь, нельзя наши личные проблемы представлять народной бедой», — ответил я.

Еще одна составляющая революционной коалиции — значительная часть партаппарата низового и среднего уровня, особенно на местах, где жизнь была многократно скуднее, чем в Москве, околопартийные специалисты и эксперты, молодые партактивисты и особенно ушлые, расторопные комсомольцы из ЦНТТМ. Все они понимали, что салазочки КПСС мчатся под горку, к обрыву, и притом стремительно. Для этих людей существовал и наглядный пример, в каком направлении салазки разворачивать — Китай с его реформами по Дэн Сяопину. А то, что делать это в нашей стране нужно было лет на 15 раньше и что сама возможность позитивного реформирования с сохранением каких-либо элементов коммунистической диктатуры даже в Китае небесспорна, обновленцев если и пугало, то не слишком.

Организационной формой этого направления были клубы и группы, из которых позднее образовалась «Демократическая платформа в КПСС». Инициаторами стали Владимир Лысенко, Степан Сулакшин, Игорь Чубайс, Василий Шахновский, Вячеслав Шостаковский и другие. Они метались между Горбачёвым и Ельциным, но со временем многие поддержали Ельцина. Их концепция — демократизация КПСС, ее преобразование в социал-демократическую партию. (Еще в 1987 году Горбачёв предложил очень узкой группе молодых экспертов, в том числе Алексею Салмину, проработать возможные последствия такого шага). Эта группа потерпела поражение. Но в индивидуальном плане многие из них в будущем преуспели.

С точки зрения кадров в результате событий 1989–1991 годов власть в стране перешла от номенклатуры организационного и идеологического отдела ЦК КПСС к номенклатуре отраслевых отделов (Борис Ельцин — отдел строительства, Виктор Черномырдин — отдел тяжелой промышленности, Егор Строев — отдел сельского хозяйства). А номенклатура «отодвинутых» отделов составила костяк оппозиции (Зюганов[31], Купцов, Анпилов, Терехов). В тени долго оставалась номенклатура отдела административных органов, курировавшего силовые структуры. Но потом настало их время…

На этом направлении лежало некое заклятие. Созданная на базе Демплатформы Республиканская партия России быстро деградировала, меняла названия, попала в руки некоего фантасмагорического масона Андрея Богданова и неоднократно становилась липучкой, на которую попадались некоторые оппозиционеры вроде бывшего премьер-министра Михаила Касьянова и олигарха Михаила Прохорова.

И, наконец, антикоммунистическую оппозицию составляли еще и национальные движения союзных республик, часто называвшиеся Народными фронтами, организациями весьма разнородными. Меньше развился только русский национализм: имперская идея продолжает греть душу русскому человеку. Классические западники Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии были не чужды откровенно антироссийским и даже антирусским настроениям. Вообще, в эти годы из-под спуда вырвалась межнациональная недоброжелательность, и хуже — вражда. Она годами копилась, но ее сдерживали жесткие советские порядки.

Вражда эта не была свойственна коллективам заводов и институтов, армейских частей и творческих коллективов. Она исподволь пестовалась в работах отдельных историков-националистов, особенно ярко проявлялась в краях, этнический состав которых был изменен в ходе сталинских депортаций, где местные соседствовали со ссыльными. Примеров таких множество: ингуши и осетины, чеченцы и дагестанцы, узбеки и казахи, армяне и азербайджанцы. Очень скоро струи недовольства, бившие из-под крышки со слабеющей заглушкой, слились в мощный выплеск националистического угарного пара. Однако поначалу казалось, что впереди — симфония народных радостей по случаю освобождения от коммунистического ига.

Дабы сия симфония поскорее зазвучала, Марина Салье инициировала создание Межрегиональной ассоциации демократических организаций — МАДО. По ее задумке, «всесоюзная» МАДО должна была уравновесить КПСС и координировать работу демократических организаций всех союзных республик. На учредительной конференции в Челябинске 28–29 октября от нас были Лев Пономарев, Олег Румянцев и я (мы с Олегом вошли в Оргкомитет).

Идея не сработала сразу по нескольким причинам. Большинство демократических организаций замыкались только на городскую интеллигенцию и реальной связи с «широкими народными массами» не имели.

Уже к этому моменту стало очевидно, насколько разношерстным сообществом является демократическое движение, которое ни до, ни после так и не смогло создать единую идеологическую платформу.

Конфликты между союзными республиками и этнические конфликты внутри республик уже достигли такого накала, что «впрячь всех в одну повозку» было нереально. Но тогда мы эту утопичность еще не сознавали и определенные надежды с МАДО связывали.

На конференции я обратил внимание, что практически все выступавшие кляли, на чем свет стоит, всевластие КПСС, и предложил организовать всесоюзную акцию за отмену 6-й статьи Конституции СССР. («Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза».) Идея понравилась, прижилась и была позднее реализована в грандиозных демонстрациях 4 и 25 марта 1990 года в Москве и других городах.

25–26 ноября в Каунасе прошло расширенное заседание Оргкомитета конференции МАДО. По итогам я написал статью в газету «Позиция». Процитирую:

«Появился “второй слой” национальных проблем, в котором субъекты претензий к Союзу… вдруг обнаруживают себя объектами аналогичных претензий со стороны меньших этнических групп… Правда, существует довольно распространенное мнение, что появление “второго слоя” не столько самопроизвольный, сколько инспирированный процесс.

Особое место занимает вопрос о состоянии и перспективах русского национального движения, которое на сегодня либо отсутствует, либо монополизируется силами, более занятыми поисками внешнего врага».

Вторая конференция МАДО проходила 3–4 февраля 1990 года в Вильнюсе.

Шел вечером на вокзал с мыслью: «Если уж “они” (КГБ, КПСС) в этот раз нас не остановят, дальше мы уже будем неудержимы». Такой вот патетически-героический наивняк.

Эта поездка запомнилась и другим. По дороге из гостиницы, глядя на непременный монумент Ленину, я сказал своему спутнику, кажется, из Эстонии, но по фамилии Аракелян: «Вот ведь скинем скоро

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут