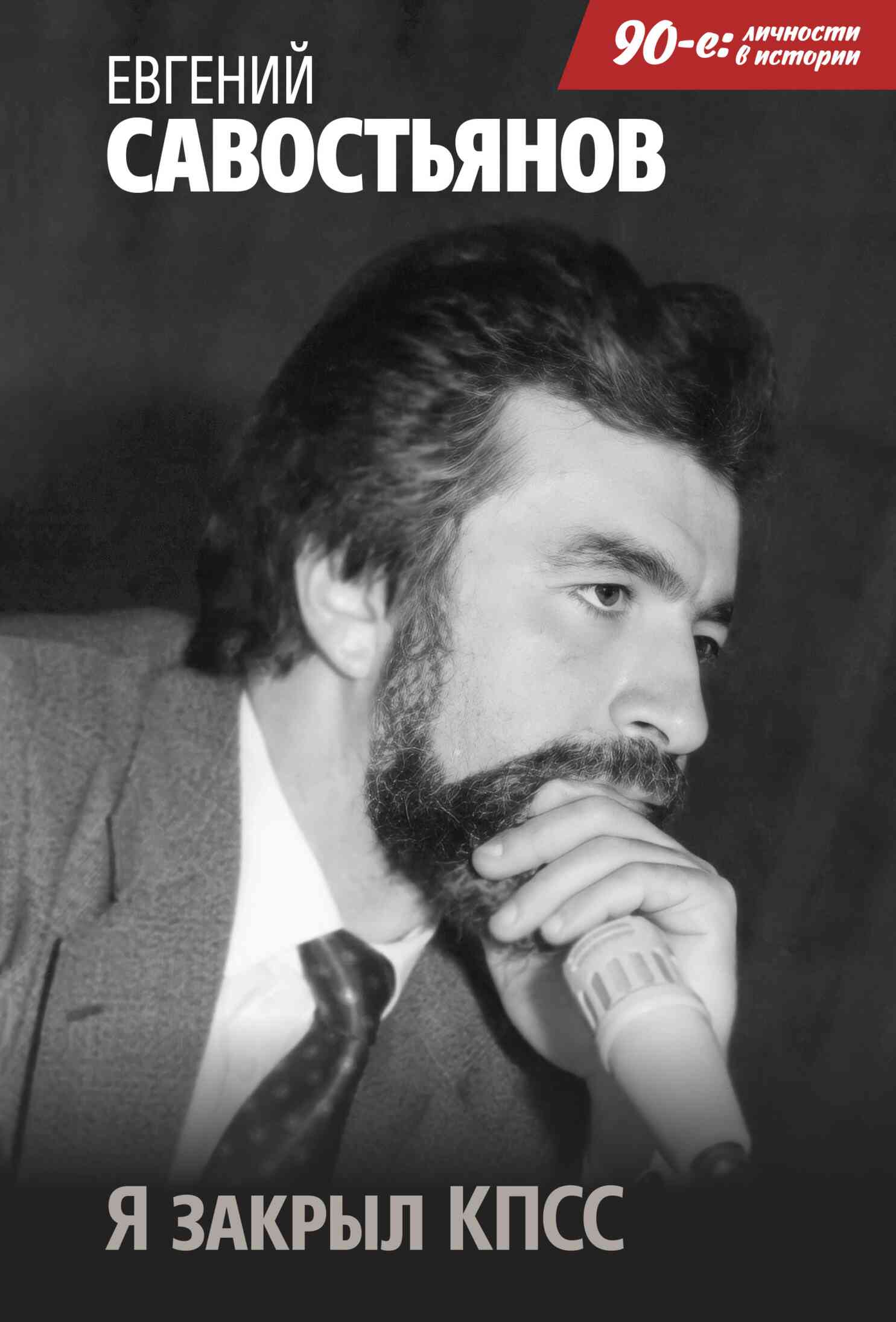

Читать книгу - "Я закрыл КПСС - Евгений Вадимович Савостьянов"

Аннотация к книге "Я закрыл КПСС - Евгений Вадимович Савостьянов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

«Я закрыл КПСС» — мемуары Евгения Савостьянова, заместителя председателя КГБ СССР и заместителя директора Федеральной службы контрразведки России в начале девяностых. Назначение на работу в спецслужбы для демократа и антикоммуниста Евгения Савостьянова было неожиданным. Но девяностые годы XX века в России были полны подобных поворотов в судьбах людей. Автор этих воспоминаний лично участвовал в «похоронах» Коммунистической партии Советского Союза, снимал гриф «секретно» с истории Бутовского полигона, где в годы сталинских репрессий были расстреляны тысячи человек, первым наладил контакт с антидудаевской оппозицией в Чечне, отвечал за кадровую политику в администрации президента Ельцина. Среди тех, с кем его столкнула судьба, были Андрей Сахаров и Михаил Горбачёв, Юрий Лужков и Владимир Гусинский, Сергей Степашин и Анатолий Чубайс. Читателя ждут встречи с этими и другими политиками, правозащитниками, бизнесменами, которые в той или иной степени повлияли на ход истории в девяностые годы. В мемуарах Евгения Савостьянова много ранее не известных широкой публике фактов и деталей, которые сохранились благодаря его дневникам. Автор не претендует на беспристрастность — и это большой плюс книги. В этой книге есть боль и радость, сомнения и попытки осмыслить пережитое. А значит, у читателя появляется возможность понять людей, которые когда-то поверили в то, что Россия может стать свободной демократической страной.

И вот на этаком фоне среди простого люда стали ходить легенды о Ельцине как о каком-то русском богатыре из Свердловска[30], который «не побоялся резануть правду-матку о Райке всему ЦК». (Это о жене Горбачёва, умной, яркой Раисе Максимовне. Ее почему-то сразу невзлюбили. Может быть, потому что была умна и не пряталась за спину мужа, который уже начал терять популярность, была красива и элегантна, когда другим жилось все тяжелей. Потом только узнали, что на пленуме ЦК о ней не говорилось ни слова. Но легенда попала в резонанс с потаенным ворчанием.) Говорили, что, став первым секретарем Московского горкома, членом Политбюро, «ездит в троллейбусах, как все», «в обычной районной поликлинике в очереди врача дожидается». Все это было туфтой и показухой, но народ жаждал кумира и сотворил его себе.

А уж когда Ельцина «сняли», кумир обрел черты страдальца. Теперь ничто не могло бросить тень на его образ.

Сторонники популизма проиграли во всем: они не оказались востребованы во власти, а их цели-мечты о справедливом дележе реализовались с точностью до наоборот — расслоение приобрело невиданные формы. И сами они за редким исключением не смогли найти себя в новой экономике. Они и были «демократами первой волны», и как же несправедливо применительно к ним обвинение «демократы ограбили Россию», которое походя любят ввернуть и те, кто делает это по трезвому расчету, чтобы дискредитировать в России саму идею демократии, и те, кто повторяет это по незнанию, за молодостью лет.

В 2005 году мы отмечали 15 лет создания «Демократической России». У входа в зал стояло всего лишь 4–5 автомобилей. Остальные участники приезжали общественным транспортом. Такие вот грабители…

Впрочем, говорят: «Простота хуже воровства» (небесспорная, кстати, и аморальная поговорка). То, что демократы проложили тропу, по которой хлынули толпы алчных и беспринципных, — наша, демократов, вина.

Но в 1989–1991 годах именно Московское объединение избирателей (МОИ) выводило на демонстрации все более многочисленных и все более радикально настроенных москвичей. (Любит жизнь пошутить! Когда в начале 2000-х появилась идея создать при власти ручное молодежное движение, его назвали «Наши». МОИ реально было «ничьим» — поддерживая Ельцина, никогда не брало под козырек. Вот про «Наших» Путин мог сказать: эти — МОИ.) А тогда тысячи активистов расклеивали на стенах домов и в переходах рукописные листовки: «В воскресенье — митинг МОИ. Проходить будет там-то. Тема — …». И народ шел. Сначала — тысячами, потом — десятками тысяч, потом — сотнями тысяч и даже до миллиона. Людей воодушевленных, но не злобных, твердых в убеждениях, но готовых терпимо относиться к чужому мнению. Было, правда, два исключения: на дух не переносили всевластие аппарата КПСС и безоглядно поддерживали Ельцина (за что потом и поплатились).

Чудесные, бескорыстные, преданные делу и… преданные властью люди. Преданные и в силу объективной «несбыточности мечт», и из-за циничного отношения к ним бывших кумиров.

Кстати, мы никогда не скатывались до потасовок с милицией, в которой видели таких же людей, как мы сами. Наоборот, старались прикрыть от экстремистов (был у нас такой «Демсоюз» Новодворской) и чайком напоить. А где уж разрешат митинг — не так важно. Лишь позднее, набрав силу и популярность, организаторы стали требовательнее в выборе мест и форм проведения: обязательно с шествием и завершением в центре (Манеж, Садовое кольцо).

Второй по важности составляющей революционной коалиции были, как я уже сказал, либералы-западники, мечтавшие о свободе — сбросить со страны ярмо коммунизма, превратить СССР в современную демократию с экономикой свободного рынка, в государство, интегрированное в систему международных отношений в качестве полноправного партнера и союзника ведущих стран Запада. Здесь никто не сомневался в необходимости отстранения КПСС от власти, изменения Конституции и всего государственного строя, массовой приватизации госсобственности, свободы частного предпринимательства и управления капиталами. Борьба за выдвижение Сахарова и его единомышленников — борьба либеральной, демократической, антикоммунистически настроенной интеллигенции, не питавшей каких-либо иллюзий относительно возможностей исправить положение за счет рихтовки дефектов социалистического уродца. Эти люди понимали, что за пределами цивилизации западного типа (позднее я стал ее называть цивилизацией конкуренции или цивилизацией технологий) процветания не бывает, и наивно надеялись, что приобретение существенных, но всё же внешних и вторичных черт таких стран — залог выхода из штопора нищеты и несвободы.

Пожалуй, именно созданный нами Клуб избирателей Академии наук был наиболее ярким организационным элементом этого течения. Существовал, конечно, «Демократический союз» Валерии Новодворской, но в силу ряда причин на нем лежал отпечаток какой-то эпатажной клоунады.

Наш КИАН вырос из борьбы, которую мы вели в недрах АН СССР за избрание Андрея Дмитриевича Сахарова. Организационное оформление произошло после учредительной конференции 30 июня 1989 года в Доме ученых. У КИАНа были три сопредседателя: Людмила Вахнина, Евгений Савостьянов, Александр Собянин. КИАН стал важным коллективным членом МОИ и других демократических, то есть антикоммунистических, объединений. Успешность, если не сказать триумф, нашей борьбы не осталась незамеченной, к нашему мнению прислушивались, на наши связи рассчитывали. Были еще «Московская трибуна», «Мемориал» и другие, но КИАН был наиболее весом.

Вопрос о лидере этого течения не стоял — Андрей Дмитриевич был абсолютным и почти непререкаемым авторитетом. По мере появления новых, как стало модным говорить, вызовов, возникали, разумеется, и причины для несогласия с теми или иными высказываниями Андрея Дмитриевича, но в целом отношение к нему не изменилось. Или не успело измениться. 14 декабря 1989 года он ушел из жизни. Безмерно рано.

У сотрудников Академии наук были годами наработанные межрегиональные связи: ездили по всему СССР на профильные семинары, общались с коллегами по всей стране. Эти связи стали нашим мощнейшим организационным ресурсом, которому предстояло сыграть исключительно важную роль на этапе, предшествующем открытию Первого Съезда народных депуутатов СССР.

Было и другое преимущество: знание реальной жизни всех слоев общества. Не случайно у нас сразу выдвинулись на первые роли работники социологических институтов. Но и другие жизнь страны знали не по книжкам. Эрудиция и высокие интеллектуальные качества позволили именно в этой среде начать работу над программными документами.

Участники «академического» движения могут быть довольны тем, что страна двинулась, в основном, по их направлению: свободный рынок и политический плюрализм, открытость границ и контроль общества за госаппаратом стали нормой в последующее десятилетие.

В личном же плане судьбы сложились по-разному. Неплохо — у тех, кто ушел из науки в политику (Гавриил Попов, Анатолий Собчак, Павел Медведев, Аркадий Мурашев, Алексей Головков. Ряд можно продолжить. Да и я к нему отношусь). Те, кто остался в науке и был конкурентоспособен на международном уровне, тоже не пропали. А вот многим, привязанным к традиционным академическим институтам, пришлось несладко. Но

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут