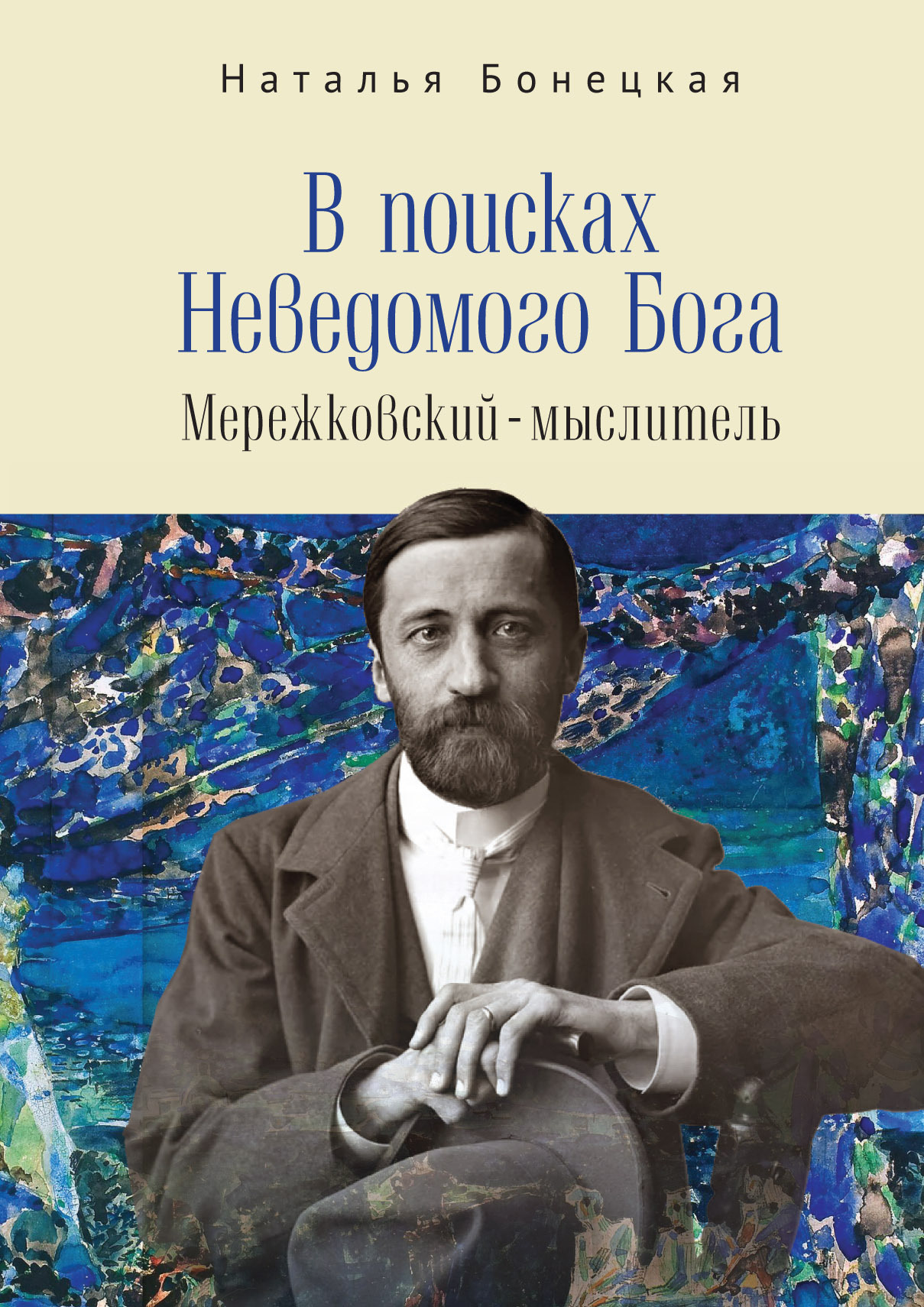

Читать книгу - "В поисках Неведомого Бога. Мережковский –мыслитель - Наталья Константиновна Бонецкая"

Аннотация к книге "В поисках Неведомого Бога. Мережковский –мыслитель - Наталья Константиновна Бонецкая", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Книга историка русской философии Н. К. Бонецкой – это исследование творчества Дмитрия Мережковского как религиозного мыслителя. К какой области гуманитарного знания, наук о духе, принадлежат его воззрения? Еще современники задавали себе этот отнюдь не праздный вопрос. Мережковский – создатель, на русской почве, философской антропологии и герменевтики; либеральный богослов, основатель секты; философ религии и одаренный гностик: под пером автора монографии Мережковский предстает в качестве одного из отцов культуры Серебряного века. Книга предназначена для всех, кому не безразличны судьбы русского духа – новейшая история христианства. Религиозная философия Серебряного века, в ее неоднозначности, была дерзким вызовом традиции, и этот вызов ныне требует ответа. Именно сознание данного факта является одной из забот автора настоящего труда.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Другая группа критиков, напротив, выделяет специфическую научность, эзотеризм, изысканность построений Мережковского. С. Маковский (в связи с романом «Мессия») говорит о «гностическом богословии» и «гегельянстве» Мережковского – «некоем тайноведении мировой символики»[694]. Также и Б. Зайцев именует автора «Иисуса Неизвестного» «вольным и одиноким гностиком»[695]. Это уже очень далеко от «Христа за пазушкой»! – У А. Салтыкова присутствует несколько точных в связи с рецензируемым им трудом. Критик справедлив, когда помещает его между Церковью и либеральной критикой, – в его глазах это «научная работа». Кажется, только М. Лот-Бородина по поводу «Иисуса Неизвестного» также произнесла слова «либеральная критика». Однако А. Салтыков в своей проницательности идет еще дальше, когда находит сходство воззрения Мережковского с «штутгардтской школой»[696]. О том, что при этом подразумевается антропософия, свидетельствуют доводы А. Салтыкова: «мистерия» у Мережковского означает «сверхчувственную реальность», евангельские чудеса совершаются не на физическом плане – но это как раз представления антропософской христологии.

Наконец, в статье Г. Адамовича «Мережковский», уже упоминавшейся мною, присутствует решительный вызов Мережковскому. Адамович подмечает тонкую фальшь его итогового труда – «идущий от всего сочинения холодок», что может даже побудить «“вернуть билет” христианству» (с. 394). Адамович воспринял апологию Воскресения Христова у Мережковского как принуждение к вере, более того – как ультиматум Христу, – требование «быть тем, кем признали Его верующие» (с. 399). «А если чуда не было? Если надеяться не на что? Если впереди только смерть? Если и тогда, там, все кончилось одной только смертью?» (с. 398) – Адамович не видит «кощунства» в этих вопросах. И когда Мережковский ораторствует о «последних» вещах, «будто на очередном вселенском соборе», то в глазах Адамовича, это всего лишь «игра» (с. 399). Христианскому прагматизму Мережковского Адамович противопоставляет стоическую позицию: «Последние, вернейшие друзья Основателя христианства – те, кто заранее согласен на бескорыстный, никаких загробных блаженств не сулящий подвиг: на сохранение полной верности, даже если бы надо было отказаться от самых дорогих надежд христианства. Даже если нет в христианстве той победы над смертью, которую оно обещает» (с. 398). Адамович не совсем справедлив – вера была для Мережковского борьбой, а не одной «игрой», да и Воскресение им проблематизировано. Но все же, действительно, неясно, справилась бы любовь Мережковского ко Христу (признанная всеми его критиками) с тем обстоятельством, которое обозначил Адамович, – была ли эта любовь до конца бескорыстной.

Предчувствие герменевтики

Религиозная философия Серебряного века, взятая в ее гносеологическом аспекте, была реакцией на неокантианский mainstream западной мысли. Русские мыслители шли и к истоку – восставали на самого Канта: вспомним грубую брань Флоренского, пытающегося… сатанизировать кантовскую мысль[697]. Противопоставляя Канту Платона, Гёте, Я. Бёме (Бердяев), а затем Штейнере (Белый), косвенно выражали веру в возможность познания ноуменального, – искали – на путях искусства, религии, оккультизма – прорыва в реальнейшее. Естественные науки этих мыслителей всерьез не занимали, хотя кое-кто из них и были выпускниками естественных факультетов. Сознательно или нет, но искали духоведения – науки о духе. То, что было тогда осуществлено, можно счесть на пальцах. Это фрагменты системы конкретного идеализма, которую Флоренский разрабатывал в 1920-е годы и называл антроподицеей. Затем, это антропософские построения Андрея Белого, осуществленные в художественной, мемуарной, дневниковой форме. Далее надо указать на исповедальную духовидческую литературу вокруг Башни Иванова, – прежде всего, на его дневники и письма. И вот, наконец, самая значительная подобная тенденция эпохи – герменевтика Серебряного века. Пафос ее пионеров – Шестова и Мережковского – охватил едва ли не всю русскую религиозную мысль. Приучились философствовать, толкуя чужие тексты, вглядываясь в уже освоенные другими смыслы – вместо того, чтобы изводить мыслительную нить из душевных глубин, на манер паука, плетущего паутину. Движущей силой оставалась воля к познанию, но предмет знания понимался не так, как в XIX веке – веке естественнонаучных открытий. Духовный предмет не представлялся объектом: принадлежа миру уже очеловеченному, он заключал в себе субъектное начало. Не сразу было осознано, что возникла совершенно новая гносеологическая ситуация, в которой критерии естественных наук не работают. Вернее сказать, герменевтика Серебряного века вообще не успела прийти к самосознанию, – заметить и описать ее выпало уже на нашу долю. И на примере реакции современников на творчество Мережковского можно убедиться в драматизме столкновения даже и робких попыток духовного исследования с прежним субъект-объектным подходом, овеществляющим предмет познания. Сознание старого типа ожесточенно сопротивлялось эволюционному выходу человека в мир духа.

Мережковский, действительно, жил в своем собственном духовном мире. Обитателей этого мира он называл своими «спутниками» и отводил верховное место в нем Христу. Это, если угодно, была приватная «Церковь» Мережковского: роль святых в ней играли великие люди ушедших эпох. Так Мережковский переживал вечность («Вечные спутники») – не как платоник, но скорее в смысле трансцендентального мира фрайбургской школы. Для этой своей трансцендентальной «Церкви» Мережковский создавал «иконы» – на протяжении лет и десятилетий пристально вглядываясь в тексты своих «вечных спутников», силясь сквозь них рассмотреть вечные лики. Это был труд приватного – для себя самого в первую очередь – «воскрешения» этих людей, подобный отчасти стремлению палеонтолога. Сам Мережковский в связи с ним использовал слово «исследование»[698], – создание образом «вечных спутников» было для него их познанием. Книга о Толстом и Достоевском 1900–1902 годов, трактаты о Соловьёве, Тургеневе, Андрееве и т. д., а затем труды о реформаторах, испанских мистиках, избранных святых, – наконец об Иисусе Неизвестном – все творчество Мережковского раскрывает его познавательный метод. Но вот, не только образ Богочеловека, но и образы писателей и художников в глазах современников Мережковского оказались «полны духовного соблазна»[699]. Соблазнялись непривычным, неожиданным: слишком много своего присвоил Мережковский «вечным спутникам». Этого Мережковскому не прощали; к счастью, он был малочувствителен к критической брани.

Надо сказать, что те, кто писал о Мережковском-«критике», проницательно подмечали именно его исследовательскую новизну, хотя и использовали в связи с ним старое слово «критика». Мережковский дерзостно не желал играть по прежним правилам этой дисциплины. «В критике он – как бы импрессионист», – возмущенно замечал Б. Эйхенбаум, которого раздражала «непосредственность» «субъективного критика»

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн