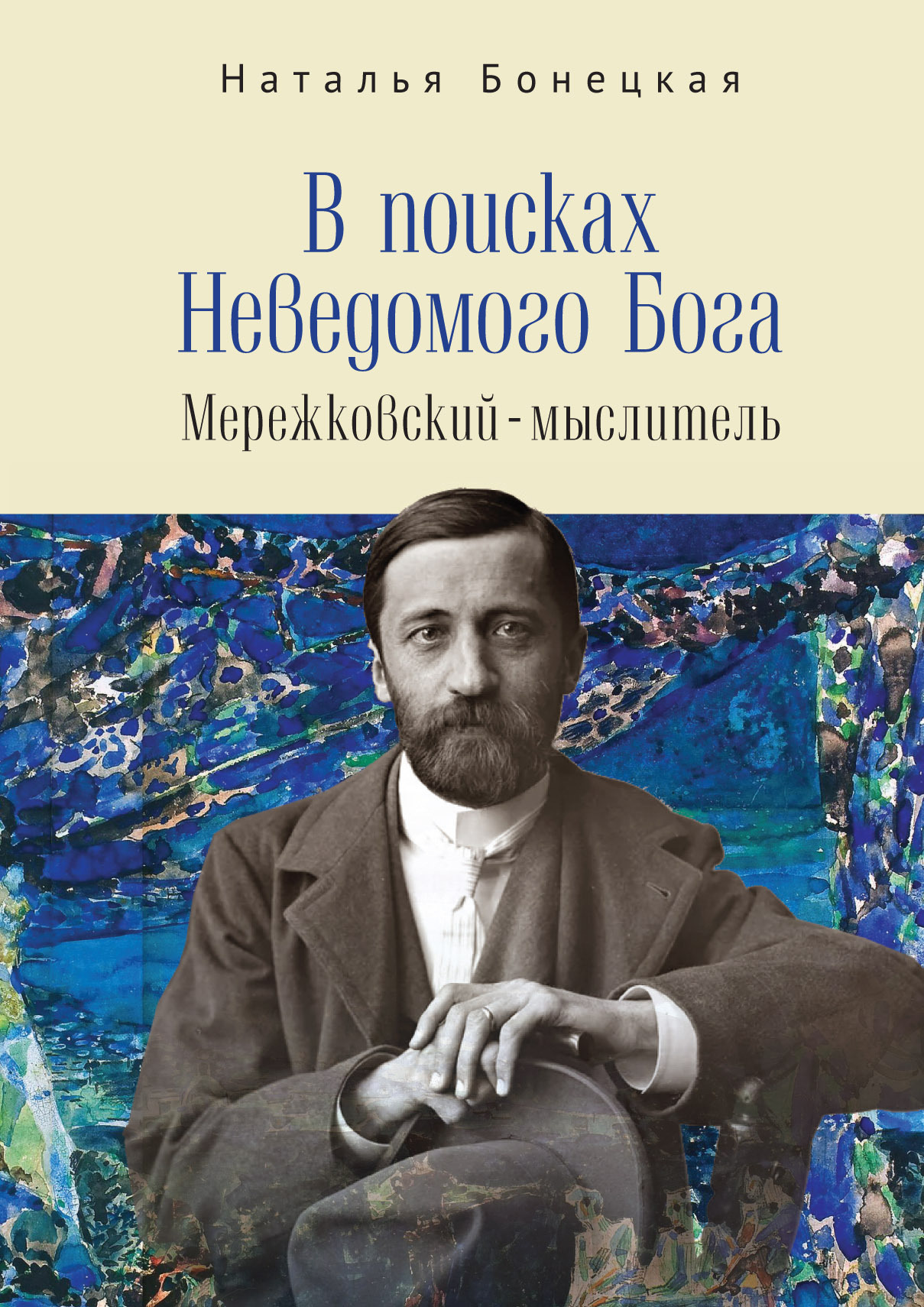

Читать книгу - "В поисках Неведомого Бога. Мережковский –мыслитель - Наталья Константиновна Бонецкая"

Аннотация к книге "В поисках Неведомого Бога. Мережковский –мыслитель - Наталья Константиновна Бонецкая", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Книга историка русской философии Н. К. Бонецкой – это исследование творчества Дмитрия Мережковского как религиозного мыслителя. К какой области гуманитарного знания, наук о духе, принадлежат его воззрения? Еще современники задавали себе этот отнюдь не праздный вопрос. Мережковский – создатель, на русской почве, философской антропологии и герменевтики; либеральный богослов, основатель секты; философ религии и одаренный гностик: под пером автора монографии Мережковский предстает в качестве одного из отцов культуры Серебряного века. Книга предназначена для всех, кому не безразличны судьбы русского духа – новейшая история христианства. Религиозная философия Серебряного века, в ее неоднозначности, была дерзким вызовом традиции, и этот вызов ныне требует ответа. Именно сознание данного факта является одной из забот автора настоящего труда.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Но «человечество» отнюдь не жаждало воспринимать спасительную проповедь Мережковского. Для «европейского читателя», свидетельствует датчанин Г. Брандес – любитель России! – Мережковский предстает автором, «пропитанным византийским христианством»: «Стоит с этого русского <…> лишь соскоблить утонченного эллиниста, чтобы наткнуться на варвара» – «религиозного реакционера» византийского толка («Мережковский», 1913 г., с. 317–318). Обращен в прошлое Мережковский и в глазах С. Франка («О так называемом “новом религиозном сознании”», 1910 г.) – и не только потому, что хочет возродить «старое революционное народничество» (с. 308). Будущий автор «Непостижимого» чувствует в построениях Мережковского их традиционно-православную основу и… как бы ничего сверх этого. «Переоценка религиозных ценностей, – пишет С. Франк, также глубоко затронутый духом Ницше, – выражается у него [Мережковского] не в отрицании старых догматов, а в новом их толковании, нисколько не колеблющем всей иррациональной традиционной основы исторического христианства» (с. 211–212). – А создатель «мэонической» – не нуждающейся в Боге, действующем в мире, – Н. М. Минский вообще назвал свою статью о «неохристианской проповеди» Мережковского «абсолютной реакцией». Вера Мережковского, по словам Минского – «не просто мертвая, но напитанная трупным ядом» (с. 178); именно она не позволила ему распознать подлинно новую религиозность Л. Андреева, основанную на любви к человеку. Минского отталкивает стремление Мережковского опереться на веру в воскресение Христа: Минский считает это «изуверством» (с. 187). Только личной ненавистью можно объяснить ту страсть, с которой Минский громит здание, возводимое Мережковским. «Религиозная идея Мережковского слишком похожа на ту старую религиозность, которую мы считаем давно умершей» (с. 187), – «религия веры и чуда делает Мережковского служителем абсолютной небесной реакции [?! -Н. Б.], которая тысячью нитями связана с реакцией временной и земной» (с. 193–194): что же, троичное богословие Мережковского, действительно, выстроено по калькам старых тринитарных схем. В суждениях левых критиков дух Серебряного века осознает себя двуликим Янусом – устремлённым вперед, но и озирающимся вспять.

Бездарность – гениальность

Друг семьи Мережковских и интимный приятель Зинаиды Гиппиус Аким Волынский в связи с поэзией Д. С. говорил о «таланте мелкого пошиба» («Символы (песни и поэмы)», 1892 г., с. 34). «Попроще, поменьше ломанья, побольше искренности!» (там же), – поучал критик начинающего поэта, подражающего «дребезжащей струне Над сона» (с. 30). А В. Буренин назвал Мережковского «напыщенным пономарём», «уверенным в своем двухвершковом величии» («Критические очерки», 1893 г., с. 35). Почему-то этот оголтелый антисемит считал Мережковского… тайным иудеем, проповедующим «если не талмудического, то ерундического мертвого бога» (с. 36). Здесь не место подробно разбирать непристойный стиль Буренина, находившего в творчестве молодого Мережковского то ли «претенциозную болтовню литературного подростка» (с. 36–37), то ли «холодное и бессильное напряжение литературного импотента, одержимого собачьей страстью» (?! – с. 38). Сексуальные образы почему-то вообще активно брались на вооружение недругами Мережковского. «Он носит в самом себе некое темное лоно и любит объективировать его и тогда играть с ним»: все литературное творчество Мережковского И. Ильин сводит к этому, в общем-то нехитрому психоаналитическому факту («Мережковский-художник», 1934 г., с. 379). Мережковский, по его словам – «великий мастер искушения, извращения и смуты» (с. 387); это лукавый «жрец» «больной и соблазнительной половой мистики» – «мистики сладостно-порочной, напоминающей половые экстазы скопцов или беспредметно-извращенные томления ведьм» (с. 381). Ильин – это не Буренин, имевший дело с никому не известным поэтом: в 1930-е годы стоял вопрос о Нобелевской премии для Мережковского. Но в своей риторике Ильин превосходит Буренина, а его горячая вера в то, что «взойдет солнце духовной очевидности – <…> и больная слова [Мережковского] растает, как туман» (с. 388), несравненно сильнее черносотенных буренинских страстишек…

Наличие у Мережковского «огромного дарования» (А. Белый. «Мережковский», с. 259), понятно, признавалось и в начале его пути: иначе почему бы и таланты, подобные Белому и Флоренскому, видели в нем наставника?! Однако современники отдали должное Дм. С-чу лишь в последние годы его жизни и уже посмертно. Но как трудно было даже и доброжелателям выразить словами то, что они живо чувствовали при восприятии его текстов! «То, что было в Мережковском лучшего <…>– не вполне ясно тоже», – признавал Г. Адамович, в статье 1935 г. «Мережковский» нашедший много теплых слов для литератора и человека (с. 401). «Мережковский принадлежит истории русской земли», – подытожил М. Алданов свой некролог («Д. С. Мережковский», 1942 г., с. 407). Это очень весомое суждение опирается на очевидные характеристики, которые – через десятилетия – парируют наветы буренинского толка. Поэтому их необходимо привести здесь: «Дмитрий Сергеевич был явлением исключительным… Это был человек выдающегося ума, блестящего литературного и ораторского таланта, громадной разностороннейшей культуры, – один из учёнейших людей нашей эпохи… Литературные его заслуги очень велики… Его вечная напряженная умственная работа чувствовалась каждым и придавала редкий духовный аристократизм его облику…» и т. д. (с. 402, 405, 407). Однако юбилейная статья В. Ильина «Памяти Д. С. Мережковского» (1965 г.) своим восторженным пафосом перекрывает всё высказанное о писателе прежде. «Что Д. С. Мережковский занимает одно из самых высоких мест на Пинде Русского Ренессанса, да и вообще в истории современной культуры – и не только русской, но и мировой – в этом трудно сомневаться» (с. 478). Слово произнесено, и все дальнейшие «но» в статье В. Ильина его не отменяют. Тем более, что, определив одну из граней дара Мережковского – «метафизик русской литературы», – критик восклицает: «Д. С. Мережковский стоит так высоко, как в этой специальности до него еще никто не стоял, и где он, далеко обогнав Влад. Соловьёва, по сей день – великий учитель» (с. 487). Поистине, В. Ильин воздвиг своей статьей памятник Мережковскому.

Художник-созерцатель – деятель

Неслучайно 3. Гиппиус, написавшая в 1922 г. очерк об А. Блоке, свое впечатление от облика поэта передала заголовком: «Мой лунный друг». Кажется, в присутствии Мережковских Блок действительно испытывал что-то вроде лунатического оцепенения – как бы ничего не понимал и лишь твердил о «несказанном». В статье «Мережковский» (1909 г.) он отказывается, в связи с Мережковским, понимать очевидное. Посетитель Религиозно-философских собраний, поэт не знает, в чем вера Мережковского; романная трилогия не объяснила ему, какое «Имя» славит Мережковский, чем вообще тот живет. На месте феномена «Мережковский» Блоку видится «какой-то темный угол, в который не проникли лучи культуры и науки» (с. 243). И вот, это свое недоумение перед Мережковским Блок выражает в странном тезисе: «Он [Мережковский] родился художником и художником умрет» (с. 246). За всеми концепциями мыслителя (не только романными образами) Блок ощущает «основную страсть его воли» – «художественный пафос» (с. 246). В безнадежно непонятном распознать своё, вложить туда себя:

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн