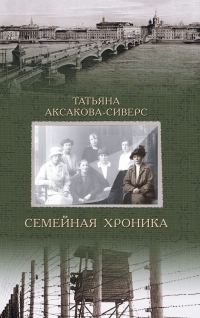

Читать книгу - "Семейная хроника - Татьяна Аксакова-Сиверс"

Аннотация к книге "Семейная хроника - Татьяна Аксакова-Сиверс", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

В Дворянском институте, поместившемся в Запасном дворце у Красных ворот, все было поставлено на широкую ногу. Достаточно сказать, что инспектором музыки был Рахманинов, зубы институткам лечил лучший московский дантист Янковский, французскую литературу преподавал гувернер Владимира Долгорукова mr. Portier, начальницей была большая умница и великий дипломат Ольга Анатольевна Талызина и даже классные дамы, все как на подбор, оказались красивы и приятны (у Кати Запольской классной дамой была прелестная Ольга Михайловна Глебова, мать Сергея Михалкова, обладавшая неисчерпаемой фантазией и славившаяся среди институток как великий мастер новеллы).

Поднимаясь в воскресные дни по широкой мраморной лестнице, я читала слова, начертанные золотыми буквами на мраморной доске: «Отцы и матери да потщатся воспитать детей своих, будущий род дворянства Российского…» — и проходила в двухсветный зал. Неслышно скользя по блестящему паркету, ко мне подбегали Катя и Ляля в белых пелеринках и рукавчиках, мы чинно садились и беседовали вплоть до звонка, возвещавшего конец приема.

Среди институток я видела много знакомых лиц, например, девочек Львовых, с которыми танцевала у Трубецких, Вареньку Ланскую, сестер Туркестановых. В зале слышался гул от приглушенных разговоров, звон шпор какого-нибудь военного отца или брата и шуршанье шелкового платья проходящей классной дамы. Все было чинно, но в Дворянском институте не чувствовалось той казенщины и рутины, которые неизменно встречались в описании закрытых учебных заведений прошлого века. Воспитанницы получали очень много, как в смысле материальных забот, так и в смысле умственного развития, и вполне понятно, что в дальнейшей жизни многие из них вспоминали о доме у Красных ворот как о «потерянном рае».

Спохватившись, что настоящая часть моих воспоминаний носит название «Летние впечатления», а воспоминания о Дворянском институте являются «не летними», а исключительно «зимними», — я быстро меняю тему своего рассказа.

Имение Розалии Ивановны Шлиппе Колодези, в продолжение нескольких лет находилось в ведении управляющего барона Мирбаха. До Аладина доходили слухи, что барон этот пьянствует и народ им очень недоволен. Колодези считались наиболее революционно настроенным селом Козельского уезда, и при Мирбахе были случаи намеренного поджога помещичьего хлеба.

В 1908 году Шлиппе, жившие зимой в Риге, а летом в имении Немерзкое Мещевского уезда, уволили Мирбаха, и в Колодези отправился их третий сын Николай Густавович. Бабушка и дедушка давно знали Колю Шлиппе, который в бытность свою в Морском корпусе ходил к ним в отпуск. Бабушка имела к нему предвзятую склонность, как к моряку, но и вполне объективные наблюдения заставляли ее и дедушку говорить: «Николай Шлиппе — ценный юноша». Служа мичманом на броненосце «Петропавловск», Шлиппе был на борту вместе с Макаровым и Верещагиным в момент трагической гибели этого судна от японской мины 31 марта 1904 года. Из всей команды осталось семь человек: великий князь Кирилл Владимирович, мичман Шлиппе и пять матросов. Когда летом 1908 года вышедший в запас флота Николай Густавович поселился в Колодезях, мы, то есть девочки Запольские и я, окружили его ореолом славы, с почтением смотрели на шрам за его ухом — след ранения во время взрыва, и даже сложили песню, начинавшуюся словами: «Коля Шлиппе появился как звезда на небесах».

Окидывая прошлое беспристрастным взглядом, я теперь вижу, что в Николае Густавовиче не было ничего романтического и его образ принимал романтические черты только будучи пропущен через призму нашего воображения. Это был молодой человек высокого роста, не очень красивый, с рыжими усами, благовоспитанный и добродетельный.

В 1909 году родители Шлиппе решили строить в другом своем имении, Чернышине Жиздренского уезда, фанерный завод и приставили к этому делу Николая, Колодези же отдали в пользование и управление сыну Льву, художнику, только что приехавшему со своей молодой женой из Флоренции. С их приездом на стенах обширного и пустоватого колодезского дома засверкали яркие краски итальянских пейзажей кисти хозяина. Юная Ингеборг внешне напоминала рафаэлевскую мадонну.

Лев Густавович писал картины в импрессионистической манере и, насколько я могу судить теперь, был безусловно талантлив. К стыду моего семейства, бабушка, мама, а за ними и я недооценивали прекрасного колорита многих его полотен и высказывали довольно устарелые или, вернее, безграмотные суждения, которые милейший Левушка выслушивал с великим терпением и кротостью. Тем более он был поражен, когда приехавший в 1911 году в Колодези 16-летний Шурик проявил тонкий художественный вкус. Помню, как мельком взглянув на висевшую на стене гравюру, он сразу определил, что это Гойя, чем привел в восторг хозяина, никак не ожидавшего таких познаний в юном лицеисте.

Хозяйство Лев Густавович вел старательно, но, по доброте и простодушию, бывал часто обманут. К пьянствовавшим и обкрадывающим его людям он применял «нравственное воздействие», как повар в крыловской басне. В исключительно тяжелых случаях он грозил занести виновного в какую-то «черную книгу», которой вообще не существовало. В рижской школе, где учился Лев Густавович, вероятно, была такая мера воздействия на учеников: занесение в «черную книгу», но на колодезских жителей она не действовала.

Когда я приезжала в Колодези, хозяин, проводив меня по усадьбе, любезно показывал мне выписанную из Риги сиверскую сушилку, хотя я к ней никакого отношения не имела. Вообще, я замечала, что на рижан моя фамилия производила гораздо большее впечатление, чем на жителей других мест. Рекорд в этом отношении был побит в 1935 году женой саратовского профессора Попова, женщиной добродушной, но малокультурной. Находясь в ссылке, я брала заказы на бисерные работы и вышивки. В числе моих заказчиц была вышеупомянутая профессорша, которая, не зная моей девичьей фамилии, пришла мне сообщить: «Ах, Татьяна Александровна! Говорят, у нас есть высланные ленинградцы до того важные, до того знатные, что я даже передать не могу! Под Ленинградом есть станция Сиверская, так что думали?! Говорят, что Сиверская сама здесь!»

Профессорша никак не могла понять, что «Сиверская» — это я, а также ее трудно было убедить, что милый, скромный Николай Михайлович Ланской, у которого она покупала акварельные виды Ленинграда, — тоже «станция».

Заканчиваю на этом главу «Летние впечатления», из которой я порой вырывалась на целые десятилетия вперед, чтобы в следующей главе сказать несколько слов о московском Строгановском училище прикладного искусства, куда я поступила по окончании Арсеньевской гимназии.

В 1900-х годах в Москве заметно возрос интерес к русской старине. Выражением этого была строго выдержанная в стиле эпохи постановка «Царя Федора Иоанновича» в Художественном театре, имевшая громадный успех.

Старорусские обычаи, жилища, одежда, утварь — все это становится предметом тщательного изучения. Отбросив псевдорусский стиль Александра III с его бревенчатыми избами и петушками на полотенцах, искусствоведы широко знакомят публику с древнерусским зодчеством, северной резьбой и росписью по дереву, образцами иконописного, чеканного и керамического мастерства. Щусев строит на Большой Ордынке церковь по древнепсковским образцам (для Марфо-Мариинской общины), а Нестеров украшает ее чудесными фресками на тему «Просветленная христианская Русь». И наряду с этими мастерами большого искусства к старорусским образцам тянется множество художников прикладного искусства, объединяющихся вокруг Строгановского училища.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн