Читать книгу - "Додинастический Египет. Лодка у истоков цивилизации - Дмитрий Прусаков"

Аннотация к книге "Додинастический Египет. Лодка у истоков цивилизации - Дмитрий Прусаков", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

По сообщению Карла Бутцера, геологические исследования голоценовых пород в долине верхнеегипетского Нила обнаружили, что его выходившие из берегов воды, затопляя устья вади, размывали высохшие отложения, иными словами, древние разливы Реки и ее малых дождевых притоков сезонно не совпадали [131]. Этот «парадокс» подтверждается современными наблюдениями, согласно которым все зарегистрированные ливневые паводки в Восточной пустыне в XX веке пришлись не на лето (в Египте до строительства асуанских плотин – прибыль разлива), а на зиму. В итоге именно зимние погодно-климатические условия Бутцер в пику «традиции» рассматривал как наилучшие для отгона скота в подступавшие к доисторическому Нилу саванны, хотя, по его мнению, меженная речная пойма была предпочтительней – «если только пашня там уже не соперничала с выпасом» [132]. Я бы прокомментировал «альтернативу» Бутцера иначе: если там уже существовали, как таковые, пашни и выпасы, т. е. плодоносные аллювиальные почвы. Выбор первобытными скотоводами под пастбища зимней саванны мог означать лишь то, что орошенная разливом долина Нила для этого не годилась или проявляла худшие почвенно-ботанические качества. Отсюда версия: в неолитических степях Египта пасли не потому, что требовалось отогнать скот подальше от речного наводнения – там пасли всегда[116], и не только по причине круглогодичной возможности [191], но и из-за недостаточности растительного покрова в нильской заливной пойме. Формирование тучных почв сделало ее привлекательной для «человека хозяйствующего», а последующая аридизация североафриканского региона активизировала колонизацию «Черной Земли». При этом древнейшее скотоводство делило Долину и Дельту с бассейново-ирригационным земледелием [см. 47] – несомненно, туземным «гидротехническим» изобретением, ибо едва ли оно могло быть импортировано в готовом виде в незнакомый, «недавнего происхождения» [10] ландшафт даже самым высокоразвитым народом (см. Appendix).

Подводя предварительную черту, резюмирую, что «вторжение» на Нил «династической расы», как его рисовала в разных сценариях «школа Питри», хронологически вписывается во вторую половину IV тыс. до и. э. – период Нагада II/III, когда шло ускоренное заселение и хозяйственное освоение египетского поречья. Полагаю, этот процесс был непосредственно связан, помимо аридизации Северной Африки, с образованием исторического вмещающего ландшафта Египта, основу которого составляли плодородные наносные почвы нильской поймы. Вероятно, «династическая раса господ» – академический фантом, навеянный тем или иным эпизодом природно обусловленных[117] интенсивных внешних и внутренних миграций, сопровождавшихся вооруженными столкновениями, торговыми контактами и информационным обменом между племенами и народами в преддверии фараоновской цивилизации.

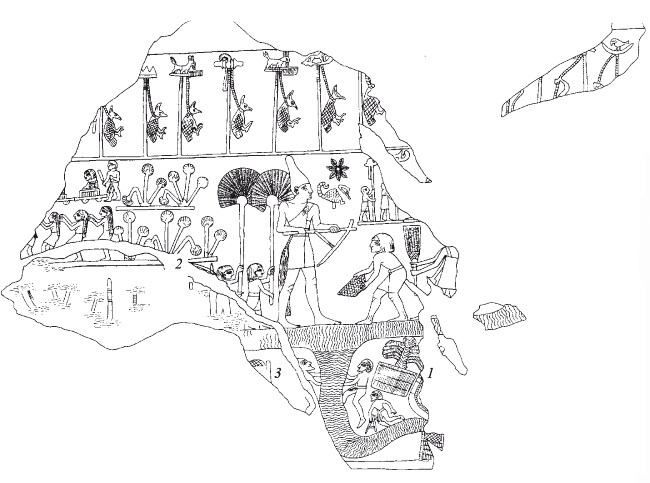

Египетские источники умалчивают о до– и раннединастической ирригации. Попытки доказать обратное выглядят неуклюже, как, например, тезис об «организованных искусственных ирригационных системах» в амратском Египте, которые якобы запечатлены в решетчатом орнаменте керамики «4100–3600 гг. до и. э.» [298]. Однако довод, к которому прибегают чаще всего – это рельеф на вотивной булаве протодинастического царя «Скорпиона (II)» [381], где он изображен с мотыгой в руках у развилки речного потока (рис. 67). Классическая трактовка: правитель-мироустроитель участвует в церемониале рытья или пуска оросительного канала от Нила к обрабатываемым землям [189; 212; 365].

Рис. 67. Рельеф на булаве протодинастического царя «Скорпиона»

Отмечу несколько деталей рельефа. Прежде всего бросается в глаза близкая ширина реки и ответвляющегося от нее рукава. На этом «канале», кроме того, видны остатки утраченного изображения большой ладьи, известной по петроглифам восточных вади: ее высоко задранный нос (7). Невозможно представить себе такое судно плавающим в арыке. Пейзаж больше напоминает дельту Нила с ее разбегающимися руслами; впечатление усиливают характерные болотные растения в среднем ряду композиции (2). Наконец, обращает на себя внимание фрагмент постройки (?), которая похожа на древнейшую нижнеегипетскую «божницу» pr-nw [49] (5). Баумгартель, например, считала, что «Скорпион» с булавы закладывает святилище [91]. По версии Тураева, «здесь представлен царь, руководящий земледельческим праздником “взрыхления земли”» [54].

Если и существуют вещественные аргументы в пользу фараонов «династической расы» – носительницы «цивилизованных» технологических инноваций, преобразивших «варварский» Египет, то этот памятник скорее противоречит подобным взглядам.

«…Но если ладьи изображают не завоевателей, направляющихся в Египет, то каков смысл этих изображений?» [23].

Вернемся к «этнокультурным» реконструкциям Ханса Винклера. Теоретизируя вслед за Флиндерсом Питри на тему «восточных захватчиков» в свете изученной им части доисторических петроглифов Верхнего Египта и окружающей пустыни, он квалифицировал их как народ «абсолютно чуждый» всем прочим племенам, представленным здешними наскальными рисунками, «отличный от скотоводов-горцев, отличный от ранних обитателей долины Нила» и т. и. Неопровержимым доказательством этнической обособленности и «заморского» происхождения этих людей ему виделась характерная для их изобразительности «прямоугольная» лодка, «инородная Египту и хорошо известная в древней Месопотамии» [479] – аргумент, казалось бы, веский, но вместе с тем и единственный. В остальном, согласно собственному же описанию Винклера, «захватчики» мало чем отличались от «аборигенов»: часто вовсе не носили одежды, как «ранние обитатели долины Нила», или облекались в «нечто вроде юбки», как «горцы-автохтоны», которые, однако, иногда фигурируют на своих рисунках и совершенно обнаженными; охотились с луком «в форме буквы С», арканом и собакой, как «ранние обитатели долины Нила», и, подобно им же, украшали голову одним, двумя или несколькими перьями; наконец, изображали «людей и животных» в стиле, «напоминающем» художества все тех же «ранних обитателей». При этом Винклер мимоходом уточняет, например, что «горцы-автохтоны» добывали пропитание одинаково охотой и скотоводством, а преимущественным кормящим промыслом «захватчиков» являлась охота [479] – но тогда, тем более, о какой «прогрессивной» интервенции, заложившей основы древнеегипетской государственности, может идти речь применительно к таким с виду вполне первобытным людям, ни вооружением, ни хозяйственным укладом, ни общим культурным развитием нисколько не превосходившим жителей доисторического Египта?! Если абстрагироваться от лодок, то «восточные захватчики» в подаче Винклера выглядят скорее как заурядная составляющая «местного» этнодемографического ландшафта, а отсутствие батальной петроглифики в предполагаемой ситуации их насильственного вторжения на Нил через «Красноморские холмы» по рассекающим их вади только укрепляет в этой мысли.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут