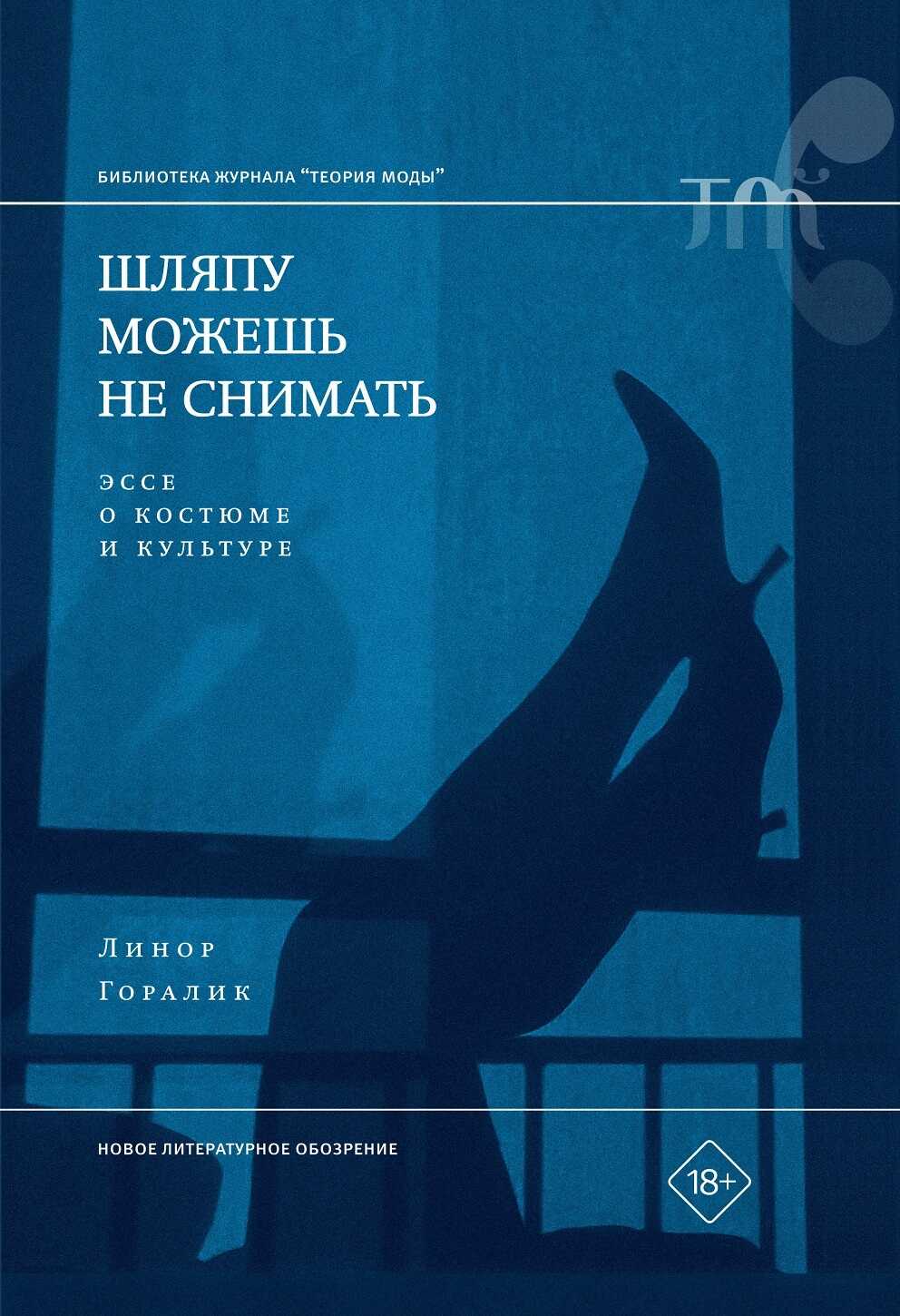

Читать книгу - "Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - Линор Горалик"

Аннотация к книге "Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - Линор Горалик", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГОРАЛИК ЛИНОР-ДЖУЛИЕЙ (ГОРАЛИК ЮЛИЯ БОРИСОВНА), ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГОРАЛИК ЛИНОР-ДЖУЛИИ (ГОРАЛИК ЮЛИЯ БОРИСОВНА).В книге Линор Горалик собраны ее развернутые эссе, созданные за последние двадцать лет и опубликованные преимущественно в журнале «Теория моды: одежда, тело, культура». Автор не раз подчеркивала, что занятия теорией и историей костюма (ключевые интересующие ее темы – «современный костюм и идентичность» и «костюм в периоды кризиса») плотно связаны с аналогичной работой, проводимой ею в своем художественном творчестве. Речь идет об исследовании индивидуального опыта проживания ситуаций внутреннего вызова, порожденного напряженными внешними обстоятельствами. Эссе, вошедшие в эту книгу, демонстрируют не только примеры этой работы, но и обращения автора к темам трансгрессии, этники, социального искусства, лидерства, болезни и больничного пространства. Сборник делится на три части: в первую («Мальчик в кофточке с пуговицами») вошли тексты, посвященные вестиментарным практикам позднесоветского периода и постсоветской эмиграции; второй раздел («Шляпу можешь не снимать») посвящен бытованию одежды в различных смысловым контекстах – от антуража fashion-съемок до современного эротического костюма; третью часть («Но ты, моя любовь, – ты не такая!») составляют эссе о важных трендах современной культуры – от карантинных практик, связанных с телом, до ностальгии по СССР в брендинге продуктов питания. Линор Горалик – прозаик, поэтесса и журналистка, автор вышедших в издательстве «Новое литературное обозрение» книг «Имени такого-то» и «Тетрадь Катерины Суворовой».

Таким образом, «нежелание взрослеть», как его понимает некоторое количество тех, кто высказывается на эту тему, означает сопротивление индивидуума обстоятельствам, требующим «вести себя, как взрослый». Однако, как мы сейчас увидим, на пути «новых взрослых» таких обстоятельств (по крайней мере, глобального порядка), возможно, бывало не так уж много. Их сегодняшний образ жизни – результат естественного развития поколения, не потревоженного историческими бурями в прошлом и не ожидающего особых бурь в будущем. Поколения, для которого зрелость стала опытом, не имеющим прямых аналогов в обозримом прошлом[17], и для оценки зрелости которого нам придется вырабатывать принципиально новые критерии. Не исключено, что вырабатывать эти критерии, отказавшись от формальных «тестов зрелости», позволяющих проводить упоминавшиеся выше масштабные статистические исследования, но не говорящих нам ничего касательно подлинной ситуации и подлинных путей ожидаемого развития поколения «новых взрослых». Может быть, сам факт отсутствия формальных обобщающих параметров там, где мы привыкли их искать, – семейное положение, линейная карьера, целенаправленное накопление капитала и так далее, – означает, что поиск критериев для оценки новой зрелости (как резонно замечает Кейт Кроуфорд[18], один из очень немногих исследователей, попытавшихся подойти к феномену «новой зрелости» с глобальных позиций) следует осуществлять в сфере ценностей и задаваемого этими ценностями образа жизни.

«Новая зрелость»: формирование феномена

Принципиально новые характеристики всего жизненного цикла – «новое детство», «новая старость» и отсутствие (на сегодняшний день) крупных исторических катаклизмов между ними – стали необходимой основой для формирования «новой зрелости». Но в развитии этого феномена участвовало множество дополнительных факторов.

Начать следует, видимо, с того, что огромное значение имело долгое отсутствие войн и глобальных катаклизмов в западном мире, начиная с середины ХX века. Мы в буквальном смысле впервые наблюдаем поколение, никогда не призывавшееся в массовом порядке в воюющую армию. Для «новых взрослых» не только само детство оказалось свободным от военных трагедий или крупных экономических кризисов – война или кризис и позже не стали рубежом, намертво отделяющим детство от зрелости, как нередко случалось с предыдущими поколениями. Детство оказалось не только приятным – оно осталось в пределах видимости. Фактически – в пределах досягаемости.

Именно благодаря этой психологической «досягаемости» детства «новые взрослые» оказались не нарочитыми инженю (встречавшимися в предыдущих поколениях пусть не в качестве массового явления, но в качестве узнаваемого социального типа), но в качестве людей, чья связь с прежними – детскими, юношескими – паттернами поведения оказалась естественной и неразрывной.

Как следствие отсутствия крупных катастроф, немалое значение имел последовательный отказ западного мира от идеи, что жизнь есть процесс искупления первородного греха, – идеи, окончательно сдавшей свои прежние позиции в массовом сознании к 1960‑м годам. Вместе с ними отступила на задний план и концепция долга, бывшая одной из важнейших составляющих зрелости. Впервые на сцену вышла идея счастья как ценности, к которой человек имеет право – и даже должен – стремиться. Сегодня нам трудно оценить масштаб новизны этой идеи; мы привыкли полагать, что право человека на счастье – такое же базовое, как его права на воздух и саму жизнь (тоже, кстати, куда менее очевидные, чем нам сегодня может показаться).

В свою очередь, очень значительную роль в этом процессе сыграл психоанализ – не так непосредственная работа конкретных психоаналитиков с конкретными пациентами, как вхождение упрощенного языка и упрощенных идей психоанализа в поп-психологию и поп-культуру. Среди центральных идей такого рода была идея о невероятной ценности детства и о необходимости взаимодействовать с «внутренним ребенком» (этот мем, кажется, утвердился только в начале 1990‑х годов, не в последнюю очередь, насколько можно судить, – благодаря поп-психологу Джону Бредшоу[19], но сама концепция активно присутствовала со времен «оно» Фрейда[20] и «Вечного дитя» Юнга[21]).

Однако параллельно с этим процессом легитимации «детского начала» у взрослых шел процесс приобщения представителей младших поколений – детей и подростков – к идеям, информации и образу жизни, прежде ассоциировавшимся со зрелостью. Можно не соглашаться с мелодраматическими выводами, которыми историк и социолог Нил Постман завершает свою нашумевшую книгу «Исчезновение детства»[22], но невозможно игнорировать детально описанный им феномен: в последние десятилетия жизнь ребенка требует от него принятия все большего числа повседневных решений, имеющих далеко идущие последствия (например, уже в шестом-седьмом классе западных школ ребенок нередко должен выбрать, какие предметы он будет изучать на более серьезном уровне, какие – на облегченном, в зависимости от того, в какой колледж и на какую специальность он собирается поступать в будущем; перечисление же примеров социальных решений – например, связанных с сексуальностью, – можно сделать бесконечным). Видится не вполне беспочвенным предположение о том, что результатом подобных изменений оказалось не оплакиваемое Постманом «исчезновение детства» (все того же воображаемого, жестко определенного детства), а принципиальное изменение схемы возрастных паттернов. В частности, очень многие вещи, входящие в последовательное психосоциальное развитие человека, оказались не сконцентрированы в привычном для нас условном «детстве», а растянуты во времени. Именно таким образом потребность в игре, удовольствии, непосредственном поведении, динамике, определенном типе социализации, присущая «новым взрослым» (и вообще в определенной мере пожизненно присущая любому человеку), так ярко проявляется в их сегодняшние зрелые годы.

Наконец, одним из интересных факторов для возникновения «новых взрослых» стало, возможно, появление совершенно уникальной категории людей, обязанных своим нынешним положением и образом жизни хайтек-буму 1990‑х годов. Именно тогда семнадцати, восемнадцати и двадцатилетние гении-ботаники за одну ночь превращались в генеральных директоров, технических директоров, исполнительных директоров появляющихся буквально из-под земли многомиллионных корпораций. Эти молодые гении были гениями совершенно особого рода – в западной культуре они традиционно ассоциируются с плохой социализированностью, интересом к Толкиену и «Звездным войнам», невниманием к собственному внешнему виду и неумением обращаться с противоположным полом, – словом, с традиционно понимаемой подростковостью, едва ли не инфантильностью. На встречи с одетыми в костюмы от Armani инвесторами эти «гики»[23], создававшие уникальные компьютерные продукты, как тогда было принято говорить, «в папином гараже», приходили в потертых джинсах и растянутых футболках просто потому, что у них не было другой одежды. Заигрывавший с ними «взрослый» рынок учился говорить на их языке и разделять их интересы – комиксы, сериал «Скользящие»,

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут