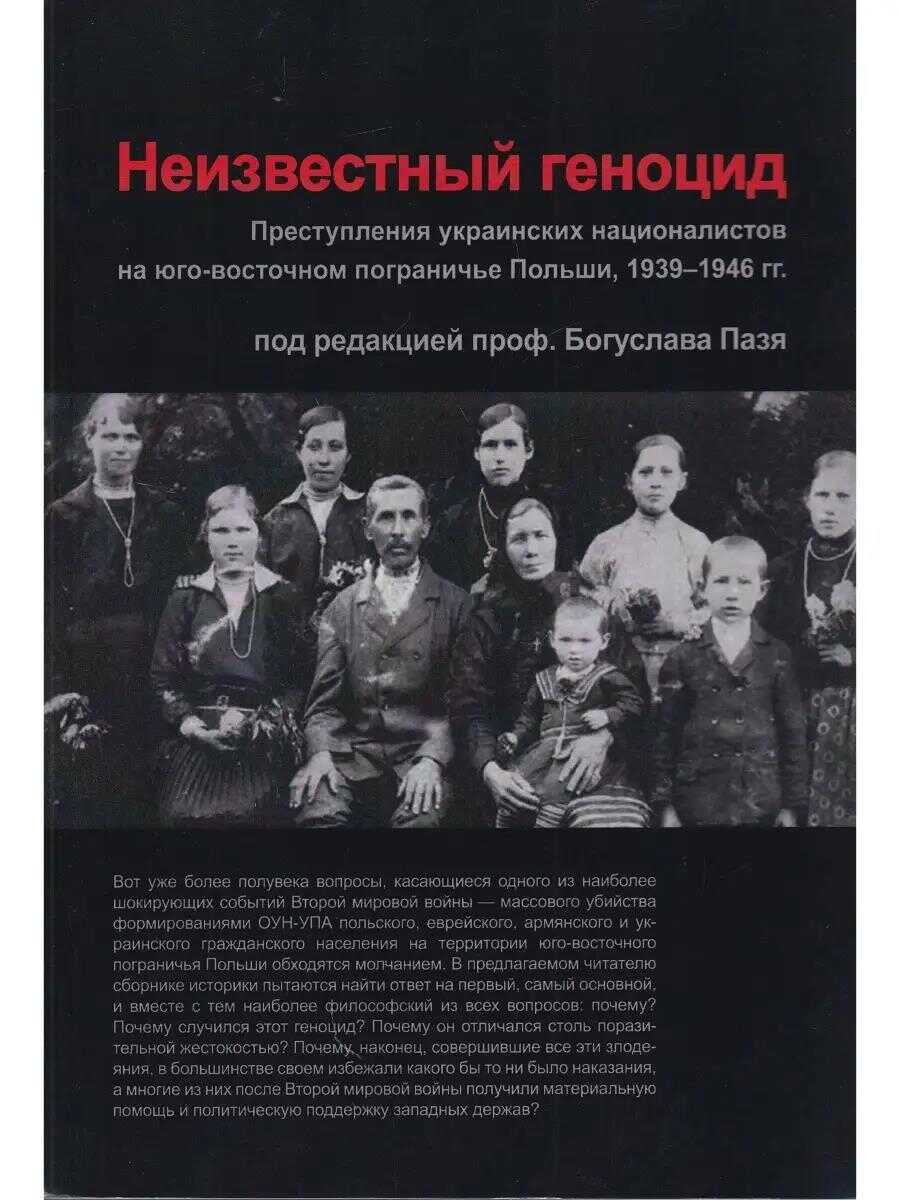

Читать книгу - "Неизвестный геноцид: Преступления украинских националистов на юго-восточном пограничье Польши 1939-1946 - Богуслав Пазь"

Аннотация к книге "Неизвестный геноцид: Преступления украинских националистов на юго-восточном пограничье Польши 1939-1946 - Богуслав Пазь", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

В данном сборнике рассмотрены вот уже более полувека замалчиваемые проблемы, касающиеся одного из наиболее шокирующих событий Второй мировой войны — массового убийства формированиями ОУН-УПА и дивизии СС «Галичина» польского, еврейского, армянского и украинского гражданского населения на территории юго-восточного пограничья Польши. В данной работе исследователи из Польши, Украины и России пытаются найти ответ на самый основной из всех вопросов: почему? Почему случился этот геноцид? Почему он отличался столь поразительной жестокостью? Почему, наконец, совершившие все эти злодеяния, в большинстве своем избежали какого бы то ни было наказания, а многие из них после Второй мировой войны получили материальную помощь и политическую поддержку западных держав?

Обложка - Польская семья Ясенчуков из Воли Островецкой (ныне несуществующее село, Любомльский р-н, Волынская обл.), фото межвоенного периода. Все они погибли в 1943 г. www.polradio.pl

Вернемся к вопросу репрезентационизма посткартезианской философии, который по-прежнему остается в тесной связи с постмодернистским толкованием объективности познания и истины. Так вот, подчеркивается, что в каждом конкретном случае способ репрезентации детерминирован субъективными условиями, определяющими не только как, но также что мы познаем. На переломе XIX и ХХ веков появились три главных редукционизма, которые все формы детерминации сводили к одному из трех факторов: экономическому (К. Маркс и марксизм)[59], витальному (Ф. Ницше) и сексуальному (З. Фрейд). Принятие одного из них за доминирующий влекло за собой определенное понимание объективности. Например, марксист Адам Шафф писал:

«С точки зрения объективности познания (в единственно реальном понимании это означает объективность относительную, а не абсолютную), оптимальным решением будет занять позицию, обусловленную классовыми интересами пролетариата»[60].

Поскольку выделенные внешние факторы полностью детерминируют наше познание, следовало признать, что полученные нами в ходе познания данные не представляют независимым (автоматическим) и непосредственным образом никаких внешних вещей или их состояний, но являются исключительно производной одного из трех (или более) указанных детерминантов. Отсюда делался вывод, что все стремления наших познавательных структур к тому, чтобы автоматически представлять реальные вещи вне сознания, лишены оснований. Человек представляет собой нечто вроде закрытой в своем сознании «монады», которая выброшена скорее не в гармоничный и логичный мир (Г.В. Лейбниц), но в хаос иррациональной истории и неосознаваемых инстинктов. Постмодернизм, будучи прямым продолжением указанных философских течений, добавляет к этому репертуару множество других детерминантов, которые якобы должны сделать невозможным для нас реальное познание мира из-за воздействующих на наше познание факторов: языко-вых[61], культурных, политических, расовых или гендерных.

2.6. Главные составляющие идеологии постмодернизмаПостмодернистская эпистемология с одной стороны, критикует репрезентационизм, а с другой — высказывает пожелание отбросить его в пользу размещение познания и познавательного дискурса за пределами каких-либо структур, имеющих претензии к объективному представлению структур бытия реального мира. Она принимает в свой инструментарий три концепции: прагматизм, теорию языковых игр и так называемую новую риторику[62].

Если говорить о первой, прагматизме, то в нем познание и его истинность отождествляются с успешностью и получением выгоды. Как провозглашал его создатель, «правда это […] название класса всякого рода весьма конкретных и проверяемых опытом ценностей»[63]. В таком понимании ставится под вопрос классическое понятие «корреспонденции» между действительностью и сознанием, определяя ее, как пустую и статичную. Применение прагматической концепции истины привело к утверждению, что «если теологические идеи докажут свою применимость к конкретной жизни, прагматизм признает их истинными именно в этом смысле»[64]. Примером связи постмодернизма и прагматизма является деятельность Ричарда Рорти и его работа «Философия и зеркало природы» (“Philosophy and the mirror of nature" (Princeton, 1979), в которой он чрезвычайно радикальным (что вовсе не значит эпистемологически обоснованным и непроизвольным) образом подверг критике понятие репрезентации[65].

Большой популярностью пользуется среди постмодернистов концепция языковых игр позднего Людвига Витгенштейна, представленная в форме свободных, не связанных друг с другом сентенций («Философские исследования», 1953). В них отбрасывается точка зрения о том, что язык отражает структуры бытия окружающего мира в семантической плоскости языка (знак — обозначаемое) в пользу тезиса, который редуцирует язык до чисто функционального аспекта в прагматическом сообщении (говорящий — адресат сообщения), в соответствии с одним из основных тезисов «значение слова — это способ использовать его на языке»[66]. В результате, предложение является лишь инструментом для различных приложений (связь, манипуляция и т. д.), a это смысл лишь как способ использования[67]. Философия, согласно Витгенштейну, не имеет никаких компетенций познания, а только лишь терапевтические.

Наконец, в концепции т. н. новой риторики, созданной философом польского происхождения Хаимом Перельманом, речь идет о том, чтобы создать общую теорию аргументации речи, «адресованную аудитории любого рода, как толпе, собранной на площади, так и коллективу специалистов»[68]. Правда, рассматриваемая с этой перспективы, понимается исключительно в категориях принятия (акцептации) некоей точки зрения в результате применения риторической техники убеждения (персвазии), главного средства и цели в этой форме риторики, которая в постмодернизме заменяет логическую аргументацию.

Современный постмодернизм кажется похожим на эклектическую компиляцию перечисленных традиций. Примерами американских постмодернистов, сочетающих антилогоцентрическую и риторическую опции, являются Бредфорд Вивиан[69] и феминистка Шерил Гленн[70]. В работе одного из европейских постмодернистов Мишеля Фуко, мы читаем:

«Хотя язык уже не копирует непосредственно тех вещей, которые называет, несмотря ни на что, он не отделен от мира; по-прежнему, хотя и в иной форме, он остается местом проявления и составляет часть пространства, где правда одновременно проявляется и высказывается»[71].

3. Политически корректное конструирование истории вместо ее реконструкции. Нигилистские источники постмодернизма

Заметим, что современные оппоненты реалистического понимания исторической правды, как правило, не предпринимают попыток изначально сформировать отношение к ее основам путем добросовестного изложения ее ключевых положений. Обычно дело сводится к констатации (как это сделал Ежи Топольский), что: «согласно концепции корреспонденции правды истинным, как известно, является мнение, которое совпадает с действительностью». Этот автор не дал себе ни малейшего труда сравнить эпистемологические и онтологические положения классической концепции истины, а в особенности — указать ее основные составляющие, ограничившись заявлением о ее мнимой неточности. Его «критика» положений отрицаемого им взгляда на правду ведет к уведомлению мира, что классическая концепция правды опирается на наивный реализм, авторитет которого был серьезно подорван без, как кажется, дальнейшей возможности выжить в традиционной форме[72].

Вместо классически понимаемой правды предлагается концепция под названием конструктивизм, согласно которой образ действительности, описываемый исследователем (здесь — историком), является его собственным конструктом, автономным с точки зрения минувшей действительности. Эта конструкция «сооружается одновременно в ходе наблюдения (не существует «чистого» наблюдения), и в ходе исследования источников»[73]. Концепция конструктивизма опирается на предпосылку одного из глашатаев этой позиции, Леона Гольдштейна: «у нас нет никакого доступа к прошлому» (“We have no access to thatpast")[74]. Таким образом, прямым продолжением конструктивизма является концепция многообразия исторических правд как производная многообразия конструкций нарраций

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут