Читать книгу - "Неизвестный геноцид: Преступления украинских националистов на юго-восточном пограничье Польши 1939-1946 - Богуслав Пазь"

Аннотация к книге "Неизвестный геноцид: Преступления украинских националистов на юго-восточном пограничье Польши 1939-1946 - Богуслав Пазь", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

В данном сборнике рассмотрены вот уже более полувека замалчиваемые проблемы, касающиеся одного из наиболее шокирующих событий Второй мировой войны — массового убийства формированиями ОУН-УПА и дивизии СС «Галичина» польского, еврейского, армянского и украинского гражданского населения на территории юго-восточного пограничья Польши. В данной работе исследователи из Польши, Украины и России пытаются найти ответ на самый основной из всех вопросов: почему? Почему случился этот геноцид? Почему он отличался столь поразительной жестокостью? Почему, наконец, совершившие все эти злодеяния, в большинстве своем избежали какого бы то ни было наказания, а многие из них после Второй мировой войны получили материальную помощь и политическую поддержку западных держав?

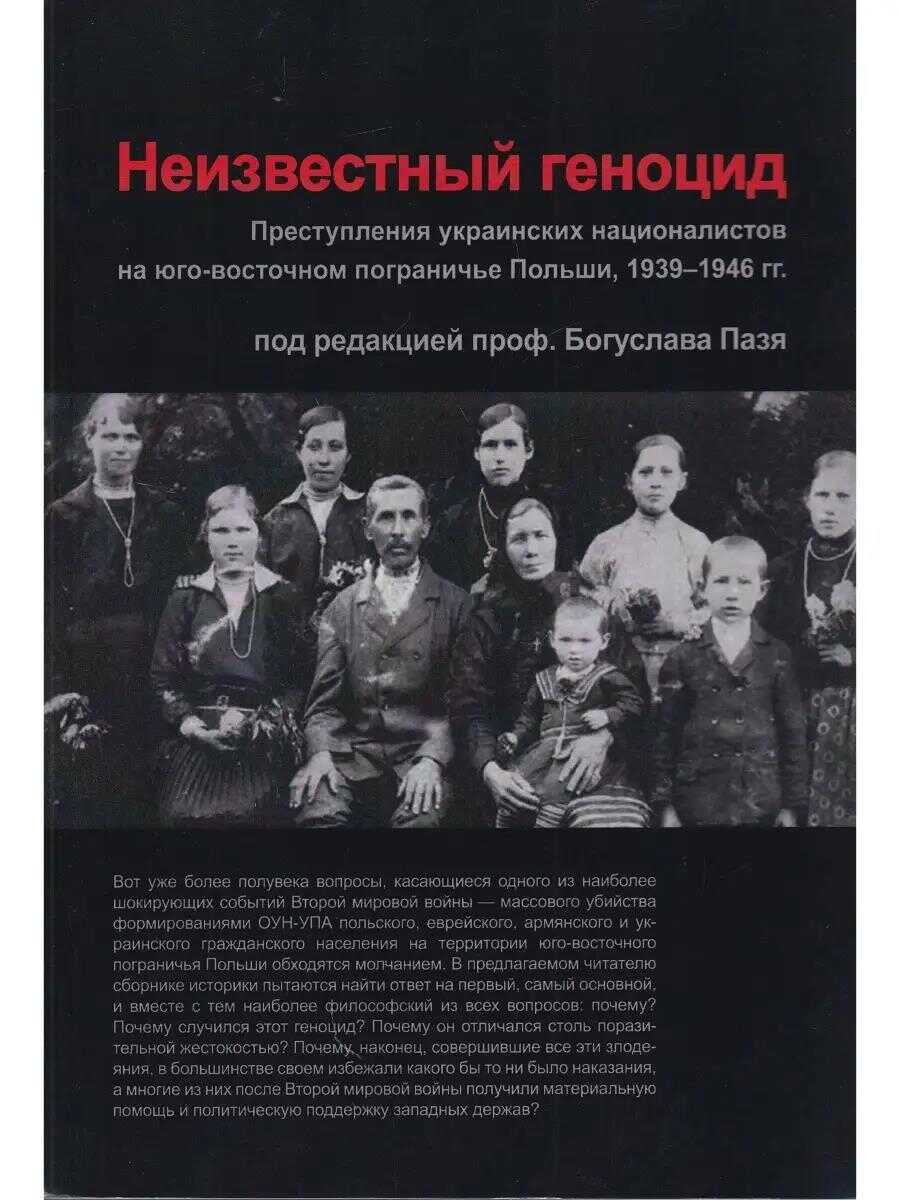

Обложка - Польская семья Ясенчуков из Воли Островецкой (ныне несуществующее село, Любомльский р-н, Волынская обл.), фото межвоенного периода. Все они погибли в 1943 г. www.polradio.pl

Сравнение репрезентаций вещи с самой вещью, а также сравнение различных репрезентаций одной и той же вещи между собой, также теряет здесь какой-либо смысл. Нет смысла говорить о правде, ибо нет смысла ни говорить о соответствии вещи с репрезентацией, ни, тем более, о соответствии разных видов репрезентаций одной и той же вещи, поскольку их коррелят (т. е. вещь как предмет репрезентаций) сам есть репрезентация чего-то иного, что с самого начала неизвестно.

В то же время, добавляют они, то, каким образом определенная вещь представлена в сознании, каждый раз является делом индивидуальной и, таким образом, субъективной, перцепции восприятия определенных предметов познания, которые подвергаются влияниям различных внутренних и внешних детерминантов. В связи с этим, одна и та же вещь может быть различным образом представлена при познании в сознании разных субъектов.

2.3. Представление versus репрезентацияПомимо радикальной критики сторонниками репрезентацио-низма, реализованной с перспективы эмпирически-прагматической эпистемологии постмодернистами (Р. Рорти), постмодернисты-историки сохранили язык репрезентационизма в историческом дискурсе, поскольку каждый раз, как им приходится называть объект исторического познания, они пользуются термином «репрезентация». При этом необходимо указать на специфику английского и французского языков, в которых употребляется термин representation, являющийся эквивалентом латинского repraesentatio[49]. Этот последний, однако, может означать:

— определенную знаковую или образную форму репрезентации, например, в виде названия «Варшава» или образа «портрета», представленная которыми форма репрезентации интенционально отсылает нас к действительности за пределами этой формы — соответственно к конкретному городу или лицу, изображенному на портрете;

— ментально-психологическую структуру в форме представления (Vorstellung) чего-либо. В случае представления, его объект, так, как представлял эту проблему Казимеж Твардовский, в т. ч. в работе «К учению о содержании и предмете представлений» (Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen)[50], может находиться в плоскости:

a) презентации источника (originдre Gegebenheit), как своеобразного явления «собственной персоной» (in praesentia esse, нем. Selbstgebung), в виде предметного присутствия. Такая ситуация возникает в случае любого ощущения чувствами произвольного предмета. Подобный акт ощущения (замечания) происходит в то самое время, в котором дан воспринимаемый предмет, и ему сопутствует экзистенциальное суждение о наблюдаемом предмете (p) типа: «p существует». В этом случае присутствующий объект познается в его непосредственной форме, как источник. В английском языке она передается термином presentation; в свою очередь, предмет представления, соответственно, object ofpresentation[51].

b) вторичной репрезентации познания (repraesentatio), например, в воображении. В этот момент предметным коррелятом акта является не непосредственно данная вещь, но определенная форма ее репрезентации в виде воображения, понятия, идеи и т. д.

Однако, как представляется, такими постмодернистами, как Франк Анкерсмит, термин «репрезентация» понимается исключительно как вторичная эпистемически репрезентация повторного (re-) присутствия (praesentia) чего-то, что само по себе не представлено как источник «собственной персоной» (presentialiter). Фактически, он нигде не изложил систематическим образом эпистемологической характеристики этой категории, кроме многочис-ленных[52], но расплывчатых фраз, в которых этот термин им употребляется. При взгляде на обширную литературу, касающуюся статуса представления-репрезентации от Твардовского до поздних работ Гуссерля, даже не считая позднейшей аналитической традиции, понимание проблемы репрезентации Ф. Анкерсмитом поражает отсутствием профессионализма и настоящего, подлинного инструментария и мастерства, что достаточно характерно также и для других представителей постмодернизма. Парадоксально: этот «философ истории» в вопросах используемой терминологии представляет радикально антиисторическую позицию и производит впечатление, как будто он первый рассматривает проблему репрезентации познания (отсутствуют какие бы то ни было отсылки к уже существовавшим до того определениям по этому вопросу). В замешательство должны привести любого историка философии прежде всего его попытки обосновать теорию нарративизма в крайне рационалистической метафизике Лейбница, а в особенности его абсурдный тезис, что этот великий уроженец Ганновера был философом-нарративистом[53].

2.4. «Репрезентация» вместо оригинала и экспонатаНесмотря на провозглашаемые постмодернистами нелепости, их концепции в нашей стране чрезвычайно влиятельны. Этому благоприятствует печально низкий уровень знаний в области эпистемологии и вообще философии среди гуманитариев. О том же, насколько влиятельны идеи Ф. Анкерсмита et consortes в нашей историографии, может свидетельствовать факт, что именно под непосредственным их влиянием и по причине доминирования английского языка, на котором совершается передача их идей в польскую историографию, исторические экспонаты в музеях с недавних пор то и дело называются «историческими репрезентациями». Это дает довольно нелепый с эпистемологической точки зрения эффект: даже музейные оригиналы становятся репрезентациями, хотя еще недавно они точно назывались «экспонатами», от лат. ехропо, что дословно значит «выставляю, выкладываю, указываю». Смысл подобной операции поясняет Анна Зембиньская-Витек:

«Сущностью публичной исторической репрезентации является определенная стратегия по интерпретации, необходимая для создания определенного видения прошлого и остающаяся результатом компромисса, достигнутого между тремя участвующими в предприятии субъектами. Настоящий творец (историк, создатель экспозиции, дизайнер) должен принимать во внимание с одной стороны, требования спонсора — частного или государственного фактора, вкладывающего деньги, а с другой стороны, потребности публики и запланированных клиентов»[54].

Как кажется, любые комментарии данной интерпретации излишни, за исключением констатации, что поставленный диагноз великолепно сочетается с главными положениями постмодернистской историографии и с предложенной Каролой Дитце онтологией создаваемого постмодернистскими дизайнерами исторического «события» (event), в отличие от объективного открытого и существовавшего до нас исторического происшествия-факта (occurrence). В польском языке очень хорошим эквивалентом постмодернистского «события», отнесенным к сфере текущей информационной политики, служит известный из публицистики термин «факт печати»[55].

Онтологический статус постмодернистско-исторического «события» и «факта печати» практически одинаков: фиктивное бытие (ens fictum). В свою очередь, будучи рассмотрены с перспективы философии и морали, они оба точно так же являются ложью, поскольку в своей структуре содержат все существенные компоненты лжи: интенцию введения в заблуждение (intentio fallendi) адресата высказывания, отрицание известной лжецу объективной действительности, языковой фактор знака (письмо, речь, выражение лица и т. д.), и фактор (свободной) воли[56].

2.5. Постмодернистское толкование «объективности»Заодно изменился и смысл слова «объективный»[57]. До сих пор эту черту приписывали нашему познанию. Оно перестало касаться качеств и способа представления распознаваемой вещи, познанию которой сопутствовала детерминированная этой вещью действительность (evidentia obiectiva). С тех пор объективность была сокращена до фрагмента представления этой вещи, переживаемого единичным субъектом. А точнее, содержанием данного представления, которое

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут