Читать книгу - "Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова - Александра Залевская"

Аннотация к книге "Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова - Александра Залевская", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Уточню, что мои представления о механизме глубинной предикации опираются на трактовку специфики замыкания динамических временных связей в умственной деятельности человека, предложенную в работе [Бойко 1976].

Взаимодействие принципа опоры на признаки и топов, через механизм глубинной предикации направляющих навигацию по мультимодальному гипертексту, можно, как мне представляется, считать одной из универсальных особенностей естественного семиозиса. Фокусирование на роли топов как «познавательных практик» отвечает тенденциям развития мировой науки о познавательных процессах человека.

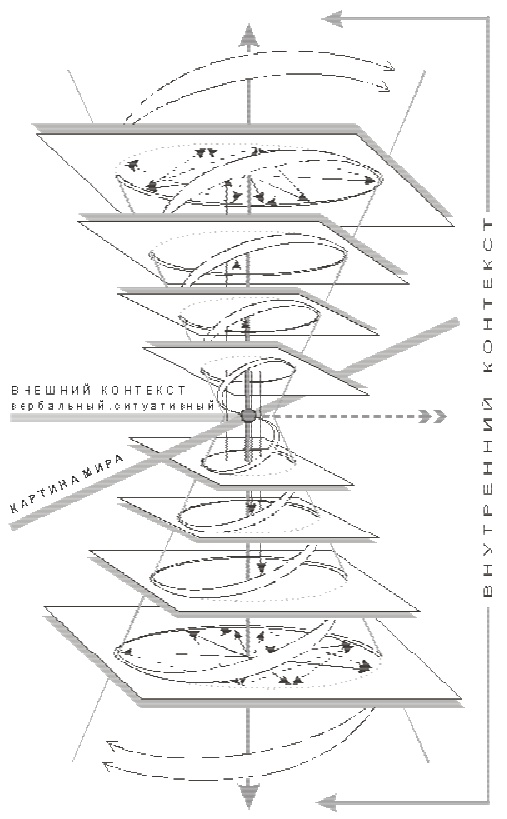

Один из моментов актуализации множественных связей в сети отображается спиралевидной моделью идентификации слова и понимания текста, вербально описанной мною в 1988 г., представленной в виде рисунка в 1999 г.[400]и приведённой здесь на рис. 4.4.

На этом рисунке требуется замена обозначения «картина мира» на «образ мира», ибо за это время произошло размежевание терминов «языковая картина мира» и «образ мира как достояние индивида», что согласуется с признанием специфики коллективного знания, зарегистрированного в словарях и грамматиках того или иного языка, и индивидуального знанияпереживания, выполняющего функцию внутреннего контекста в процессах познания и общения.

Эта схема помогает:

1. акцентировать преломление всего, что входит в сферу деятельности субъекта, через имеющийся у него образ мира;

2. показать постоянное взаимодействие факторов внешнего (разделяемого с другими) и внутреннего (личностного) контекста;

3. отобразить взаимосвязь опоры на прошлый опыт и прогнозирования последующего развития ситуации (по линиям языковых и энциклопедических знаний, вероятных/ невозможных следствий из тех и других);

4. указать на возможность различной «глубины» раскрутки гипотетической спирали, достаточной для решения некоторой задачи, например, для достижения консенсуса при общении через выход на уровень «достаточного семиозиса»);

5. подчеркнуть (посредством изображения ряда горизонтальных плоскостей – условных «срезов» того или иного этапа рассматриваемого процесса) наличие множественных вероятных связей на любом уровне глубины процесса идентификации слова (см. стрелки на примерах таких плоскостей).

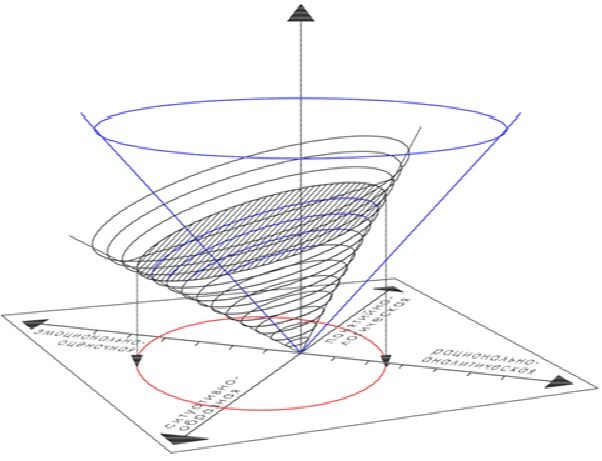

То, в какой мере (до какого уровня «глубины») требуется актуализация лежащих за словом знаний и переживаний (т.е. раскручивается постулируемая мною спираль идентификации слова и понимания текста), определяется конкретной ситуацией естественного семиозиса (это же, кстати, наблюдается и при использовании комплекса экспериментальных процедур, именуемого мною психолингвистическим портретированием лексики: в зависимости от требуемого заданием уровня метаязыковой активности испытуемых всплывают весьма различающиеся глубинные контексты[401]). Эта модель была далее модифицирована моими учениками. Так, Н. И. Курганова[402]установила, что направление актуализации связей при «раскрутке спирали» у носителей разных языков и культур может быть связано с приоритетным выбором: – генеральной стратегии идентификации слова (рационально-аналитической или эмоциональнооценочной); – уровней осмысления информации (ситуативнообразного и понятийно-логического).

Рис. 4.4. Спиралевидная модель идентификации слова и понимания текста

На этой основе Кургановой разработана процессуальная модель выхода на образ мира (см. рис. 4.5), уточняющая возможную вариативность «угла» раскрутки спирали на любом «срезе» моей спиралевидной модели в зависимости от лингвокультурных предпочтений. Эта модель разработана по итогам анализа экспериментальных материалов, полученных от носителей русского языка (Россия) и французского языка (Франция), и отвечает разработанной автором идее единого смыслового поля (см. выше 3.1.2.Ж).

Рис. 4.5. Процессуальная модель выхода на образ мира

Взаимопонимание при общении достигается за счёт «выхода» (через посредство социально принятого значения слова) на живой мультимодальный гипертекст, обеспечивающий целостность образа мира при учёте (на разных уровнях осознаваемости) множественных выводных знаний и переживаний, увязываемых посредством опоры на эмоционально-оценочно маркированные признаки и признаки признаков тех или иных сущностей (объектов, действий, состояний, качеств и т.д.). В тот или иной момент времени любая из таких опор может оказаться актуальной для личности, выступая в функции своеобразного «тэга» для актуализации определённого направления пути поиска в многомерной сети связей. Именно такая возможность лежит в основе эвристического поиска и формирования эффекта эмерджентности.

Особую роль в процессах познания и общения играют стратегии идентификации воспринимаемого «для себя» и включения во внутренний контекст предшествующего опыта при взаимодействии топов как смысловых инвариантов высказываний (продуктов максимальной компрессии смысла).

В ходе филогенеза необходимость кооперации людей для их выживания стимулировала формирование специфического инструмента, опосредующего взаимопонимание с опорой на имеющийся опыт познания окружающего мира. Роль такого инструмента – своеобразного интерфейса между человеком и социумом – стало выполнять значение слова, обращённое одной своей ипостасью к культуре, а другой – к личности, что обеспечивает успешность естественного семиозиса. То, что при этом функционирует в социуме, обычно описывается дефинициями в разного рода словарях, справочниках, энциклопедиях. Интерфейсная теория слова фокусируется на значении живого слова и ставит вопрос: что там – за словом – у пользующегося языком человека?

Для ответа на этот вопрос необходимо исходить из признания двойной онтологии и двойной жизни значения слова, что требует интегративного подхода к значению живого слова с фокусированием на постоянном взаимодействии тела и разума, на эмоциональном оценивании всего воспринимаемого по социальным и/или личностным «меркам», на пережитых или воображаемых (вероятных) ситуациях, на цепочках выводных знаний разных видов, и т.д. Такой подход лежит в основе интерфейсной теории слова, позволяющей акцентировать следующие важные положения.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн