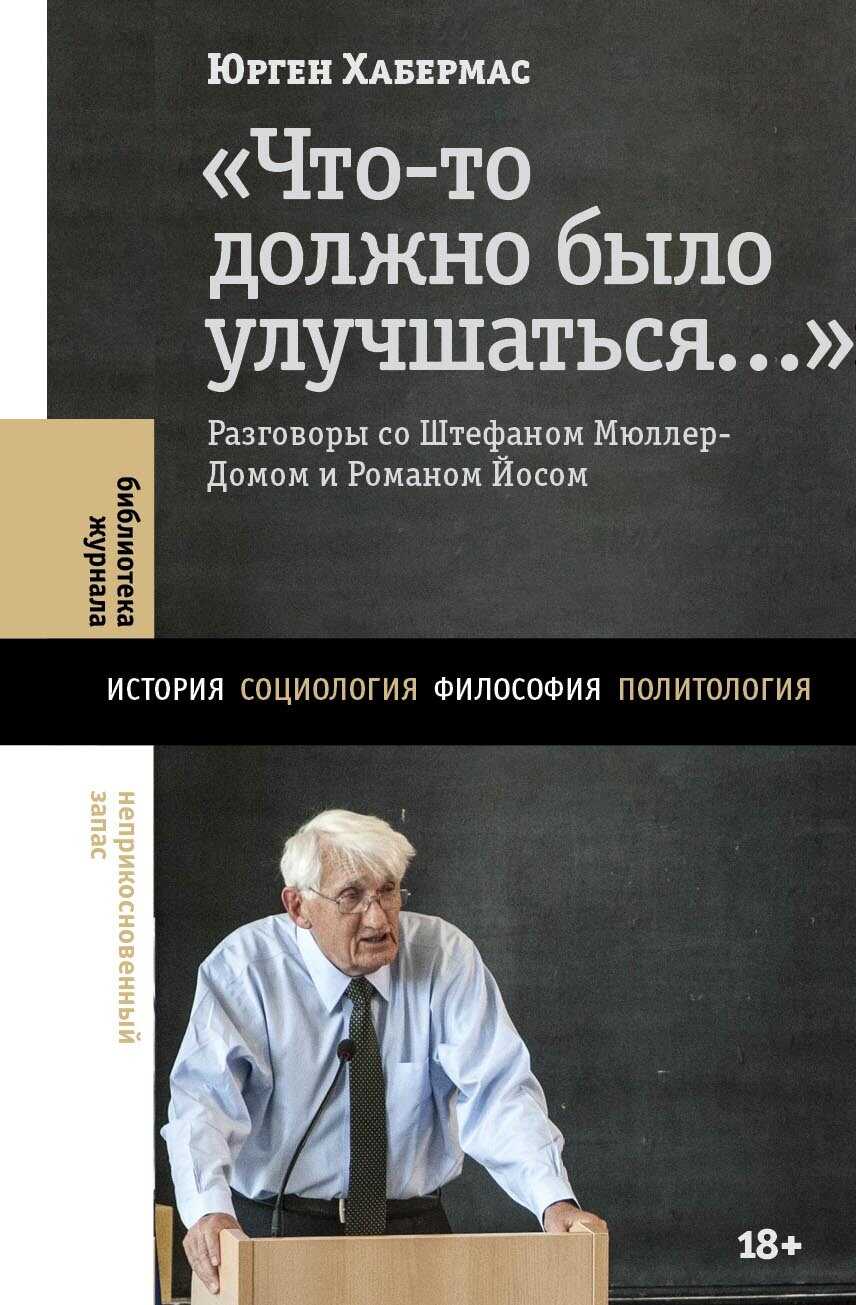

Читать книгу - "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас"

Аннотация к книге "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

В этой книге, построенной на интервью, крупнейший современный немецкий философ и социолог Юрген Хабермас рассказывает об истоках своего философского проекта, обстоятельствах, в которых он формировался, и об изменениях, которые претерпел в последующие десятилетия. Оглядываясь на ключевые этапы своего интеллектуального пути, Ю. Хабермас размышляет о судьбе послевоенного поколения и его месте в истории философии, о знаковых встречах с интеллектуальными наставниками, исторических событиях и эволюции своих политических убеждений. Рассказ философа погружает читателя в развернутую сеть интеллектуальных связей, охватывающую значительную часть истории мысли XX века и современности. Лейтмотивом всего повествования становится главная задача философии Ю. Хабермаса – обосновать доверие к разуму и обязанность пользоваться им.

В сущности, я предвидел то возражение, о котором вы сейчас говорите, и уже разъяснил свой подход в самой книге. Более того, я вообще полагаю, что западная традиция вполне справедливо была изнутри раскритикована самими западными мыслителями: в эпоху своего империалистического господства Запад слепо утверждал всеобщность рациональных оснований, не задумываясь ни о своеобразии иных культур, ни, во многих случаях, о своих собственных критериях, в высшей степени специфичных. Склоки, как правило, начинаются в таких случаях не по поводу самих прав человека или их притязаний на всеобщность, а скорее из‑за того, что за общим обоснованием часто скрываются чьи-то узкие интересы. Бывало, что разговорами о правах человека лишь подкрепляли наихудшие формы варварства. В постколониальных исследованиях новой волны эта темная сторона западного господства продемонстрирована в полной мере и без прикрас. После такого разоблачения нужно крайне осторожно подходить к любой попытке удерживать и сохранять универсалистское ядро критики разума, прошедшей уже через историзм, деконструкцию и постколониальную критику. Я, допустим, пройдя по западному историко-философскому пути, все свои систематические выводы изложил с оглядкой на возможные корректуры, которые – не исключаю – в рамках подлинно мультикультурного дискурса окажутся совершенно необходимыми[14].

Не могли бы Вы рассказать об этом чуть подробнее?

В той концепции мультикультурного общества, которую я принимаю за основу, в расчет обязательно принимается сила культурного влияния: великие метафизические системы и мировые религии именно так оставляют глубокие следы в своих культурах. Сам я имел возможность с достаточным вниманием проследить только западный след в симбиозе двух этих картин мира; объяснение вполне тривиальное: для рассмотрения иных культур мне не хватило бы языковой компетенции, да и в целом исторических и философских познаний. Так что итоги в своей генеалогии постметафизической мысли я намеренно подводил с оговоркой, указывая на необходимость продолжать мультикультурный диалог о пришедших с Запада концепциях разума и рациональной свободы[15]. Это постулат методического характера, но само предложение, конечно, надуманное. Вместо прямого мультикультурного диалога о разуме уже достаточно давно ведутся дискуссии, в рамках которых те же вопросы рассматривают с принципиально иных точек зрения. Допустим, более двух десятилетий назад я побывал в Иране (на тот момент еще более или менее открытом), где мне довелось услышать о публичной дискуссии между двумя муллами: один из них, более ортодоксальный, предлагал буквальное истолкование Корана, а второй, принадлежащий, очевидно, к более либеральной фракции, настаивал на герменевтическом прочтении. Если эта вторая фракция возьмет верх, то с просвещенным прочтением Корана мусульманская традиция, скорее всего, тоже (как христианская) будет вполне сопоставима с постметафизическим пониманием разума.

А сможет ли рефлексивная теория модерна, стоящая на понятии о коммуникативном разуме, увязать постколониальные, незападные традиции и линии памяти?

Эти устоявшиеся традиции не нуждаются в том, чтобы приводить их к общему знаменателю или каким-то образом «увязывать», пока в межкультурном сообщении речь идет о взаимном политическом признании общих и центральных понятий практического разума: понятий свободы и справедливости. Вопрос скорее в том, складывается ли (или сложилось ли уже) – как было в случае христианских конфессий – современное толкование этих классических картин мира, не только сопоставимое с абстрактной сердцевиной постметафизических представлений о разуме и свободе, но еще и способное утверждать рациональную свободу (как центральное понятие) изнутри, в перспективе самих этих картин мира. На Западе такая реструктуризация веры и христианской картины мира окончательно оформилась в ходе общественной модернизации, и в первую очередь – с практическим сложением демократических правовых государств с последующим оттеснением христианских церквей из функциональной сферы, то есть, например, из областей воспитания и науки. Притом религиозный плюрализм так же защищается конституцией, как и права институционализированной науки – высшего авторитета в спорных вопросах о мирском знании. Времени все это заняло немало: в католической церкви, например, – аж до Второго Ватиканского собора. Но, разумеется, в иных культурах схожее движение не обязательно приведет к схожим результатам. По-настоящему глубокий мультикультурный дискурс, заслуживающий своего названия, во многих отношениях, скорее всего, потребует вообще переменить нашу интерпретацию постметафизических понятий о рациональности и рациональной свободе; в этом смысле он превзойдет все постколониальные ревизии, уже затронувшие наше историческое самосознание. Я, допустим, считаю, что либертарианское понимание свободы, вновь и вновь упорно прорастающее в наших капиталистических обществах, являет собой очень характерное искажение общей системы: индивидуалистический аспект свободы акцентируется здесь за счет солидарности и соблюдения общего равенства.

Но можно задаться и другим вопросом: ориентацию на истинность и справедливость, принятую в повседневной жизни, Вы расцениваете как нечто универсальное; но не является ли это в действительности своего рода западным предубеждением?

Я замечаю, что контекстуалистские фоновые допущения сегодня очень распространились у многих историков, и особенно в рамках postcolonial studies. Но в немецкой философии еще в начале XX века уже ставилась структурно очень схожая «проблема историзма», вокруг которой было сломано немало копий. Многие пытались тогда преодолеть все трудности через типологию мировоззрений. В последней трети XX века опять начались те же дебаты, теперь уже запущенные деконструктивистами; на философском уровне, с более острыми аргументами, споры велись о структурах рациональности. Поучаствовать в этих прениях успели выдающиеся умы того времени: Дэвидсон, Даммит, Патнэм и Рорти, Фуко, Деррида и Рикёр, Тэйлор, Гадамер и Апель[16]. Я тоже внес свою лепту, и мне до сих представляется, что в какой-то степени – несмотря на все разногласия – тогдашняя дискуссия действительно помогла прояснить вопрос об универсалистском притязании разума.

Во всяком случае, никаких существенных новых доводов я с тех пор так и не встретил. Как мне представляется, герменевтические аргументы довольно сильны, и они опровергают контекстуалистское допущение о тотальностях культуры и запечатанных картинах мира, не сообщающихся между собой. Полагаю, что всякое высказывание на любом языке и в любом контексте можно перевести на любой другой язык и перенести в любой другой контекст. Кроме того, любое языковое высказывание внутренне связано – через контекст оснований – с другими языковыми высказываниями, так что всякая коммуникация происходит в некоем пространстве оснований. Пока основания логическим образом сопряжены, пространство остается универсальным, а значит – в принципе доступным для всех языков. А если учесть, что культуры образованы через язык, то и они оказываются открыты друг другу в плоскости оснований. Взаимно переводимые языки составляют собой ту проводящую среду, в которой субъекты, принадлежащие даже к резко различающимся культурам, могут дискурсивным (по существу своему) образом объясняться друг с другом, соотносясь с одними и теми же предметами; есть, по крайней мере, какая-то вероятность, что они успешно сойдутся в своих изначально спорных притязаниях на значимость. Принятие концепции свободы (о ней спорят даже в рамках самой западной философии) – это совсем другое дело; у Канта свобода увязывается с разумом или рациональным обоснованием норм через универсалистское понятие о справедливости. Потому я, например, говорю о «рациональной свободе». Такое представление о свободе возникает и исчезает вместе со следующим вопросом: сохраняем ли мы в постметафизических условиях когнитивный характер понятия о справедливости (как было во всех картинах мира из Осевого времени) – или же мы в эмпирическом духе возводим это понятие к чувствам, интересам или решениям, тем самым его релятивизируя. Вопрос этот, однако же, не ставится между религиями, картинами мира и культурами с их собственным представлением о справедливости: нет, поднимается он только в пределах постметафизической мысли – причем мы с Апелем на него уже ответили, разработав дискурсивную теорию

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут