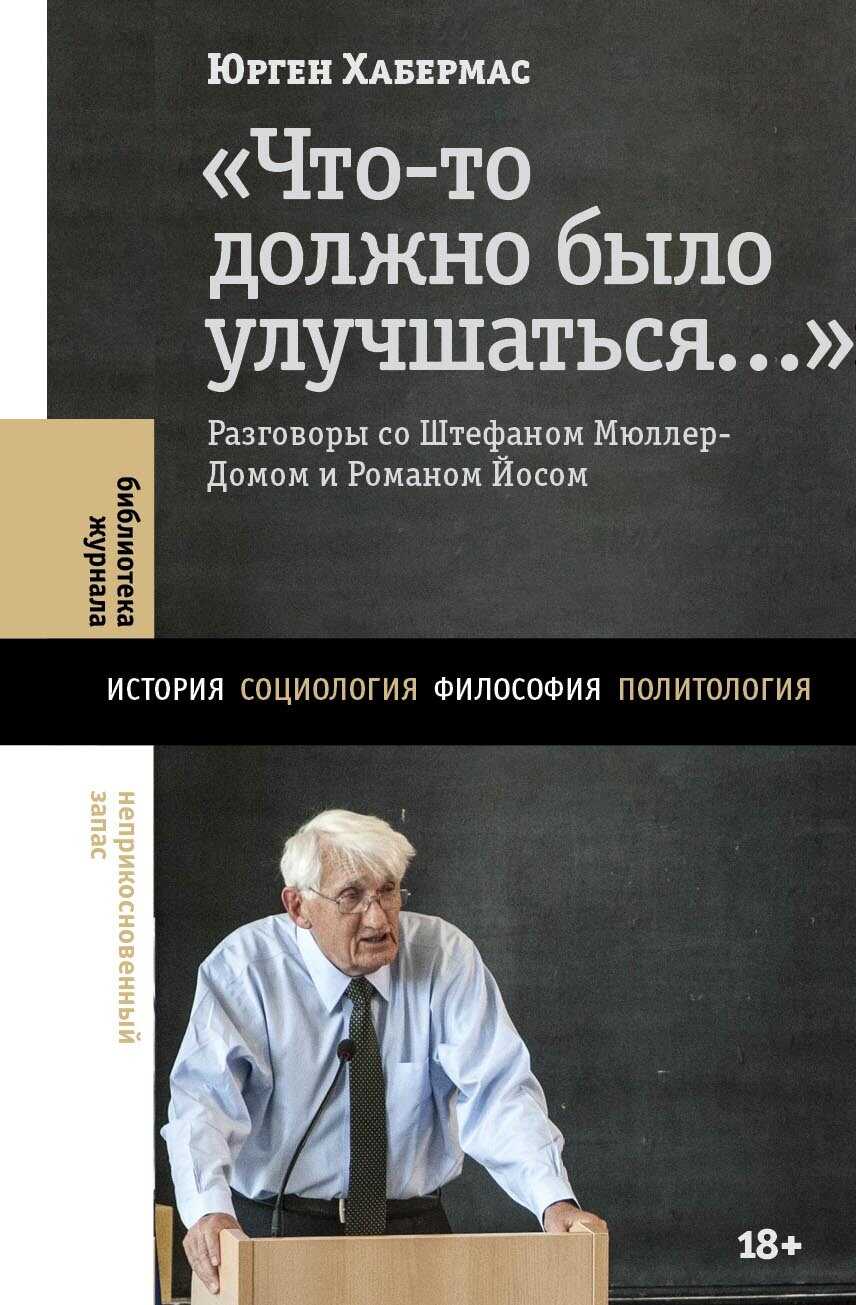

Читать книгу - "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас"

Аннотация к книге "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

В этой книге, построенной на интервью, крупнейший современный немецкий философ и социолог Юрген Хабермас рассказывает об истоках своего философского проекта, обстоятельствах, в которых он формировался, и об изменениях, которые претерпел в последующие десятилетия. Оглядываясь на ключевые этапы своего интеллектуального пути, Ю. Хабермас размышляет о судьбе послевоенного поколения и его месте в истории философии, о знаковых встречах с интеллектуальными наставниками, исторических событиях и эволюции своих политических убеждений. Рассказ философа погружает читателя в развернутую сеть интеллектуальных связей, охватывающую значительную часть истории мысли XX века и современности. Лейтмотивом всего повествования становится главная задача философии Ю. Хабермаса – обосновать доверие к разуму и обязанность пользоваться им.

Еще нас очень интересует, как Вы теперь оцениваете свое толкование Канта, Гегеля и Маркса. Изменилось ли что-нибудь в ходе многократного перечитывания? Можно ли сказать, что поначалу Вы двигались достаточно близко к тексту и лишь затем, постепенно, подступали в своей работе к открытым (на Ваш взгляд) проблемам, чтобы в конечном счете выдвинуть свои предложения и истолкования?

Да, вы описываете процесс вполне точно, насколько я сам себя понимаю.

Или же Вы заранее опираетесь на какие-то определенные предзаданные вопросы?

В целом нет: тексты ведь сопротивляются чтению, и философские тексты – в особенности. Помню, в каком я был отчаянии, когда в боннские годы, еще будучи студентом, впервые попытался читать «Феноменологию духа»; стоило бы мне записаться на семинар к Йоханнесу Хоффмайстеру. Без предварительной подготовки я тогда с этим чтением не справился. Потому, наверное, – одна из причин! – я и решил не отступать в те годы от Шеллинга. Скажу так: при первом чтении текста, если он не совсем уж банальный, нужно полностью открываться, если хочешь хоть что-нибудь в нем уловить, а уж тем более – понять. Это вдвойне касается философских текстов, где понятийные усилия автора раскрываются в творческой терминологии: как у Канта и Гегеля, как у Хайдеггера в «Бытии и времени», как у Адорно в «Негативной диалектике». Вы упомянули Канта, Гегеля и Маркса: трех авторов, которых я систематически изучал и у которых многому научился. Но в какой-то момент подступаешь к текстам с уже заранее сложившимися предварительными вопросами. Начинаешь спорить. Читая философские тексты, я, конечно, всегда понимал заранее одну вещь: что автор стремится к познанию; у некоторых, однако же, историческое любопытство перевешивает, а систематический интерес отступает. Если же при критическом перечитывании классиков сильнее оказывается объективный интерес, то возникает весьма примечательная конкуренция между двумя устремлениями: с одной стороны – более глубокое погружение в текст, лучшее его понимание; с другой – встраивание решений, вынесенных из текста, в постоянно наличествующий контекст собственных представлений об истине.

Всегда есть очевидная опасность: читатель может ассимилировать классические тексты по своему усмотрению. Но возрастает ли эта опасность вместе с объемом вновь почерпнутых знаний? Здесь, пожалуй, речь тоже может идти только о возрастании герменевтического риска, который, впрочем, и так неизменно присутствует при всяком усвоении текста с притязанием на истинность. Никогда, ни в каком случае мы не можем просто отбросить горизонты своего предпонимания, не можем, так сказать, от них отступиться. Объективация интерпретаций требует, конечно, рефлексивной дистанции от предпонимания, однако сама рефлексия, как показал Гадамер, во многом идет изнутри, то есть, опять же, от наших личных горизонтов мышления.

А к каким выводам подталкивает подобная апроприация текстов?

Вы имеете в виду: что я сумел узнать, пока занимался генеалогией постметафизического мышления?

Да, именно. Каким был Ваш собственный процесс обучения?

Занимала меня в первую очередь великая линия исторического наследования, породившая в том числе и постметафизическую мысль; речь идет о той традиции, которая стремилась подкрепить две ключевые концепции, достаточно сильные и достаточно слабые одновременно: концепции разума и рациональной свободы. Достаточно сильные, чтобы неизменно возвращать философию к ее традиционной роли: к роли помощницы в миропонимании и самосознании человека внутри тех или иных исторических обстоятельств. И достаточно слабые, чтобы всегда зависеть от теперешнего уровня знаний о мире: сегодня в целом считается, что такое знание обязательно должно подкрепляться наукой. Эта великая историческая линия, через разветвление Юм – Кант, ведет к симметричному расщеплению дискурса между тремя философскими партиями, причем каждая сторона, оглядывая достижения двух других, имела возможность точнее и полнее осмысливать дискурс в целом: я имею в виду обмен критическими аргументами между Кантом и Гегелем, а также спор младогегельянцев (в самом широком смысле) с Кантом и Гегелем одновременно. Если упорядочить весь аргументационный массив – очень богатый, но и очень путаный, – который привлекали участники тех дискуссий, то, после лингвистического поворота, можно выделить два систематических аспекта: с одной стороны – взаимодействие морали и этики, а с другой – взаимодействие субъективного и объективного духа; так складывается детрансцендентализированное понимание разума и одновременно сохраняется универсалистское ядро самого понятия о разуме. Разум «детрансцендентализирован» в той мере, в какой он оперирует случайными предпосылками и оставляет исторические следы: такие, как нравственный прогресс человеческих свобод, приведенных к правовой институционализации, а также прогресс науки и техники. Разум коммуникативно социализированных субъектов может только оставлять следы. Это не длань господня, протянутая сквозь историю, а факты случайно достигнутого прогресса; соответственно, достижения человеческого разума легко могут быть извращены – можно даже сказать, что вместе с ними возрастает и опасность регресса. Но об этом мы с вами уже говорили.

Удалось ли Вам в ходе работы над генеалогией по-новому взглянуть на еще какие-то философские проблемы – или, может быть, даже их разрешить?

Одну из таких проблем мы с вами успели обсудить: имею в виду необходимость разделять неассерторические притязания на значимость (когда они подвергаются критическому рассмотрению) от их же исходных жизненно-исторических контекстов (где эти притязания в известной степени коренятся) и из жизненного мира вводить их в дискурс[10]. Нормы и ценностные ориентации, произведения искусства и чудеса природы «приравниваются» в своей значимости к истинности высказывания: вот ключ к прояснению всего когнитивного содержания сопутствующих дискурсов – нравственного и юридического, этического и эстетического. Кроме того, в постскриптуме я постарался добиться ясности еще по одному вопросу: что можно считать «прогрессом» в области морали и права[11]. А проанализировав вклад Вильгельма фон Гумбольдта в лингвистический поворот, я впервые сумел четко сформулировать целый ряд познавательно-теоретических предпосылок для нравственной когниции. Эта последняя многое черпает из эпистемического потенциала самого того опыта, который мы приобретаем, участвуя в интеракциях без объективирующих установок.

Наше эмпирическое знание держится в целом на тех данных, которые получены в перспективе наблюдателя, от третьего лица. А например, психология, со своей стороны, всегда опиралась на эксклюзивные и оттого напрямую не доказуемые опытные высказывания первого лица, говорящего «я». Нравственное суждение, однако, работает совершенно иначе и запускается с диссонирующим опытом, приходящим от соучастия в нормативно упорядоченных интеракциях: когда кто-нибудь не удовлетворяет установленным или привычным поведенческим ожиданиям и таким образом навлекает на себя нормативные упреки. За этим следует дискуссия о правоте, в ходе которой противные стороны могут ссылаться на опыт, полученный ими перформативно, в ходе самой интеракции, а конкретно – через контрпозицию первого и второго лица. Но подобный ход интеракции прерывается через саму природу нравственного диспута: участникам приходится объективировать свое отношение ко вновь полученному перформативному опыту. В спорах о нормативном поведении подобный образ, соответственно, овеществляется в перспективе третьего лица и так делается доступным для дискурсивных переговоров. В свете интерсубъективно признанных норм объективированное таким образом поведение может быть в конечном счете осуждено или оправдано, но только в беспристрастной перспективе первого лица множественного числа, через включительное «мы», подразумевающее уже не только участников конфликта, а неких «всех»; поведение классифицируется и оценивается как отклоняющееся от нормы или норме соответствующее. Для теории познания главное здесь – это выход когнитивного потенциала из перспективы третьего лица. Свое нормативное знание (в широчайшем смысле) мы черпаем из

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут