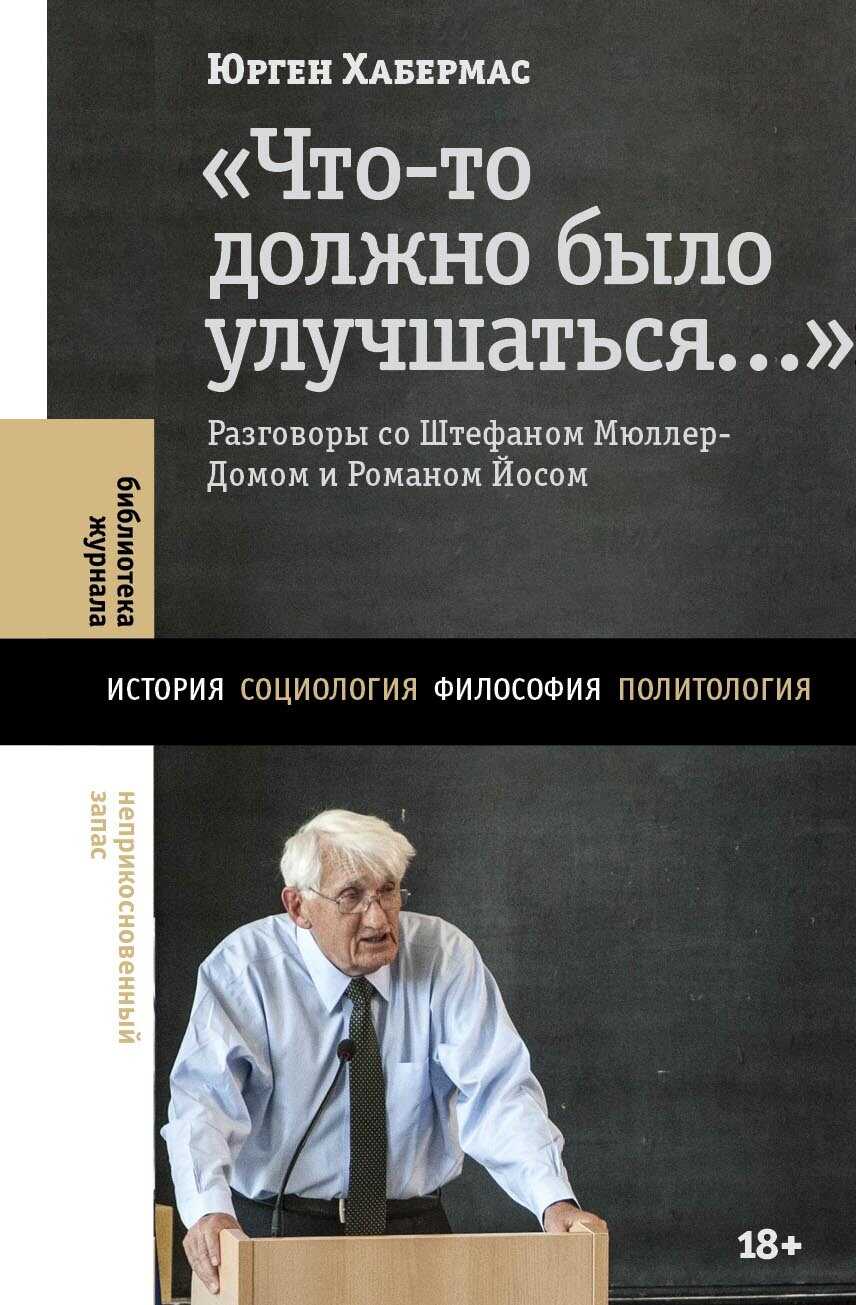

Читать книгу - "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас"

Аннотация к книге "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

В этой книге, построенной на интервью, крупнейший современный немецкий философ и социолог Юрген Хабермас рассказывает об истоках своего философского проекта, обстоятельствах, в которых он формировался, и об изменениях, которые претерпел в последующие десятилетия. Оглядываясь на ключевые этапы своего интеллектуального пути, Ю. Хабермас размышляет о судьбе послевоенного поколения и его месте в истории философии, о знаковых встречах с интеллектуальными наставниками, исторических событиях и эволюции своих политических убеждений. Рассказ философа погружает читателя в развернутую сеть интеллектуальных связей, охватывающую значительную часть истории мысли XX века и современности. Лейтмотивом всего повествования становится главная задача философии Ю. Хабермаса – обосновать доверие к разуму и обязанность пользоваться им.

Но возвращаюсь к теме. Если мой старческий пессимизм в чем-то все же себя оправдает, – очень надеюсь, что этого не случится, – то в рамках своих фоновых убеждений я останусь с одним вопросом, чисто спекулятивным по своему характеру: может ли так случиться, – лучше всего без войны, – что Китай, в своем все ускоряющемся восхождении, придет когда-нибудь (причем своевременно, отталкиваясь от своей древней, великой и разнообразной культуры) к выводу, что мировой порядок, основанный на правах человека, так до конца и не устроенный на пришедшем в упадок Западе, представляет собой разумное политическое достижение (притом открытое, конечно, к новым интерпретациям и нуждающееся в дополнительном развитии), принадлежащее, по сути своей, всему человечеству? Лишь бы только риторика прав человека не обратилась к тому времени чистой идеологией в устах самодовольного и воинственного Запада.

От политического отступления давайте вернемся к Вашему труду и немного иначе на него взглянем. В предисловии к «Тоже истории философии» Вы пишете, что Вас занимает вопрос о том, «на что еще может и должна быть способна философия» – причем философия здесь понимается в чисто профессиональном и полностью секулярном смысле. И все же Вы исследуете этот вопрос в рамках дискуссии о вере и знании. Почему так?

Я старался продемонстрировать, что современная философия – даже когда изнутри она осмысливается как секуляризованная и постметафизическая, даже когда на человека она не смотрит уже как на центр Вселенной – не должна отказываться от традиционных вопросов о миро- и самопонимании, от их серьезной проработки в новых условиях. Даже та философия, что стремится не отставать от научных достижений, может функционировать в научном поле, но при этом не должна осознавать себя как науку в сциентистском понимании, поскольку иначе просвещенное человеческое самосознание будет узко и ошибочно истолковываться в ней как научное, объективирующее самоописание. Это, конечно, per se еще не влечет за собой дискуссию о вере и знании. Я подступил к этой теме скорее оттого, что в профессиональном самовосприятии ее очень часто недооценивают. На Западе – как минимум со времен закрытия платоновской Академии – философия около тысячи лет развивалась под эгидой христианской церкви. У этого факта были свои последствия, о которых я постарался напомнить.

Это вроде бы не вызывает вопросов, но многие все равно были удивлены, что именно такой работе Вы посвятили более десяти лет. Пусть даже, как Вы пишете в предисловии, Вас всегда занимало чтение философских трудов из самых разных исторических периодов, история философии все-таки как будто не слишком Вас до сих пор интересовала. Почему она заинтересовала Вас сейчас? И почему в таких объемах?

Приступая к работе, я еще не смог бы ответить на такой вопрос. Но когда я оглядываюсь на уже упомянутый пятитомник «Философских текстов», который к моему восьмидесятилетию предложила издать Ева Гильмер и с подготовкой которого мне очень помог Лутц Вингерт, то сразу понимаю: вот почему я взялся тогда за историко-философские темы. Пятый том показался мне совершенно неудовлетворительным. Тома с первого по четвертый составить было сравнительно легко: туда вошли статьи, которые я писал с начала семидесятых, распределенные по темам – теоретико-лингвистические основания социологической науки, теория рациональности и теория языка, этика дискурса и политическая теория. Сам круг тем я исследовал вполне систематично, однако отдельных монографий об этом не писал. Мне такое положение представлялось вполне естественным, и, честно признаться, сама идея о том, чтобы составить целые книги по этим вопросам, мне виделась скучноватой. На книги меня обычно мотивируют совсем другие проблемы, тоже очень сложные, однако гораздо более острые и в этом смысле более специфичные. Как бы то ни было: пятый том стал проблемой, и сейчас, после вашего вопроса, я в этом вновь убеждаюсь. Я был крайне недоволен самой подборкой и, пытаясь выйти из сложившегося затруднения, дал ей высокопарное, но ничего не значащее заглавие: «Критика разума». Открывается пятый том «Философских текстов» моей ранней статьей «К чему еще философия?» и завершается очерками о разграничении веры со знанием. Все это, к сожалению, – в отличие от первых четырех томов в серии, – не смогло заменить собой «ненаписанную монографию». Уже по введению можно понять, почему я приступил к работе над «Тоже историей»: общую тему рассмотреть нужно было гораздо конкретнее. Одной вещи все мы научились у Гегеля: философия естественным образом стремится и должна стремиться к широкому анализу и полному прояснению своих центральных понятий («разум», допустим, или «рациональная свобода»), но в абстрактном «приведении к понятию» они остаются пустыми и все еще требуют дополнительной разработки через изобильные контексты исторического возникновения, которые даруют всю полноту коннотаций.

А как насчет жизненно-исторических факторов – они тоже, наверное, подпитывали Ваш интерес ко взаимосвязям веры и знания, к теме сакрального, одинаково актуальной как для религиозных, так и для политических убеждений?

Здесь Вы, наверное, имеете в виду мою речь на Премии мира 14 октября 2001 года[9]. Отмечу в первую очередь, что речь эту я подготовил несколько раньше, в связи с преподавательской деятельностью в США, и касалась она Закона о защите эмбрионов, на тот момент вызывавшего много споров. Но после 11 сентября, после всеобщего потрясения из‑за террористической атаки на Соединенные Штаты, я понял, что эту тему тоже нельзя замалчивать в такой речи. Я прибыл в Нью-Йорк вскоре после удара и собственными глазами увидел, в каком смятении был весь город, да и вся страна. Меня удивило, что подобная растерянность многих подвигла на эксцентрику. А что меня по-настоящему тронуло, так это подъем религиозного чувства, захлестнувший тогда публичную сферу: во всех церквях всех конфессий, во всех религиозных общинах безостановочно шли тогда богослужения, а под открытым небом собирались гигантские толпы людей. Особенно впечатлила меня риторика тех церковнослужителей, которые сумели перенаправить дикую, захлестывающую бурю эмоций в русло солидарности; они находили правильные религиозные формулировки и вели умиротворяющие речи: так им удалось остановить антимусульманскую агрессию, в политическом плане очень опасную. Тут я и понял, что речь для Паульскирхе нужно переписать. Не стоит, однако, делать из всего этого далекоидущих выводов по части моего отношения к религии. Многие мои коллеги в молодости переживали интенсивно-религиозную фазу: у меня ничего подобного не было, однако само значение религиозных традиций для философии я видел и признавал – как минимум со времен работы над Шеллингом. Ритуальную практику – начиная где-то с «Теории коммуникативного действия» и дальше – я рассматривал как решающий фактор в истолковании социальной эволюции.

При чтении Ваших книг, и последней в том числе, часто возникает такое впечатление, будто перед глазами разворачивается «преобразующая экзегеза» традиционных теоретических представлений. Мы имеем в виду, что Вы «аранжируете» все прочитанное и подводите к определенной цели, так что под конец из классики вдруг следуют совершенно неожиданные выводы, к которым никогда не подвел бы чисто внутренний комментарий, не выходящий за пределы написанного. Готовы ли Вы согласиться с таким описанием своей работы?

«Преобразующая экзегеза» – это, по-моему, очень удачная характеристика того подхода к истории философии, который в немецких университетах изучают на примере Гегеля: всегда, правда, с оттенком историзма, предупреждающего о скрытых ловушках самой философии истории. А вот «подведение к определенной цели» – это, на

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут