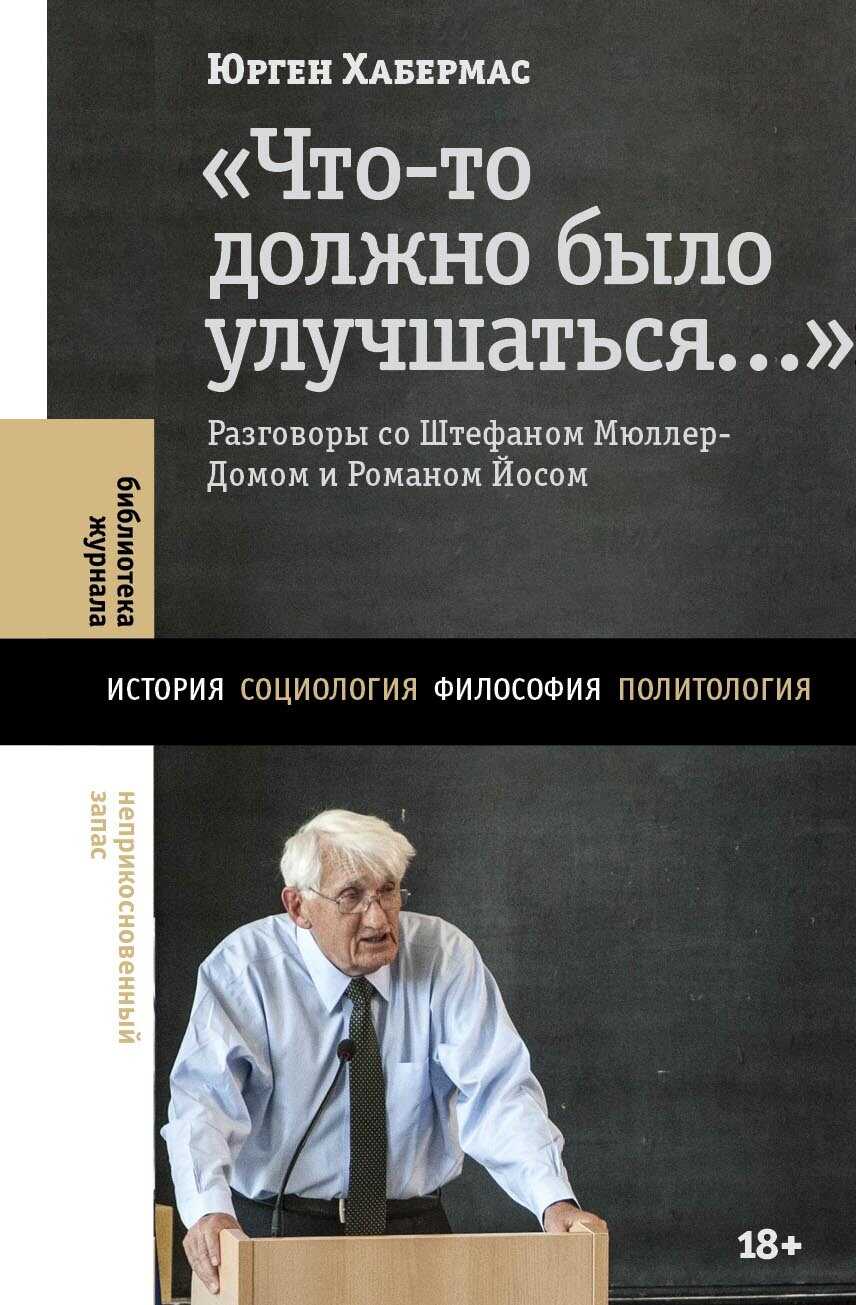

Читать книгу - "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас"

Аннотация к книге "«Что-то должно было улучшаться…». Разговоры со Штефаном Мюллер-Домом и Романом Йосом - Юрген Хабермас", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

В этой книге, построенной на интервью, крупнейший современный немецкий философ и социолог Юрген Хабермас рассказывает об истоках своего философского проекта, обстоятельствах, в которых он формировался, и об изменениях, которые претерпел в последующие десятилетия. Оглядываясь на ключевые этапы своего интеллектуального пути, Ю. Хабермас размышляет о судьбе послевоенного поколения и его месте в истории философии, о знаковых встречах с интеллектуальными наставниками, исторических событиях и эволюции своих политических убеждений. Рассказ философа погружает читателя в развернутую сеть интеллектуальных связей, охватывающую значительную часть истории мысли XX века и современности. Лейтмотивом всего повествования становится главная задача философии Ю. Хабермаса – обосновать доверие к разуму и обязанность пользоваться им.

Что влечет за собой эта перемена, подразумевающая ассимиляцию внеязыковых притязаний на значимость с притязаниями на истинность? Какое у этого практическое приложение?

Объясню, если позволите, на примере нравственных высказываний: значение притязаний на обязующую значимость, предъявляемых в нравственном высказывании, проясняется только во взаимосвязи со внедискурсивными – то есть уже существующими в жизненном мире или еще ожидающими там своего воплощения – нравственными нормами. А нравственные нормы, как и юридические, принадлежат к обширному классу социальных норм действия, восходящих к обществу или от него происходящих. Притязание на нравственную значимость вообще может быть тематически рассмотрено в дискурсивном обмене позициями только после соотнесения с подходящим модальным смыслом – «требуется, чтобы p» – социально значимой (то есть признанной адресатами) нормы. Лишь такого рода социальные (то есть существующие в обществе еще до всякого дискурсивного сомнения) нормы, пользующиеся фактическим (то есть среднестатистическим) признанием своих адресатов, наделяются статусом «значимых». Любые нормы в целом «существуют» или «наличествуют» в той лишь мере, в какой они обретают социальную значимость, то есть признаются за требования и действительно соблюдаются со стороны дееспособных субъектов: все зависит, другими словами, от исполнения этих норм на практике. Различие между «социальной значимостью» норм действия и их сомнительной (в некоторых условиях) «законной силой» потенциально может сохраняться при любых обстоятельствах и принадлежит к самому модусу существования норм как таковых – и нравственных норм в особенности, учитывая их «раздутые» поведенческие ожидания. Социальная значимость, собственно, заключается в притязании на «законную силу»: так, оказавшись под вопросом, в более или менее дискурсивной парадигме она всегда сможет устоять на убедительных основаниях. Значимость нормы зависит еще и от самой ее способности устоять, пусть даже – как это часто бывает – решающую роль в ее внедрении фактически играют властные обстоятельства. Тем самым объясняется и тот факт, что во всех известных обществах нравственные конфликты разрешаются при помощи доводов и оснований, и, самое главное, то обстоятельство, что притязания на значимость в случае их проблематизации тоже зависят от дискурсов обоснования и приложения, посредством которых притязания эти становятся доказуемыми и так уподобляются притязаниям на истинность.

Через подобную необходимость ассимиляции по отношению к притязаниям на истинность объясняются многие очевидные различия, причем не только (как можно было ожидать) в логике соответствующих дискурсов и не только в требованиях к их ожидаемым результатам. Дело скорее в том, что нравственное или юридическое притязание на справедливость уже по своему эпистемическому характеру правопризнания отличается от притязания на истинность, понимаемого в реалистическом духе. Говоря об этом различии, я, как уже приходилось упоминать, помню об опыте многолетнего заблуждения: поначалу я избыточно обобщал очевидное и консенсусное понятие о нравственной справедливости, оттого настойчиво сопротивляясь реалистическому толкованию понятия об истине. Но в отличие от нравственного высказывания (справедливость которого может быть обоснована через дискурсивно достигнутый консенсус всех лиц, потенциально затронутых соответствующей нормой), «p» как констатация факта может быть ошибочной даже в том случае, если до какого-то времени все доступные основания свидетельствуют в ее пользу.

На схожий социально-онтологический статус с притязаниями на обязующую значимость, характерными для норм нравственного или юридического действия, претендуют еще и более привычная притягательная сила этических ценностей, воплощенная в жизненных формах, а также потенциальное обещание внеповседневного опыта, воплощенное в произведениях искусства или, скажем, в чарующих картинах природы. А соответствующие этические или эстетические высказывания – наравне с нравственными и правовыми – удерживают за собой фактически значимую законную силу, которая, в случае проблематизации, может быть испытана только через приравнивание этих притязаний к истинностным. Соответствующие притязания на сообразность или уместность (как варианты значимости) в этических и эстетических оценках должны быть, как и в случае с притязаниями на достоверность в нормативных высказываниях, введены в дискурс и ассимилированы с притязаниями на истинность. С каждым из этих притязаний коррелируют определенные типы дискурса с отдельными аргументационными правилами и соответствующими принципами обоснования. Если принимать в расчет этот спектр дискурсов, то проясняется и внутридискурсивная ассимиляция самих притязаний на нравственную или юридическую справедливость, на этическую сообразность и эстетическую уместность с притязаниями на истинность, а также разница в ожидаемых для каждого случая результатах. Основания «признаются» в каждом из этих случаев, но в строгом истинно-аналогичном смысле бинарное разграничение между «правильным» и «ошибочным» проводится с их помощью все-таки только в случае нравственных притязаний на значимость. Бинарное кодирование (вместе с повышенным объемом аргументации) распространяется еще и на юридические решения, поскольку для юридического дискурса требуется, из практических соображений, однозначность в итоговых заключениях. Этические суждения и эстетический опыт, с другой стороны, при любых основаниях остаются лишь более или менее убедительными и решающей законной силы не имеют.

Нам предстоит подробно поговорить о Вашем последнем труде, но сначала хочется отметить, что в этой беседе мы не затрагивали (или затрагивали лишь мимоходом) целые пласты Вашей деятельности. Это касается, например, теории морали, теории права и теории демократии. Широко обсудить эти классические темы мы сейчас не сможем, но, вероятно, стоит вкратце обрисовать тот вклад, который вносит в их разработку Ваша теория коммуникативного действия.

Моя генеалогия постметафизического мышления тоже в конечном счете сводится к тем «практикам рациональной морали и демократического конституционного государства»[12], над рассмотрением которых я, конечно, работал очень долго и систематично. В основе всего лежит центральный вопрос: могут ли нравственные суждения вообще быть правильными или ошибочными? Если нет, то в спорах о нравственности задействуются только субъективные представления, а всякая аргументация оказывается пустым жестом; сами такие споры становятся в подобном случае предприятием рискованным и бессмысленным. Одно из возможных последствий – юридический позитивизм, который, помимо прочего, разоблачал бы права человека, основу нашей правовой системы, как чистую видимость. Дело, в общем, нешуточное. Сегодняшняя склонность к субъективизму по вопросам нравственности происходит во многом от мировоззренческого плюрализма, укоренившегося в наших обществах. Граждане не исходят больше из одних и тех же твердо укрепившихся фоновых соображений. Этика дискурса отталкивается от этого факта, но оборачивает его себе на пользу: она привлекает внимание к нормативному содержанию тех прагматических предпосылок, на которые мы, в перформативном смысле, вынуждены опираться, как только беремся с помощью аргументов – и только аргументов – спорить о достоверности высказывания. Если конкретнее, то из нормативного содержания этих идеализированных аргументационных предпосылок можно, в принципе, вывести метод, по которому обосновываются и применяются нравственные нормы: в том, конечно, случае, если все участники дискуссии в целом знают, что вообще такое обязующая норма. Опять же, продемонстрировать все это в деталях я в данном случае не имею возможности[13]. Впрочем, и так на интуитивном уровне любому человеку будет понятно, что значит «занять нравственную позицию»: само это представление укоренено в нашей специфической форме коммуникативной социализации. Правда, такую позицию с инклюзивной «Мы»-перспективой занимают в том лишь случае, если все участники дискуссии взаимно и с достаточным чувством представляют себя в чужих жизненных ситуациях

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут