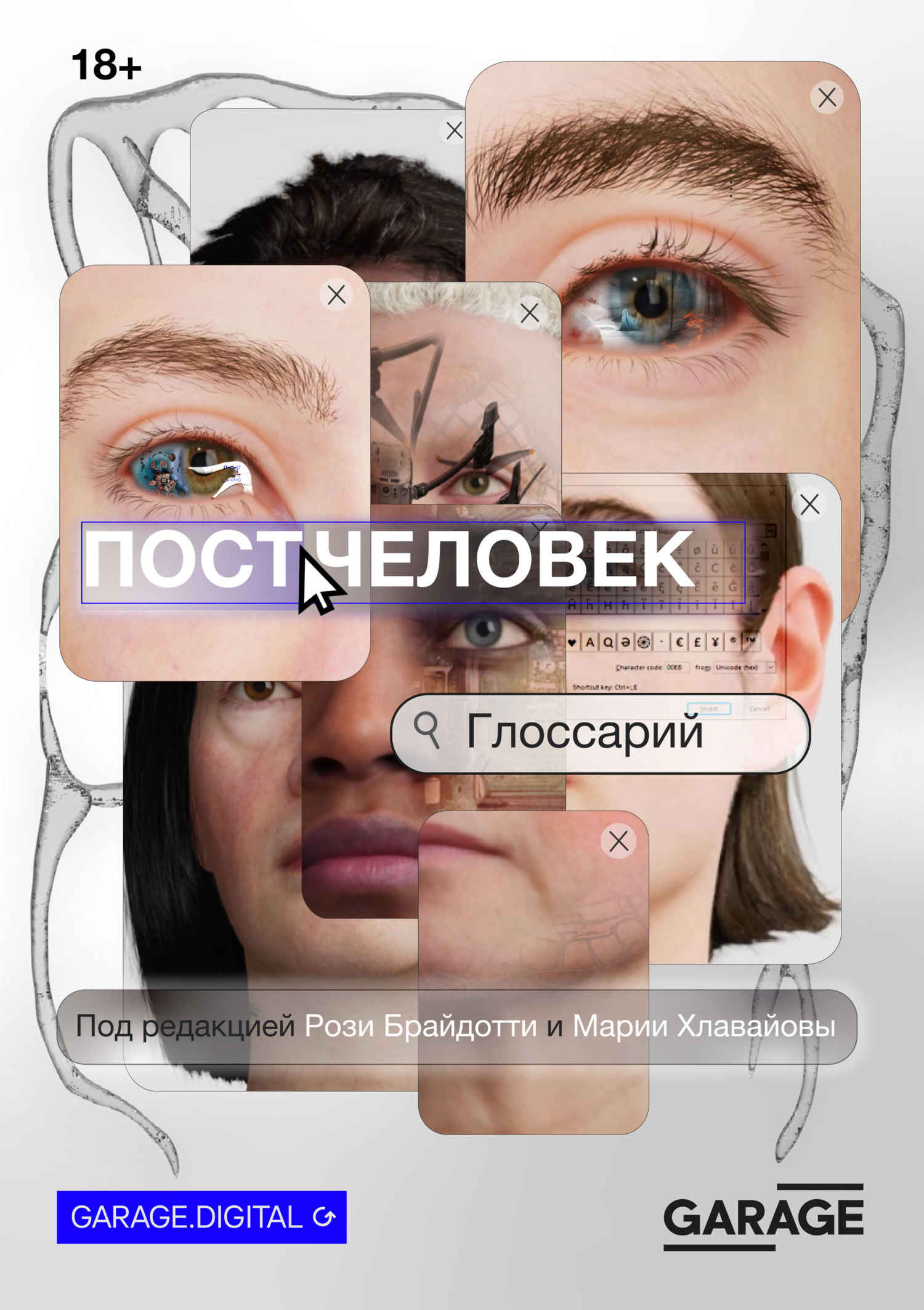

Читать книгу - "Постчеловек: глоссарий - Рози Брайдотти"

Аннотация к книге "Постчеловек: глоссарий - Рози Брайдотти", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

В свете новых вызовов, охватывающих современное общество, концепт человека как таковой, а также проблема его взаимодействия с искусством, точными и гуманитарными науками претерпели существенные изменения. Данный процесс, называемый «постчеловеческим состоянием», подвержен влиянию неолиберальной экономики, глобального капитализма, миграционной политики, технологического прогресса, экологических проблем, борьбы с терроризмом и т. д. «Постчеловек: глоссарий» представляет собой сборник ключевых терминов постчеловечества в контексте современного искусства и интеллектуальной сферы. Он охватывает такие широкие темы, как антропоцен, капиталоцен, экология, цифровой активизм, алгоритмическая культура и нечеловеческое. В глоссарии представлены краткие определения этих понятий и исследуются художественные, интеллектуальные и активистские подходы к решению сложных проблем «постчеловеческого состояния». Сборник помогает разобраться в изменениях, которые произошли в искусстве в контексте современных событий, связывает различные дисциплины, аудитории и критические сообщества. Рози Брайдотти (род. 1954) – философ и теоретик феминизма, ее теоретические работы повлияли на становление постгуманизма. Мария Хлавайова (род. 1971) – куратор и теоретик, основательница и художественный директор пространства BAK (Утрехт).

Природокультуры – это способ обращения к миру интраакций и совместных становлений, где значимые другие – собаки, бактерии и множество не-людей – сопровождают так называемого человека. Такого рода повестка способствует возможности мышления вне индивида (Haraway, 2008: 32–33) и другим подобным концепциям, которые ошибочно помещают предметность (в смысле Уайтхеда) в стабильность формы (например, природы). Можно было бы многое сказать о философской генеалогии такого рода рассуждений. В дополнение к уже упомянутым Уайтхеду, Делёзу и Гваттари, феминистской теории и, например, Стратерн в нее можно было бы добавить понятие индивидуации у Жильбера Симондона. Более того, с помощью радикальной антропологии можно привлечь широкий спектр альтернативной метафизики, чтобы раскрыть современное состояние мутации понимания культуры и технологий, а также мультинатурализма (см. Castro, 2015; Кастру, 2017).

Помимо собственной концептуальной мощи, природокультуры позволяют нам думать о медиаприродах, концепте, который основывается на новом материалистическом акценте на взаимосвязи материально-семиотического (Харауэй) и дискурсивно-материального (Барад) посредством особого фокуса на медиакультуре и технологии. Аналогично, поскольку медиация происходит по всему спектру материальных реальностей (Grusin, 2015; Cubitt, 2014a; Parikka, 2015), не сводимых к медиаустройствам, сами медиа можно рассматривать как собрание элементов природы (Peters, 2015).

Вместо того чтобы думать, будто существует исторический разрыв связи между медиакультурой и природными образованиями, которые исторически предшествуют современным техническим медиа, медиаприроды работают, чтобы проиллюстрировать конкретные и обусловленные средой материальные взаимодействия, лежащие в основе медиатехнологических практик. Медиатехнологии сами по себе материальны; они состоят из разнообразных геологических материалов и геофизических сил. Им нужны металлы и минералы, чтобы вызвать к жизни свои миры аудиовизуальности, цвета, скорости, вычислительных возможностей и хранения. Такие технические по своему качеству процессы состоят из, казалось бы, странных элементов, таких как литий, колтан и редкоземельные минералы, не забывая при этом об огромном энергопотреблении устройств и сетевых облачных сервисов. Это собрание, которое мы называем медиатехнологиями, основано на обширных глобальных энергетических сетях и цепочках поставок. Эти же последние сами связаны с географией медиаматериалов – от африканских, китайских и южноамериканских полезных ископаемых до различных трубопроводов и электростанций, обеспечивающих энергией (см., например, Hogan, 2015), а также условий труда и практик, заставляющих эти материалы двигаться (см. Wark, 2015a, о метаболическом разломе). Это масштабная экологическая операция, которая поддерживает тот факт, что у нас есть коммуникационная сфера цифровой информации, которая кажется нематериальной, когда речь заходит о скорости загрузки веб-страницы, надежности хранящегося в облаке изображения и мгновенном ощущении дружеской близости в чате. В большинстве случаев все это работает через корпоративные серверы. Разговор о медиаприроде иллюстрирует этот двойной зажим: с одной стороны, медиа предлагают нашу эпистемологию и используются в интенсивном картографировании планеты на предмет ее ресурсов, материалов и энергии. И именно эти ресурсы, часто добываемые в местах проживания коренных народов или в экологически уязвимых районах, таких как Арктика, придают особое значение локальности (см. Cubitt, 2014b). Эпистемологически смещенный дуализм медиа и природы уступает место интенсивным связям и индивидуациям, которые приводят к появлению медиакультуры как формации, состоящей из экологий материальности, а также труда. Помимо конструирования технологий, проблемы также касаются устаревших технологий, то есть опасных электронных отходов, которые становятся еще одним утилизируемым предметом зомби-медиа (Hertz and Parikka, 2012) в сельских регионах за пределами основных центров потребления. В конечном итоге они оказываются в таких регионах, как Западная Африка (Нигерия и Гана), Китай (Гуйюй), Пакистан и Индия, где переработка мертвых медиатехнологий ради металлолома, по-видимому, стоит затраченного времени, несмотря на связанные с этим огромные риски для здоровья.

Таким образом, медиаприроды – это концепт, который говорит о материальности медиатехнологий. Но он не делает этого, не упомянув также о месте и размещении, о пользе и бесполезности, о работе материальных наук, о таких материалах доисторической Земли, как ископаемое топливо, питающих наши компьютеры. Это философский концепт, но он обладает той же энергией, что и природокультуры у Харауэй. Медиаприроды также должны вносить свой вклад в приемлемую для жизни политику и политику глобальной жизни медиапродуктов в их предыстории и жизни после смерти – а также различных людей, подвергшихся воздействию медиа до и после того, как они стали частью потребительской сферы.

См. также: Цифровой мусор; Земля; Четыре элемента; Природокультуры; Неоколониальное; Нео/новый материализм.

Метамодернизм

Я рассказываю здесь о метамодернизме, термине с долгой и удивительно неоднородной историей (Vermeulen and van den Akker, 2015), в соответствии с теми принципами, которые Робин ван ден Аккер, и я предлагали с конца 2000-х годов (Vermeulen, van den Akker, 2010; 2011). Это эвристический ярлык – в противоположность программе или философии – для описания, если позаимствовать терминологию Рэймонда Уильямса (Williams, 1977), «структуры чувства», плывущего в потоке возвращения Истории – всего спектра геополитических, финансовых, технологических, демографических и, возможно, особенно экологических потрясений, произошедших в начале XXI века. Мой краткий рассказ здесь состоит из трех частей: конца постмодернизма; постпостмодернистских проявлений в искусстве, культуре и политике; метамодернистского поворота.

Хотя, судя по учебникам, до сих пор нет единого мнения о том, что именно представляет собой постмодернизм – культурную логику позднего капитализма, программу эмансипации, стилистический регистр, характеризующийся эклектизмом, паратаксисом и имитацией, философские дебаты, ставящие под сомнение универсализирующие притязания на истину академических кругов XIX века, или еще одну модную причуду помимо множества других – многие сейчас считают, что эта концептуальная категория описывает явление прошлого. После книг Джоша Тота «Уход постмодернизма» (Toth, 2010) и Алана Кирби «Смерть постмодернизма и после» (Kirby, 2006), а также некролога 2012 года от V&A «Постмодернизм: стиль и субверсия, 1970–1990» возникает ощущение, что постмодернистская идиома если и не полностью устарела, то уже недостаточна для описания современной культуры. Как писала Линда Хатчеон, один из самых дальновидных критиков постмодерна, в послесловии к «Политике постмодернизма»: «Давайте посмотрим правде в глаза: все кончено».

«Постмодернистский момент прошел, даже если его дискурсивные стратегии и идеологическая критика продолжают жить – как и модернизм – в нашем современном мире XXI века… Исторические категории, такие как модернизм и постмодернизм, в конце концов, являются лишь эвристическими ярлыками, которые мы создаем

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут