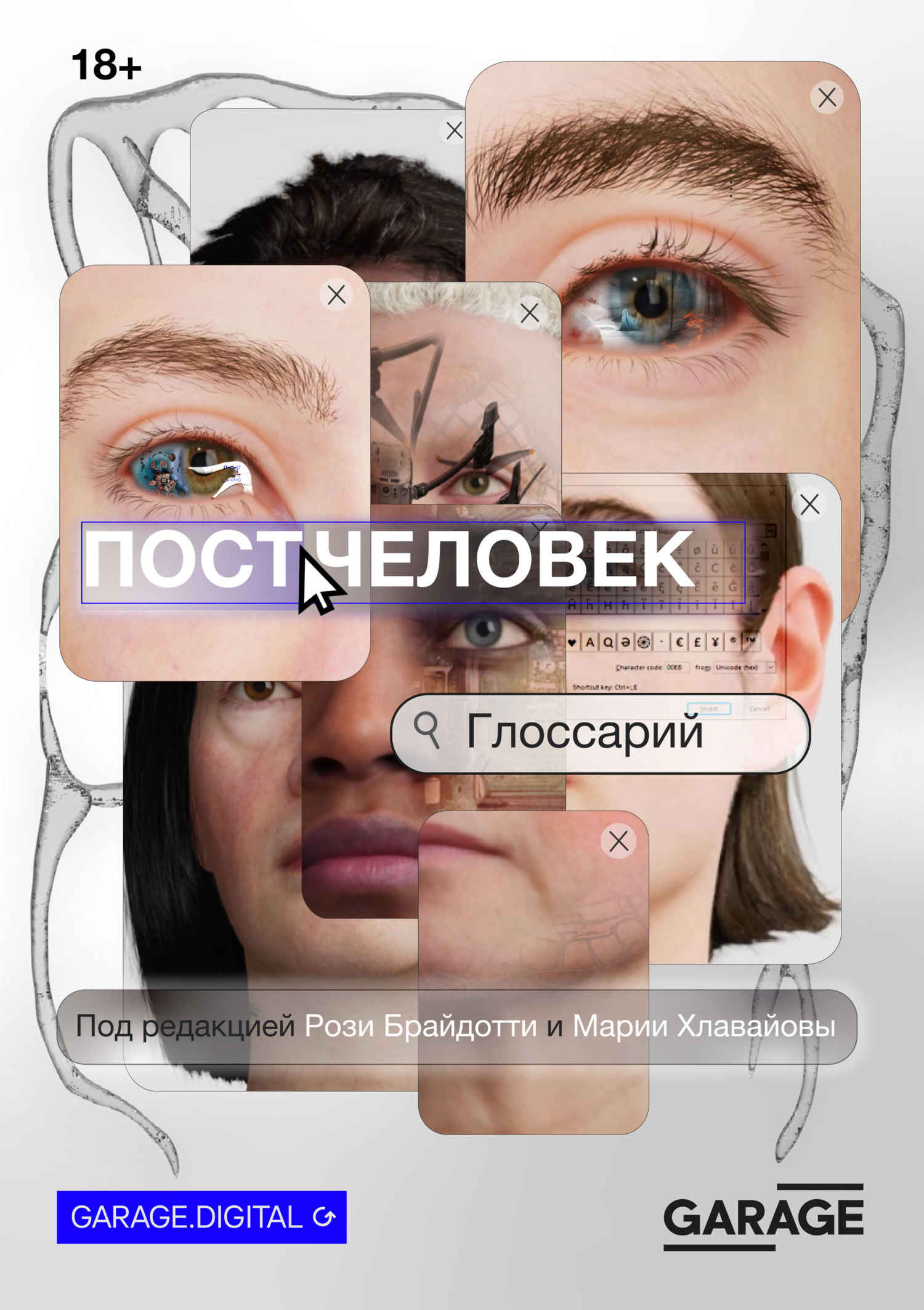

Читать книгу - "Постчеловек: глоссарий - Рози Брайдотти"

Аннотация к книге "Постчеловек: глоссарий - Рози Брайдотти", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

В свете новых вызовов, охватывающих современное общество, концепт человека как таковой, а также проблема его взаимодействия с искусством, точными и гуманитарными науками претерпели существенные изменения. Данный процесс, называемый «постчеловеческим состоянием», подвержен влиянию неолиберальной экономики, глобального капитализма, миграционной политики, технологического прогресса, экологических проблем, борьбы с терроризмом и т. д. «Постчеловек: глоссарий» представляет собой сборник ключевых терминов постчеловечества в контексте современного искусства и интеллектуальной сферы. Он охватывает такие широкие темы, как антропоцен, капиталоцен, экология, цифровой активизм, алгоритмическая культура и нечеловеческое. В глоссарии представлены краткие определения этих понятий и исследуются художественные, интеллектуальные и активистские подходы к решению сложных проблем «постчеловеческого состояния». Сборник помогает разобраться в изменениях, которые произошли в искусстве в контексте современных событий, связывает различные дисциплины, аудитории и критические сообщества. Рози Брайдотти (род. 1954) – философ и теоретик феминизма, ее теоретические работы повлияли на становление постгуманизма. Мария Хлавайова (род. 1971) – куратор и теоретик, основательница и художественный директор пространства BAK (Утрехт).

Литература освобождения

Освобождение, как и любовь, никогда не бывает абстрактным. Оно отсылает к отношениям господства и подчинения, к политическому классовому и гендерному господству, к формам человеческих злоупотреблений и жестокости. Но речь идет о большем. Например, по мнению Питера Сингера, это понятие касается всех существ, наделенных чувствами. В своем знаменитом «Освобождении животных» (Singer, 1975; Сингер, 2021) он строго раскритиковал «спесишизм» – видовую дискриминацию нечеловеческих животных: их убийство, эксплуатацию, обращение как с предметами, а также попросту игнорирование их способности чувствовать вне зависимости от того, что это за чувство – удовольствие или боль. Привлекая внимание к подавленным страданиям нечеловеческих существ, Сингер выступил в защиту признания их нашими партнерами в мире морали. Другие выдающиеся философы, например Вэл Пламвуд (Plumwood, 1993; 2002), пошли еще дальше и выступили против практик «гиперсепарации», присущих «логике Обособления» (Plumwood, 2002: 117), которые подчиняют себе не только людей и наделенных чувствами животных, но и все то, что не является господствующим субъектом. Таким образом, освобождение, по представлению Пламвуд, представляло собой освобождение от онтологических и нравственных систем господства, определяющих наши как социальные, так и экологические взаимоотношения. Все подчиненные субъекты – как порабощенные люди, так и порабощенные природные существа – являются, по Пламвуд, узниками режима «моральной и культурной слепоты» (Ibid.: 118), который «отрицает и обесценивает независимость и ценность Другого» (Ibid.: 105). Однако такая радикальная «гиперсепарация» создает в доминирующих субъектах иллюзию их «неукорененности», блокируя тем самым их собственное выживание. Также эти вопросы традиционно изучаются в постколониальных исследованиях, которые в последнее время сближаются с экологической критикой в анализе того, как риторика «девелопментализма» и глобализации воздействует на эксплуатируемых людей, животных и земли (Huggan and Tiffin, 2010; DeLoughrey, Handley, 2011).

Очевидно, что единственный способ даровать свободу угнетенным людям и существам – единственный способ освободить их – это предоставить им голос и увидеть их истории. Но есть и иная, онтологически еще более радикальная форма освобождения. Речь идет об освобождении вещей от их молчания, принятии не-людей в качестве «полноправных акторов» (Latour, 1999: 174) объемлющей все материальное бытие «политической экологии». Речь идет о таких авторах, как Бруно Латур, Джейн Беннетт, Карен Барад, Билл Браун, Иен Богост, Уильям Коннолли, Роберто Эспозито и Филипп Дескола. Освобождение вещей от молчания – это не только упражнение для творческих способностей человека, но и важнейший акт экологического воображения. Перекликаясь с этим дискурсом, литературное воображение может стать способом преодолеть границы субъективности, а также освободить повествовательные практики от точки зрения индивидуального эго. Эту мысль прекрасно выразил Итало Кальвино в последних строках «Шести заметок для будущего тысячелетия»:

«Представьте себе произведение, задуманное вне пределов Я, произведение, которое позволит нам избежать ограниченной перспективы индивидуального эго, позволит не только проникнуть в другие «Я» как в свое собственное, но и дать слово тому, что не имеет языка, птице, сидящей у края канавки, дереву весеннему и дереву осеннему, камню, бетону, пластику… Разве не этого добивался Овидий, когда писал о неразрывности форм? Разве не к этому стремился Лукреций, когда отождествлял себя с природой, общей для всего и для каждой вещи?»

Как и Кальвино, такие писатели и философы, как Овидий, Лукреций, Спиноза, Дарвин, Блэйк, Мэри Уолстонкрафт, Кафка, Хорхе Луис Борхес, и многие другие показывают, что человек – не венец упорядоченного творения, а скорее выражение морфологической иронии мира. В собственной области и в свойственном им стиле они предлагают творческие инструменты, которые освобождают нас от одержимости антропоцентризмом, возвращая человека к более широкому горизонту бытия. В самых общих чертах эти авторы и жанры, наследуя эту «линию» воображения – от Лукреция до Филипа К. Дика и Маргарет Этвуд, от магического реализма до научной фантастики, от токсических автобиографий до климатической фантастики, – имеют нечто общее: они помогают читателям (и критикам) выстраивать повествования о мире, служащие терапией изоляции человеческого «я». В этом измерении пересекающихся игроков и присутствий признание «безличных историй» – историй земли, вещей, гибридностей, процессов – на самом деле столь же важно для здоровых взаимоотношений с нашим миром, как и признание личных человеческих историй. Такие безличные истории воплощают в себе и выражают многое из той динамики, что влияет на нашу жизнь: транстелесные обмены субстанциями и транслокальность процессов в окружающей среде показывают, что в наши дни безличное – это политическое как никогда ранее. Это тем более будет правдой, если мы примем во внимание, что безличная агентность большого спектра «других», как настойчиво утверждают мыслители-постгуманисты, крайне важна для нашего собственного существования. Если заглянуть вглубь вопроса, с точки зрения как материальной, так и дискурсивной, то именно нечеловеческое делает нас людьми (Harraway, 2008; Braidotti, 2013; Брайдотти, 2021; Marchesini, 2002).

Создавая новые словари, призванные показать, интерпретировать и отобразить мир во всем многообразии его игроков и историй, литература обладает силой действовать в качестве привилегированного средства освобождения и эмансипации, как в отношении человека, так и в отношении его «другого», в особенности при рассмотрении с точки зрения экологии культуры (Zapf, 2016). Появление подобных культурологических инструментов играет решающую роль, потому что по-настоящему мы видим вещи, только если у них есть названия. Вне зависимости от того, кого именно эксплуатируют – людей, животных или другие сущности, – угнетение всегда предстает еще более жестоким, если оно замалчивается, не признается, не коммуницируется. Причина этого очевидна – гораздо сложнее увидеть (и признать) вещи и существа, у которых нет имени, чем вещи и существа, чье существование «усилено» посредством слов. Увидеть призрак Наполеона на коне гораздо проще, чем увидеть умирающую экосистему, если вы не умеете считывать ее сигналы, смыслы и истории. Литературные нарративы, помогая нам соединять слова с миром, выступают в качестве потенциального инструмента освобождения. Действительно, литературное воображение принимает «сложную задачу сделать видимыми сокрытые и тянущиеся во все стороны паутинки взаимозависимости» (Nixon, 2011: 45). По словам Роба Никсона: «В мире, пронизанном вероломным, но невидимым и неощущаемым насилием, изящная словесность может помочь превратить скрытое в явное, сделав его доступным и осязаемым через „очеловечивание“ отложенных угроз, недоступных непосредственному чувственному восприятию» (Nixon, 2011: 15).

Литература, по словам Кальвино, «необходима прежде всего политике, так как она дает голос тому, что не имеет никакого голоса» (Calvino, 1986: 98). Тут речь может идти о бесконечном множестве вещей. Литература может наделять голосом тех, кто его лишен, обездоленных, бесправных; она может наделять голосом тех, кто не может говорить, но тем не менее способен чувствовать удовольствие или боль; литература может давать голос природным существам, стихиям, явлениям, процессам; она может наделять голосом «рассказанную материю» этого мира.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут