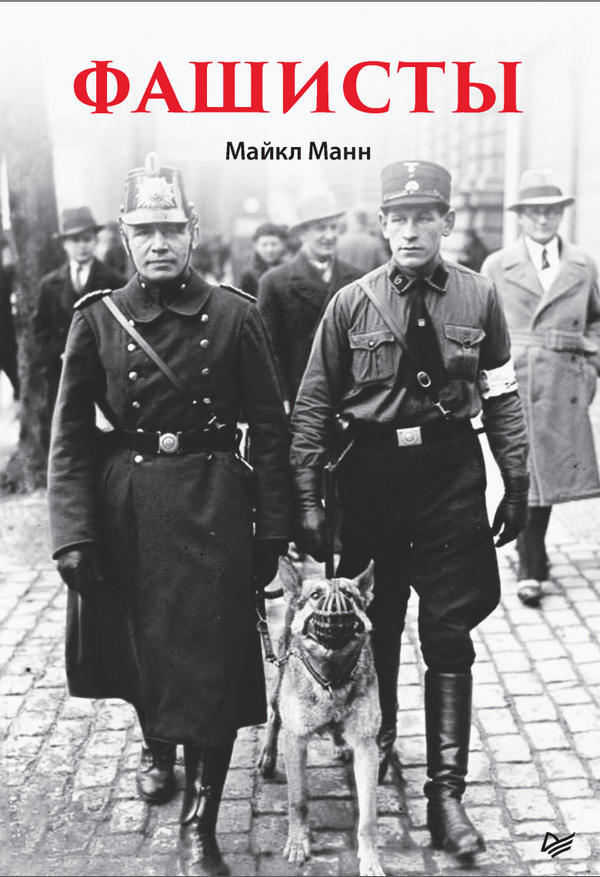

Читать книгу - "Фашисты - Майкл Манн"

Аннотация к книге "Фашисты - Майкл Манн", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Как вышло так, что самые обычные и добропорядочные люди вдруг оказались фанатичными сторонниками идей фашизма? По каким причинам с начала двадцатых годов прошлого века фашизм набирал в Европе все большую и большую популярность? Видный американский социолог и историк Майкл Манн дает на эти вопросы свои ответы — обескураживающие, шокирующие, но весьма убедительные.

В самом начале у республиканского правительства были благие намерения. Кабальеро распространил законодательство по нечастным случаям, инспекциям, разрешению споров на аграрный сектор и запретил завозить штрейкбрехеров из других районов. Зарплаты росли, в то время как цены из-за кризиса пошли вниз, и это способствовало отчуждению даже мелких фермеров, пользовавшихся наемным трудом. Власти планировали осуществить и реформу арендного права, хотя претворить ее в жизнь могла лишь Каталония, где существовала развитая организация арендаторов собственности. Но аграрный вопрос так или иначе упирался в проблемы на юге (Malefakis, 1970; Tunon de Lara, 1985: 210–218). Первое правительство, левоцентристское, пообещало провести радикальные реформы и ради этой цели издало массу документов, в том числе финансовых, однако они вызвали решительное неприятие со стороны правых и фермеров, что пошатнуло позиции центристов. Не менее трудно было принимать законопроекты, которые были бы одновременно и ориентированы на юг, и приемлемы для других регионов. К сожалению, этот вопрос был у левоцентристской коалиции не в приоритете; республиканцы делали акцент на антиклерикализм, а социалисты — на классовый конфликт в промышленной городской среде. Из 470 депутатов в ключевом заседании по аграрному вопросу приняли участие только 189. Затем из-за усиления авторитета Национальной федерации земельных рабочих (НФЗР) — социалистического профсоюза аграриев — социалисты чувствовали необходимость действовать. Но наиболее заинтересованными организациями на тот момент были реакционная Аграрная партия и анархо-синдикалисты; и те и другие были против республики.

Так с треском провалилась первая аграрная реформа, предусматривавшая конфискацию земель у 80 тысяч мелких и средних крестьян, а также латифундистов. Порядок был таков, что первыми получить землю должны были абсолютно безземельные крестьяне, затем — граждане, два года числившиеся членами какого-либо общества аграрных рабочих (главным образом ВСТ), затем собственники менее 10 гектаров, затем арендаторы или испольщики, в чьем ведении находилось менее 10 га (хотя мелкие арендаторы, у которых срок аренды был шесть лет, могли выкупить землю). Это порождало массу несправедливостей. Ни левые республиканцы, ни социалисты всерьез не делали ничего для освобождения мелких крестьян от гнета землевладельцев или церкви. Закон был внедрен фрагментарно, и часто внедрением занимались враждебно настроенные гражданские губернаторы и местные органы власти. Большинство забастовок и земельных захватов, случившихся в 1933 г., были реакцией на неспособность претворить в жизнь реформы.

На выборах 1933 г. к власти пришло правоцентристское правительство во главе с радикалами при поддержке конфедерации автономных правых (ИКАП) и партии аграриев (землевладельцев). Теперь землевладельцы входили в состав правительства и могли нейтрализовать призыв к реформам, исходивший от малочисленного христиан-социалистического крыла автономных правых. Радикалы в реформах заинтересованы не были, и большинство депутатов от правой конфедерации присоединились к аграриям и блокировали любые предложения, которые пытался внести министр сельского хозяйства — активист христиан-социалистического крыла. Социалистическая партия испытывала давление со стороны Национальной федерации земельных рабочих, которая требовала устроить не аграрную реформу, а целую аграрную революцию. Аграрное законодательство было отменено; на юге усилились волнения.

Победа в 1936 г. «Народного фронта» означала, что аграрная реформа возобновится с новой силой. И Асанья, и социалисты полагали, что только так можно справиться с царящим в обществе хаосом. Перераспределению подверглись 5 % всех посевных площадей в Испании — и народ требовал продолжать. Землевладельцы поняли, что правительство не станет отправлять войска на борьбу с незаконными захватами (в которых участвовали градоначальники-социалисты). Теперь у власти недоставало законной военной силы. В самом деле, будь я тогдашним андалузским помещиком, нечасто навещающим свои владения, привыкшим к цивилизованной жизни в роскоши, я бы не преминул обратиться к генералам. Но проблема в том, что землевладельцы Испании (так же как и в Италии) сумели заставить остальных обслуживать их интересы. Неужели все вокруг подхватили эту «аграрную заразу» — и как это могло случиться?

Версию об аграрном характере испанского консерватизма довольно трудно подтвердить или опровергнуть. Традиционно этот консерватизм покоился на трех столпах — монархии, армии и церкви; все три перечисленных института были сильны в деревне и в старых городах. Однако вследствие действий монархии консерваторы оказались в разных партиях, поддерживающих разные королевские династии. Армия консерваторам явно симпатизировала, поэтому при необходимости для восстановления порядка и безопасности всегда имелся последний вариант — военный переворот. Но военные всегда были в некотором роде отдельной, стоящей особняком кастой; армия порядком перегорела политически после путча Примо и нескольких последующих неудачных попыток заговоров, поэтому к идеям новых заговоров относилась с опаской. А объединяющей, мобилизующей силой и моральной основой должна была стать католическая церковь. Консерваторы в Испании имели не столько аграрный, сколько христианский уклон.

Церковь решительно выступала против республики, поскольку опасалась антиклерикальных реформ; церковников преследовали воспоминания о массовом истреблении священнослужителей, каковое имело место в XIX веке, теперь же к подобному как будто призывали анархисты (к сожалению, вследствие непримиримости церкви по многим вопросам такой сценарий был более чем возможен). Влияние церкви вскоре распространилось в рядах правых. Большинство видных консерваторов всячески подчеркивали принадлежность к христианской вере и были членами различных католических групп влияния — обществ отцов, матерей, женских и молодежных организаций, ассоциаций публицистов, педагогов, врачей и так далее. Так, в Вальядолиде в левом Народном доме размещались организации, насчитывавшие в общей сложности 6 тысяч членов — вдвое меньше, чем в Католическом Общественном доме. Католические потребительские общества, а также образовательные и больничные кассы были значительно крупнее, чем у социалистов (Palomares Ibanez, 1988: 58–77, 123). В масштабе страны католические союзы составили 10 % от профсоюзов социалистов и анархо-синдикалистов, вместе взятых, — сила небольшая, но легко мобилизуемая.

Рассмотрим консервативные партии по отдельности, начиная с наиболее популярных. На раннем этапе ключевое значение имела, в числе прочих, партия «Народное действие», имевшая на удивление социально разношерстный состав. В 1932 г. в классовой структуре членов партии в Севилье (подробно изложено в табл. 9.2 Приложения, строка 3) начали преобладать низы, хотя в

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут