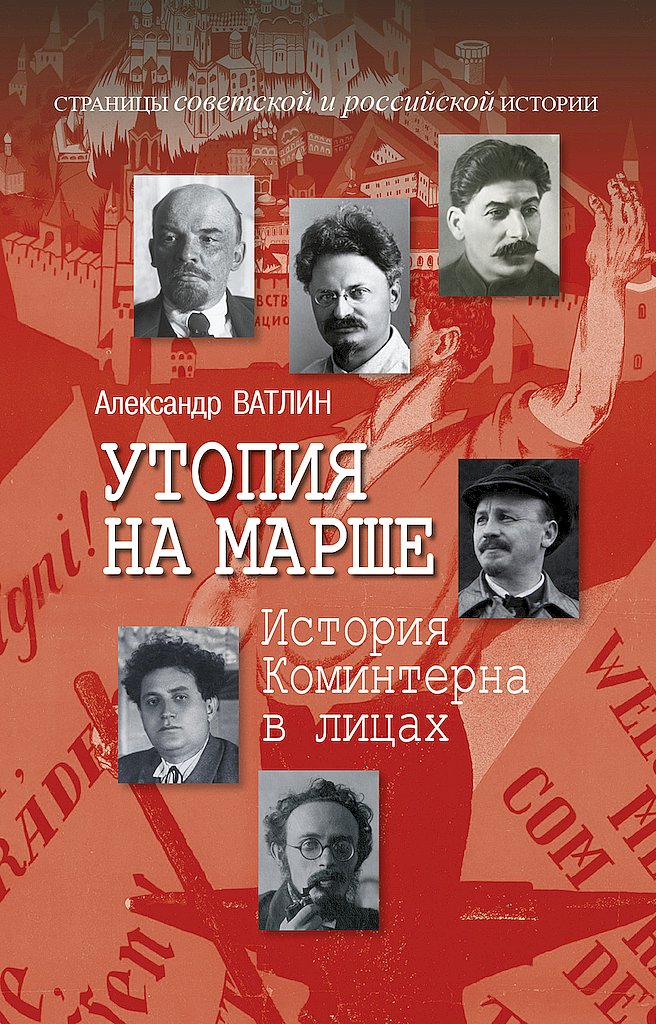

Читать книгу - "Утопия на марше. История Коминтерна в лицах - Александр Юрьевич Ватлин"

Аннотация к книге "Утопия на марше. История Коминтерна в лицах - Александр Юрьевич Ватлин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Одной из нераскрытых до конца тайн прошедшего века остается возникновение и деятельность международной организации коммунистов — Коминтерна, который стремился к радикальному переустройству привычной жизни во всемирном масштабе. Инструментом достижения амбициозной цели выступали пролетарские массы всех стран, которым обещали наступление «царства божьего на Земле». Эмиссары Коминтерна вели свою подпольную работу во всех странах мира, там возникали ячейки компартий, которые готовились к вооруженному захвату власти. Несмотря на многообразие условий, объединяющим стержнем их борьбы являлась верность «русскому примеру» — опыту большевиков, утвердивших свою диктатуру в ходе Российской революции. Коминтерн был создан в Москве и на протяжении всего своего существования не скрывал, что его отцами-основателями являлись лидеры большевистской партии. Без их решающего слова не совершались государственные перевороты и революции, не проводились конгрессы и пленумы, не утверждалась «генеральная линия» политики. Перед читателем пройдет череда лидеров международной организации коммунистов начиная с Ленина и заканчивая Сталиным. Остальные четверо — Радек, Зиновьев, Троцкий и Бухарин — стали жертвами Большого террора и надолго были стерты из нашей исторической памяти. Реальный вклад каждого из шестерых в дело «мировой революции пролетариата» впервые раскрывается в книге, опирающейся на уникальное архивное наследие Коммунистического Интернационала.

Неуслышанный Троцкий оставался самим собой — свою последнюю речь в Коминтерне он завершил словами: «Бюрократический режим неотвратимо ведет к единоначалию. Коллективное руководство мыслимо только на основах партийной демократии»[1076]. Никакой другой демократии поверженный вождь не признавал до последнего дня своей жизни, прерванной ударом сталинского ледоруба. К этому моменту партийные массы уже старались не слушать Троцкого, потому что боялись его услышать. А он продолжал бить наотмашь, целясь в одну и ту же точку, не теряя полемического задора и упорно не замечая, что глас вопиющего раздается в мертвой пустыне.

Последняя очная встреча нашего героя и Сталина в публичном пространстве состоялась 23 октября 1927 года, атмосфера закончившегося в тот день пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) «пробила дно» кампании травли, срежиссированной в секретариате генсека. Троцкому не давали говорить, заглушая его слова выкриками, свистом, пытались стащить его с трибуны. Получив стенограмму заседания, Троцкий начал перечислять: «…в стенограмме не указано, что с этой трибуны брошен был в меня стакан… тов. Ярославский во время моей речи бросил в меня томом контрольных цифр». Заключение напрашивалось само собой: методы, которые были применены для недопущения содержательной дискуссии на пленуме, «иначе никак нельзя назвать, как фашистски-хулиганскими»[1077].

Троцкий, конечно, не опускался до подобных методов борьбы. Но многие из его обвинений, адресованных оппонентам, имели отношение и к нему самому. Троцкий утверждал, что идейная недобросовестность революционного руководства — «то же самое, что неряшливость и неопрятность хирурга. И то и другое неизбежно ведет к заражению организма… Дисциплина, необходимая как соль и еда, за последние годы призвана заменять самое пищу. Но никому еще не удавалось насытиться солью»[1078]. Назвав Коминтерн «великим организатором поражений», Троцкий невольно дал самое точное определение последнему отрезку своей собственной жизни.

4.9. Голос из ссылки

Иногда в судьбе того или иного политического деятеля решающую роль играют события, в которых он сам не принимает непосредственного участия, таким событием для Троцкого стал Пятнадцатый съезд ВКП(б), состоявшийся в декабре 1927 года. Он открыл для него не только 1928 год, но и весь последний отрезок жизни. Сталинский секретариат не решился вынести конфликт с «объединенной оппозицией» на партийный форум, более того, ее представителям было даже запрещено апеллировать к нему. В отличие от предыдущего этот съезд выглядел уже хорошо отрепетированным спектаклем, призванным придать официальный статус итогам «горячей осени» 1927 года, в которых нашло отражение преимущество аппаратной сплоченности перед ораторским популизмом.

Оппозиция подготовила к съезду собственный подарок — «Платформу большевиков-ленинцев», в которой были собраны воедино все претензии к сталинскому руководству ВКП(б). Ее лидеры разбирали причины той полосы поражений, с которой партии Коминтерна столкнулись в последние годы. Эти причины виделись в «меньшевистской тактике большинства», которое уверяло коммунистов всех стран в прочном характере стабилизации капитализма, пыталось заигрывать с социал-демократами и Гоминьданом. В кадровом плане «тактика огня налево» привела к захвату руководства Коминтерна «правыми элементами», которые ведут дело к его расколу[1079]. Фактически оппозиционеры воспроизводили историю августа 1914 года, когда Второй Интернационал не смог противостоять искушению входивших в него партий поддержать в разгоравшейся мировой войне правительства своих стран.

Не последние роли были отведены на Пятнадцатом съезде и представителям Коминтерна. «Поведение оппозиции есть или святотатство, или безумие, — говорила с трибуны Клара Цеткин, — она поднимает руку на великое бессмертное дело социалистического строительства. Она посягает на единство партии. Партийные массы, огромные массы членов партии отклонили предложение оппозиции, и тогда она с беспримерной дерзостью апеллировала к беспартийным массам. Это показывает, что оппозиция отошла от ленинизма. Она скатилась к социал-демократизму, она скатилась к русскому меньшевизму»[1080]. Как в выступлении Цеткин, так и в докладе председателя ЦКК Серго Орджоникидзе выдвигалось обвинение, что оппозиционеры пытаются, используя коминтерновские структуры, наладить связи со своими единомышленниками в других партиях. «Оппозиция, несмотря на обязательства, взятые на себя, не прервала связи с группой Маслова — Рут Фишер и других исключенных из Коминтерна»[1081].

Президиум XV съезда ВКП(б) на его последнем заседании

19 декабря 1927

[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 106]

Сами оппозиционеры, напротив, демонстрировали полное раскаяние. В письме 121-го исключенного, подписанном среди прочих Троцким, Зиновьевым и Каменевым, единство партии ставилось превыше всего («ни на раскол, ни на вторую партию мы не пойдем»). В обмен за прекращение фракционной деятельности они требовали восстановления в партийных рядах, и такая процедура предполагалась к распространению на все секции Коминтерна. Получалась парадоксальная ситуация — отстаивая иное мнение в ВКП(б) и Коминтерне, «объединенная оппозиция» отрицала использование для этого демократического механизма политической борьбы, отождествляя его с возвратом к «буржуазной демократии». Складывается впечатление, что появления «второй партии» она боялась еще больше сталинского большинства, активно использовавшего этот жупел, несущий в себе, по общему мнению обеих соперничавших фракций, угрозу диктатуре пролетариата.

Рука примирения была протянута в пустоту. Решение съезда, квалифицировавшее оппозицию как «вспомогательный отряд социал-демократии», по сути дела, являлось синонимом обвинений в «прислужничестве мировому капиталу», которые после 1917 го-да адресовались большевиками своим вчерашним союзникам по социалистическому лагерю. Выросшее из революционного экстремизма признание любого мнения, не согласующегося с генеральной линией правящей партии, контрреволюционным становилось нормой политического поведения первого поколения сталинской номенклатуры. Отныне любая фракционная деятельность внутри ВКП(б) рассматривалась как уголовное преступление и попадала в компетенцию политической полиции — ОГПУ.

Внешне Коминтерн выступал в качестве независимого судьи в определении истины и в оценке итогов внутрипартийной борьбы в ВКП(б). Однако к 1928 году это превратилось уже в простое чтение заученной роли. Фактом было то, что секции не имели даже документов для ознакомления с ситуацией в ВКП(б), ибо любое распространение материалов оппозиции трактовалось как пропаганда ее взглядов и влекло за собой исключение из партии. Троцкий перешел к тактике директивных писем, которые рассылались его сторонникам в стране и за рубежом. В первом из них выдвигался тезис о «вынужденно пролетарском» характере советского государства, незавершенность буржуазного перерождения которого предопределена незавершенностью мировой революции. Установка давалась предельно ясная: «Надо бить по руководству ВКП(б), не противопоставляя себя СССР».

Не менее четкой была и реакция этого руководства — 17 января 1928 года Троцкий, когда-то один из лидеров партии и

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут