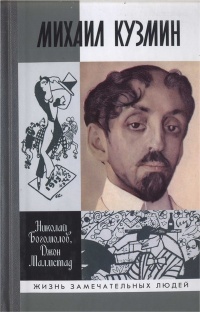

Читать книгу - "Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова"

Аннотация к книге "Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Долгие годы Михаил Кузмин оставался хорошо изученным автором, однако пореволюционный период его жизни и творчества почти не попадал в поле зрения исследователей. Книга Александры Пахомовой стремится заполнить существующую лакуну, охватывая период жизни поэта с середины 1900‑х по 1936 годы и обращаясь к ранее не рассмотренным произведениям, событиям и сюжетам (в частности широко цитируется дневник писателя). Основное внимание автор уделяет динамике и перипетиям литературной репутаций Кузмина, прослеживая рецепцию поэта от первых произведений 1900‑х гг. до начала академического кузминоведения 1990‑х. Выбранный подход позволяет рассмотреть Кузмина не как замкнутую на себе эмблему «серебряного века», но как значительную фигуру русской литературы ХХ в., причастную к созданию советской неподцензурной культуры. Александра Пахомова – PhD, историк литературы, антрополог, старший преподаватель Департамента филологии НИУ ВШЭ (СПб).

…фрагменты, цитировавшиеся Шмаковым – 1934 год, без точной даты; 26 января и 18 мая 1934 года, – или не входят в хронологические рамки публикуемой копии, или отсутствуют в ее тексте. <…> Однако упоминаемая Шмаковым далее «новелла» о «раскольничьих скитах в его (Кузмина. – Г. М.) дневниковых записях 1930-х годов» (Там же) нам уже не известна. <…> Эти указания <…> позволяют констатировать утрату части текста Д<невника>-<19>34 и существовавшего Дневника 1935 года, причем если последний мог пропасть при конфискациях или в блокаду, то тексты, цитировавшиеся Шмаковым, сохранялись, по крайней мере, до середины 1970-х годов[934].

Наконец, сам Шмаков сохранял в своем облике черты той самой петроградской/петербургской культуры прошлого, принадлежность к которой декларировали многие представители богемы. Шмаков, по воспоминаниям С. Волкова,

ходил по Ленинграду эдаким павлином, распускал хвост (кстати, это его собственное выражение, он сам о себе часто говорил с некоторой иронией). Знание иностранных языков, подчеркнуто светские манеры – все это делало его фигурой экзотической. Вдобавок известный гомосексуалист и балетоман – обстоятельства, еще более эту экзотичность обострявшие. При этом он воспринимался, как настоящий петербуржец – в традиции Михаила Кузмина, что ли. Американцы таких называют quintessential Petersburger…[935]

Представляется, что именно в фигуре Шмакова сошлись разные тенденции, важные для мироощущения ленинградской богемы, наследников дореволюционной культуры, лично соприкасающихся с ее представителями; именно он показывает взаимопроникновение творческой (в том числе жизнетворческой) и научной рецепции Кузмина, определившее отношение к поэту.

Сохранилось письмо О. Н. Гильдебрандт-Арбениной Егунову, где упоминается в том числе и Шмаков:

Кто ваш protegé в смысле литературоведения? Не Шмаков ли? Его очень любит Над. Януар. Рыкова, и от него в восторге Всев. Ник. Петров – но я лично его не знаю. Или Чертков?[936]

Современники Кузмина осознавали важность научной рецепции и были готовы ей содействовать[937]. Найти своего protegé значило фактически легитимировать статус своей памяти – и себя как наследника эпохи, вызвать из небытия забытые тексты и записать крупицы информации. В 1960-х годах устремления молодых филологов, поэтов и писателей, а также последних современников кузминских лет совпали в едином процессе ностальгии, вспоминания и фиксации памяти, объектом приложения которой стал Кузмин и его творчество. Рецепция Кузмина, в том числе и научная, в значительной части исходила из его ближайшего круга.

Можно осторожно выдвинуть более масштабную гипотезу: именно дискурсивная модель «толкования» прошлого, расшифровки позабытых загадок и прояснения имен и реалий, усвоенная во время непосредственного общения с последними очевидцами этого прошлого, повлияла как на относительно высокий статус Кузмина в постсоветском литературоведении, так и на повышенное внимание такого литературоведения к комментарию и возвращению текстов и имен. Ставшие классическими русскоязычные исследования литературы и культуры начала XX века тяготеют к более строгому фактологическому методу, когда факты и детали неизменно подкрепляются мемуарами современников, а анализ непременно дополняется воспоминаниями очевидцев. Подобный метод был заложен А. В. Лавровым, С. С. Гречишкиным, Н. А. Богомоловым, Т. Л. Никольской, Р. Д. Тименчиком и др. – отметим, что этот круг частично пересекается с кругом посетителей кузминских современников. Другой важной особенностью такого литературоведения стала установка на публикацию забытых произведений, восстановленных по архивам и частным собраниям, и буквальное «возвращение имен» – дискурсивная установка, которой следовали толкователи кузминских произведений, усвоив ее из творчества самого Кузмина.

Двойственность рецепции Кузмина (она может быть оформлена не только в терминах ностальгии, но важно подчеркнуть, что мы имеем дело с принципиально разным обращением к значимому прошлому) отчасти объясняет, почему писатель до сих пор занимает столь сложное место в литературном каноне. С одной стороны, он действительно стал эмблемой эпохи и для многих и многих современников прочно был связан с расцветом модернизма в России – равно и символизма, и акмеизма, поскольку дружил и сотрудничал и с теми, и с другими. Если можно говорить о Zeitgeist русского Серебряного века, то одним из его ярких материальных воплощений, безусловно, был Кузмин. Однако ему посчастливилось стать объектом другой, более рефлексирующей рецепции: его творчество, практики, способ видения был воспринят молодыми писателями, которые, хотя и не составили сами полноценного литературного поколения (все представители ближайшего кузминского круга не оставили большой литературы), передали их последующим авторам – тем, кто стоял у истоков ленинградской неофициальной культуры 1950–1960-х годов.

* * *

Литературная репутация Кузмина после смерти автора развивалась в двух параллельных направлениях. Репутация, сформированная в 1900-х годах и известная широкому кругу читателей и современников, оставалась статичной и в таком виде переходила в подцензурное литературоведение; объектом творческой рефлексии в официальной печати произведения Кузмина, насколько нам известно, не становились. В то же время кузминская поэтика перерабатывалась представителями неподцензурной литературы, которые перенимали и транслированные заданные Кузминым модели литературного быта, формируя круг последователей, ориентированных на дореволюционную культуру, и тем самым устанавливая преемственность литературного развития. В первом случае Кузмин был эмблематичной фигурой начала XX века, замкнутой в своей репутации и потому неспособной актуализироваться в новом контексте. Во втором он оставался репрезентантом дореволюционной культуры, в обращении к которому виделся продуктивный путь преодоления советского канона.

Эпилог. Выбор и последствия

Пореволюционная судьба Михаила Кузмина добавляет несколько штрихов к пониманию путей становления культуры прошлого века. Его начало, первое десятилетие – вплоть до знакового 1913 года, – было временем больших литературных репутаций и появления писателя принципиально нового типа: более открытого своему читателю, более нацеленного на диалог и сознательное выстраивание своего облика литератора и реноме публичной фигуры. Серебряный век подарил русской литературе множество ярких фигур: Брюсов, Бальмонт, Блок, Гумилев, Ахматова, наконец, Кузмин – все эти писатели были еще при жизни высоко оценены не только за свои произведения, но и за те образы, которые создали в искусстве и жизни, органично соединив их в едином творческом акте.

Не пытаясь экзотизировать личность Кузмина, мы подчеркнем, что именно в нем в полной мере воплотились все те явные и скрытые возможности, которые были заложены в русском модернизме в годы его расцвета. Интерес к потаенному и запретному, принципиально новые темы, размывание границ между искусством и жизнью, мифологизация, простор для экспериментаторства – все это, так или иначе присутствовавшее в обликах других писателей, соединилось в публичном образе и творчестве Кузмина. Наша гипотеза состояла в том, что такой образ был не только следствием удачного стечения обстоятельств, но стал результатом, с одной стороны, осознанного следования писателя запросам публики, с другой – выработки специфических для эпохи моделей литературного и публичного поведения,

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн