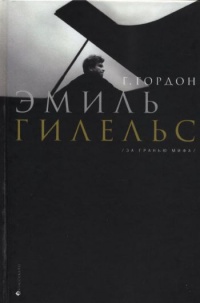

Читать книгу - "Эмиль Гилельс. За гранью мифа - Григорий Гордон"

Аннотация к книге "Эмиль Гилельс. За гранью мифа - Григорий Гордон", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Все это Гилельс должен был пережить, мало того — выходить играть на сцену Большого зала перед этой публикой…

Но дальше…

Прошли годы. Передо мной книга Л. Гаккеля «Девяностые» — заглавие говорит о временны́х рамках собранных статей. (Отмечу, что горностаевская «старушка» отлично знакома Гаккелю: в книге «Два часа после концерта» — его собственная статья и он, разумеется, не может не знать, о чем идет речь там, где сам напечатался.)

Итак, слово Гаккелю:

«Успех Соколова на родине и во всем мире — ошеломляющий… Все, кто был на его концерте, поняли до конца, остальные же пусть узнают (для того и пишу): в России 96 года творит великий артист-музыкант».

В другой статье: «Нужно знать и помнить, что, к нашему счастью, в Петербурге живет Григорий Соколов — один из крупнейших современных пианистов и уж, конечно, крупнейший пианист своего поколения (а оно включает таких „знаменитостей“, как В. Крайнев, В. Виардо, З. Кочиш, К. Цимерман)».

Еще некоторые детали: «В современном петербургском зале ожила легенда о великих виртуозах прошлого — от Листа до Горовица… словом, был тот масштаб исполнительского искусства, который отвечает нашему понятию о великом. … …Совершенством пианизма (в Бахе. — Г. Г.) Соколов не уступал легендарному бахианцу Глену Гульду — с той только разницей, что Гульд был инопланетянином (в нем ничто не отождествлялось с известной нам „суммой человека“), а игра Соколова пронизана обертонами человечности, и ей отвечает все человечески подлинное, что только есть в нас самих».

И, наконец третья статья: «Уникальным артистическим обликом обладал он [Соколов] уже и ко времени своего дебюта на Третьем Международном конкурсе имени Чайковского (в возрасте 16 лет), но, победив там, едва ли сплотил публику, напротив: московские слушатели вполне тривиальным образом отдали предпочтение американцу Мише Дихтеру, олицетворившему в их глазах тип „музыканта-романтика“». Здесь еле различим мотив: отдали предпочтение Дихтеру, а победитель — Соколов. И Гаккель подводит итог: «…Когда… в Большом зале Петербургской филармонии с трехдневным интервалом играли 49-летний Дихтер… и 44-летний Соколов… то соразмерность вещей увидели все, кто наблюдал это соседство и еще помнил о давней конкурсной коллизии. Соколов явился нам художником огромного творческого масштаба. Дихтер оказался вечным (и неизбежно поблекшим) „юношей-романтиком“…»

Что же из этого следует — разве не ясно?! Настояв на первой премии Соколову, Гилельс оказался прав! Сколько мы знаем примеров, когда «первые» сникали, ничем себя не проявив; они стерлись в «музыкальной памяти».

В нашем случае, так сказать, — оптимальный вариант. Гилельс разглядел в Соколове, которому было тогда столько же лет, как и ему самому в 1933 году, — то, что вскоре увидели все, — он предугадал будущее. Так скажите же, наконец, об этом во всеуслышание! А на страницах книги (уже не одно издание) так и осталась красоваться разъяренная старушка; так и будет она жить в памяти читателей — борец за попранную справедливость…

Второй конкурс, вскользь упомянутый, тоже нуждается в дополнительной информации. О нем было замечено лишь, что все сошло вполне мирно; внешне так и было. Но…

В 2005 году журнал «Музыкальная жизнь» приоткрыл завесу над «тайнами мадридского двора»: «…Острая ситуация сложилась по ходу пианистического конкурса. Перед председателем жюри Эмилем Гилельсом была поставлена „патриотическая“ задача: после „промашки“ 1958 года… теперь требовалось во что бы то ни стало короновать своего. На роль триумфатора был назначен Владимир Ашкенази. Но у этого талантливого пианиста не было никакого желания вступать в очередное состязание… (он уже был лауреатом конкурсов в Варшаве и Брюсселе. — Г. Г.) Зачем ему еще одно испытание? Однако, как говорилось, партия сказала — надо, комсомол ответил — есть! В результате Ашкенази… выступал хорошо, но ниже своих возможностей. Мало того, на беду нашей музыкальной бюрократии выискался достойный соперник — англичанин Джон Огдон. Что делать? И вновь Эмиль Гилельс оказался на высоте. Он решил поступить по справедливости. В итоге были вручены две первые премии — Владимиру Ашкенази и Джону Огдону.

Концертная практика подтвердила правильность такого решения».

Картина, как видим, вовсе не безмятежно-пасторальная. И Гилельсу, конечно, потрепали нервы изрядно.

На этом расстанемся с конкурсами им. Чайковского.

Вообще, работа за столом жюри была для Гилельса привычной: он неоднократно приглашался на ответственнейшие соревнования в Париже, в Брюсселе.

Виктор Мержанов вспоминает: «На мою долю выпало счастье многолетнего общения с Эмилем Григорьевичем в жюри Международного конкурса пианистов в Брюсселе, где он пользовался глубочайшим авторитетом. Его суждения, отличавшиеся предельной честностью и объективностью, имели громадное значение для членов жюри. Его приветствовали повсюду, где он появлялся, его концерты были событием огромной важности. Наблюдая Гилельса в условиях работы жюри бельгийского конкурса, членами которого всегда были и есть музыканты, пользующиеся мировой известностью, я часто поражался своеобразному „феномену“ первого появления Эмиля Григорьевича в комнате заседания жюри. Когда он входил (только он!), то всегда сразу же воцарялась тишина, всех (и знавших Гилельса ранее, и видевших его в первый раз) охватывало ощущение встречи с чем-то очень значительным, необычным… Таково было магическое влияние его натуры, таланта на всех, так или иначе соприкасавшихся с ним людей».

Будем следовать за хронологией событий.

В 1958 году — в год Первого конкурса им. Чайковского — вышла книга Генриха Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры». Надо ли говорить, каким это было событием! Книга быстро сделалась, как сказали бы сейчас, бестселлером — передавалась из рук в руки, читалась запоем, обсуждалась горячо и заинтересованно, «с пристрастием». Иначе и быть не могло: среди привычной методической литературы — в немалом своем количестве, что греха таить, скучновато-однообразной и уныло-назидательной — появилась книга ярко-талантливая, артистичная, раскованная, блестяще изложенная, причем написанная не теоретиком-методистом, а выдающимся пианистом, знающим изнутри свое «святое ремесло». Подобные «свидетельства» не имеют цены.

Как и положено, на книгу появились рецензии; автор одной из них, много раз уже упомянутый, Л. Баренбойм, обстоятельно взвесил все «за» и, представьте себе, «против» — нашел же что-то, раскопал! Я, тогдашний студент, хорошо помню свою реакцию: «Да кто он такой, как он посмел?!» Правда, в кулуарных разговорах некоторые музыканты выражали какое-то недовольство (я не понимал тогда — чем), но возразить «прилюдно» Нейгаузу — учителю Гилельса и Рихтера, властителю дум пианистической молодежи, непререкаемому авторитету — значило заведомо поставить себя в проигрышное положение; Баренбойм не убоялся.

Но и в другом отношении Баренбойм оказался в невыгодной ситуации: Нейгауз ему ответил, однако не в журнале «Советская музыка», где напечатал свою рецензию Баренбойм, а во втором издании своей книги. К настоящему времени книга выдержала уже шесть(!) изданий — таким образом, ответ Нейгауза все время, так сказать, на виду, а статья Баренбойма, будучи напечатанной только однажды, погребена где-то в залежах специального музыкального журнала и читателю практически недоступна.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн