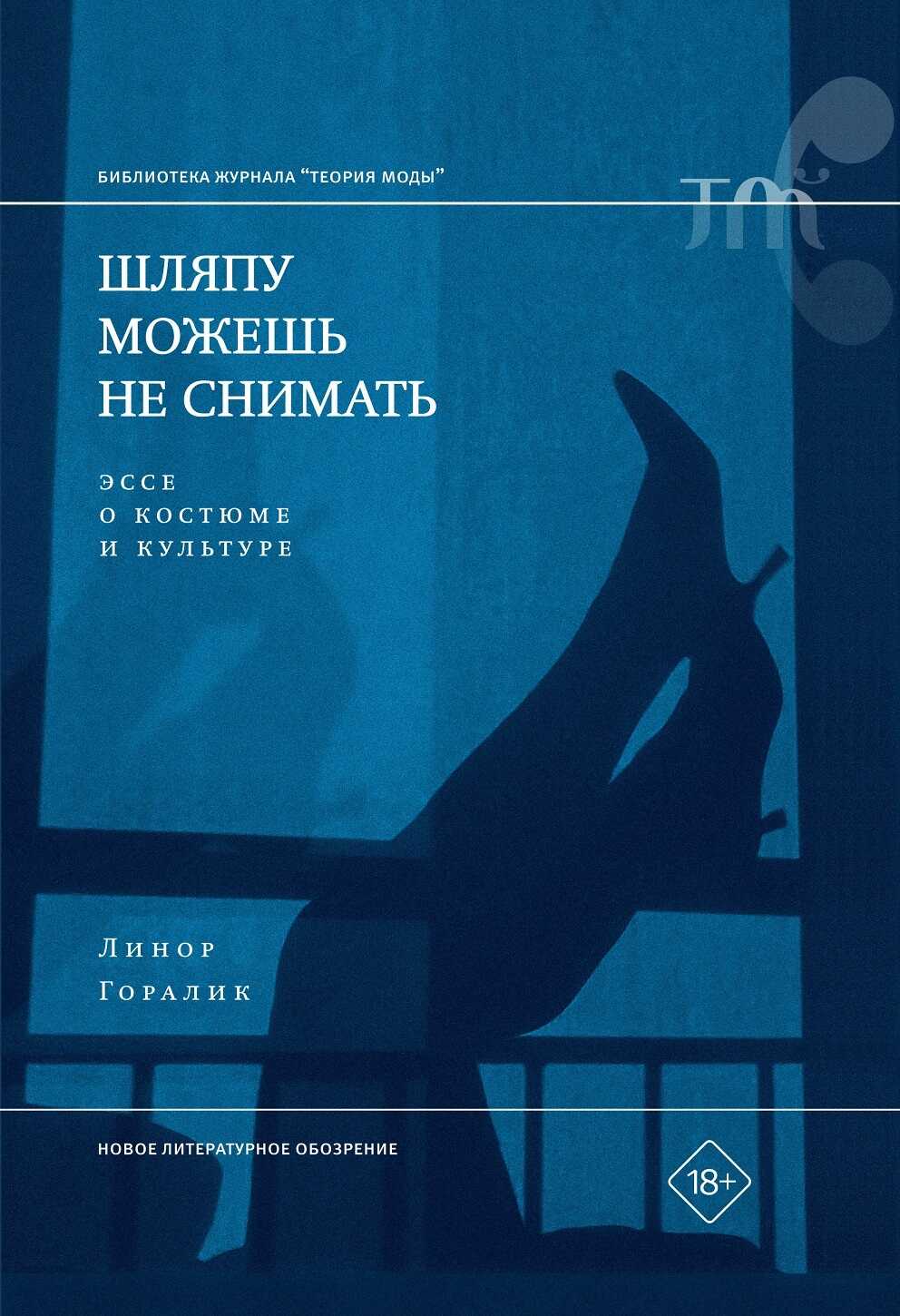

Читать книгу - "Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - Линор Горалик"

Аннотация к книге "Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - Линор Горалик", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГОРАЛИК ЛИНОР-ДЖУЛИЕЙ (ГОРАЛИК ЮЛИЯ БОРИСОВНА), ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГОРАЛИК ЛИНОР-ДЖУЛИИ (ГОРАЛИК ЮЛИЯ БОРИСОВНА).В книге Линор Горалик собраны ее развернутые эссе, созданные за последние двадцать лет и опубликованные преимущественно в журнале «Теория моды: одежда, тело, культура». Автор не раз подчеркивала, что занятия теорией и историей костюма (ключевые интересующие ее темы – «современный костюм и идентичность» и «костюм в периоды кризиса») плотно связаны с аналогичной работой, проводимой ею в своем художественном творчестве. Речь идет об исследовании индивидуального опыта проживания ситуаций внутреннего вызова, порожденного напряженными внешними обстоятельствами. Эссе, вошедшие в эту книгу, демонстрируют не только примеры этой работы, но и обращения автора к темам трансгрессии, этники, социального искусства, лидерства, болезни и больничного пространства. Сборник делится на три части: в первую («Мальчик в кофточке с пуговицами») вошли тексты, посвященные вестиментарным практикам позднесоветского периода и постсоветской эмиграции; второй раздел («Шляпу можешь не снимать») посвящен бытованию одежды в различных смысловым контекстах – от антуража fashion-съемок до современного эротического костюма; третью часть («Но ты, моя любовь, – ты не такая!») составляют эссе о важных трендах современной культуры – от карантинных практик, связанных с телом, до ностальгии по СССР в брендинге продуктов питания. Линор Горалик – прозаик, поэтесса и журналистка, автор вышедших в издательстве «Новое литературное обозрение» книг «Имени такого-то» и «Тетрадь Катерины Суворовой».

Родом из детства: целевая аудитория «советского ретро»

Ассоциации, вызываемые «советским ретро» у некоторых групп населения, могут являться (и, как несложно судить по высказываниям в прессе[8], зачастую являются) крайне негативными. Но сегодня «советское ретро» набирает обороты, приобретая все более успешные формы. Очевидно, что этот факт объясняется наличием некоторой благодарной аудитории, хорошо воспринимающей «советское ретро», понимающей его язык, готовой и способной платить за него деньги, а главное – все сильнее задающей тон в коммерческой жизни страны.

Эту аудиторию среди прочего составляет значительный слой тех жителей России, кто сегодня пребывает в возрасте от двадцати пяти до тридцати пяти – тридцати шести лет. Приведенные возрастные планки обуславливают не только максимальную экономическую активность, высокую покупательную способность, основные (уже сейчас или в ближайшее время) посты в управлении экономикой и политикой страны – эти возрастные рамки обуславливают еще один важнейший фактор: сегодняшним тридцатипятилетним россиянам в 1986 году, то есть «на заре перестройки», было пятнадцать-шестнадцать лет; сегодняшние двадцатипятилетние были в том возрасте, когда память детства уже отчетливо сохраняется. Этот возрастной промежуток, двадцать пять – тридцать шесть, описывает поколение «последних советских детей» – тех, кто в полной мере или хотя бы в перестроечном варианте застал «советское детство». Слоган «Русского радио» «Наша Родина – СССР!» является по отношению к этой аудитории высказыванием еще более точным, чем по отношению к старшему поколению: «последние советские дети» способны, в силу ряда причин, ностальгировать по СССР как по «Родине» с куда меньшей неприязнью, чем те, кто успел побыть в СССР взрослым.

Когда в одном из своих интервью[9] Денис Симачев, звезда «советского ретро» и один из главных его промоутеров в мире моды, говорит: «Мы родом из Союза, мы черпаем оттуда. Это логично, объяснимо и понятно», он, по-видимому, прав, потому что это действительно логичней, объяснимей и понятней для Симачева и его сверстников, чем полное отторжение «совка»: для «последних советских детей» быть «родом из Союза» означает «быть родом из детства», детство и Союз оказываются для них хронологически эквивалентными. Поэтому на восприятие ими Союза во многом распространяются те психологические механизмы, которые распространяются на восприятие собственного детства, – и в первую очередь механизм позитивного коннотирования, позволяющий помнить детство как период защищенности, относительной беззаботности, ярких переживаний и позитивных эмоций, забывая (вытесняя), по возможности, негативный материал. Когда «Союз» и «детство» оказываются эквивалентны, воспоминания о Союзе становятся сродни воспоминаниям о детстве, то есть волей-неволей приобретают важнейшие элементы «ретро», наивно-позитивного, несколько лубочного. Это совершенно не означает невозможности помнить плохое, но речь идет об общем эмоциональном фоне в отношении к периоду времени, и частое обращение к элементам счастливого детства, одновременно являющимся элементами советского быта, у бренд-мейкеров, копирайтеров и дизайнеров подчеркивает это предположение. К примеру, в этом году новогодние витрины нескольких дорогих бутиков в центре Москвы были оформлены в стиле «советского ретро» – с чашками в горошек и советскими игрушками, с советскими интерьерами начала 1980‑х. Учитывая, что последние советские дети являются главной целевой аудиторией этих магазинов, такое дизайнерское решение, очевидно, полностью соотносится со вкусами и желаниями аудитории: сладость Нового года – это сладость детского – то есть советского – Нового года. Другой пример – пресс-релиз ресторана «Чердак 100%» в Сокольниках: «…Москва 80‑х годов, окруженная ореолом юношеской мечты, встретит вас в пивном ресторане „Чердак 100%“. В зале, рассчитанном на 90 человек, атмосфера тихой ностальгии – плейсы в виде заламинированных старых газет „Советский спорт“ и „Правда“, бюсты Ленина на полках, горны, пионерское знамя… На полках и стенах старые и знакомые вещи – лыжи, коньки, будильники, утюги, лампы, транзисторы – все то, что так завораживало в детстве, когда мы тайком от взрослых залезали на чердак». Здесь знак равенства между «советским» и «детским» ставится интуитивно – и эффективно.

Другая возможная причина симпатий «последних советских детей» к «советскому ретро» – тот факт, что, в силу возраста, большинство из них было незнакомо с наиболее отвратительными сторонами советской реальности или наблюдало их в жизни взрослых, от которой ребенок или подросток, захваченные собственной интенсивной динамикой переживаний, легко отстраиваются. Для этого поколения наиболее тяжелые воспоминания о невыносимости быта, страхе перед будущим, отсутствии финансовых возможностей, неблагоустроенности связаны как раз с постсоветскими ранними 1990‑ми – пришедшийся на этот период подростковый возраст или ранняя юность создавали крайне неприятный контраст с относительной стабильностью советского детства, усиливая эффект позитивного коннотирования «советского» и «детского» вперемешку.

Еще один момент, который не следует упускать из виду: принадлежность к числу «последних советских детей» является некоторым (возможно, единственным) фактором общности для этого поколения, очень разобщенного в классовом, финансовом, социальном смыслах. Язык советских символов, символов советского детства – это единственный сохранившийся у них общий язык. При необходимости обратиться к той или иной возрастной группе, не дифференцируя ее по дополнительным признакам, маркетологи нередко использовали символы детства и юности этой группы (будь то хипповские наряды американских старшеклассников или юбки-колокольчики девушек-беби-бумеров). У российских маркетологов, дизайнеров, промоутеров есть особая возможность адресоваться к поколению последних советских детей, благо символика их детства уникальна и прекрасно опознаваема. Этот прием – одновременно с поразительной работой механизмов позитивного коннотирования – иллюстрируется, например, рекламой чипсов «Московский картофель»: этот бренд, существующий с советских времен, в 2006 году провел рекламную кампанию с плакатами, на которых черно-белые фотографии, изображающие студентов «на картошке» и маркированные «Иссык-Куль, 1981» или «Западная Двина – 86», располагались под лозунгом «Вспомни, как все начиналось». Очевидно, те, кто школьником или студентом копал картошку по колхозам в 1986 году, должны были вспомнить не принудительность этих сельскохозяйственных работ и

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут