Читать книгу - "Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова - Александра Залевская"

Аннотация к книге "Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова - Александра Залевская", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Рассматривая особенности живого знания, Зинченко указывает, что оно всегда пристрастно и включает знание о субъекте знания, т.е. о себе самом; оно принципиально неполно, открыто, трудно доказуемо; одним из его признаков является целостность, «схватываемая» непосредственно; знание может «окостеневать», становиться мёртвым и т.д.

В «Большом психологическом словаре» уточняется, что живое знание представляет собой «соцветие разных знаний», своего рода интеграл[105]. Некоторые авторы не пользуются термином «живое знание», но по сути описывают его в разных ракурсах (см., например, модель образа сознания[106]и понятие «живого движения» как «функционального органа» у Н. А. Бернштейна[107]). М. А. Холодная[108]в связи с решением задачи обогащения когнитивного опыта учащихся в целях интеллектуального воспитания личности в условиях современного школьного образования фактически говорит о способах формирования живого знания, таких как словесно-символический, визуальный, предметно-практический, чувственносенсорный; при этом указывается:

«Понятийные психические структуры – это интегральные когнитивные образования: их психическим материалом являются три модальности опыта – словесно-речевая, визуальная и чувственно-сенсорная»[109].

«Утверждение, что понятийное мышление оперирует “отвлечёнными сущностями”, конечно же, не более чем метафора»[110]; …«эйдосы» (запечатлённые, сохранённые во всех деталях образы предметов после прекращения их восприятия) – «это интуитивные визуальные схемы, в которых отображены инварианты чувственно-конкретного и предметно-смыслового опыта человека и которые не всегда могут быть выражены в терминах словесных описаний»[111].

Приведённые выше мнения можно суммировать следующим образом. Живое слово представляет собой:

• достояние пользующегося языком человека;

• продукт своеобразной переработки индивидом многообразного (вербального и невербального) опыта познания и общения;

• средство доступа к образу мира личности;

• специфическое орудие разнообразной (в том числе – коммуникативной) индивидуальной и социальной деятельности людей;

• познавательную единицу с двойственной онтологией, обращенную одной свое ипостасью к индивиду, а другой – к социуму/культуре.

Живое слово:

• обладает изначальной предметностью;

• возбуждает представление о вещи со всеми её признаками;

• позволяет думать о действительности (опосредствует мысль, помогает формировать мысль при её формулировании);

• обеспечивается взаимодействием сенсорики, интеллекта и эмоционально-оценочных переживаний;

• отличается от слова, каким оно представлено в словаре.

В «живом знании» только условно (в чисто научных целях) можно пытаться разграничить: языковое знание и/или знание о мире; знание и/или переживание понятности воспринимаемого; социально принятое и/или обусловленное личностным опытом отношение к знанию; актуально сознаваемое знание и то, что учитывается на более «глубоких» уровнях; выводные знания различных видов, разных уровней развёртывания и осознаваемости; различные уровни обобщения и дифференцирования знания и т.д.

В реальной жизнедеятельности человека все названные и другие характеристики знания функционируют в едином ансамбле, слаженная работа которого на разных уровнях осознаваемости обеспечивает результат, связанный с мотивацией, ориентированный на условия места и времени и т.д.

Особую роль в функционировании живого знания играет образ мира, который начинает формироваться у ребёнка до овладения языком и далее самоорганизуется параллельно с формированием и совершенствованием языкового знания как средства/инструмента познания и социализации через общение. Знание «мертво», если оно не находит опоры в голограмме образа мира, в элементах и признаках уже пережитого опыта разных модальностей (т.е. зрительного, слухового, тактильного и др.) или в воображаемых на этой основе возможных объектах, действиях или ситуациях.

Сказанное выше принципиально важно, поскольку оно имплицирует необходимость постоянной работы индивида в разных направлениях, к которым, в частности, относится поиск опор в предшествующем опыте для встречного моделирования именуемых словом образов, ситуаций, связей и отношений, предвосхищающих текущую ситуациях возможных условий и следствий из неё как залога успешности адаптации к естественной и социальной среде. Эта работа протекает на разных уровнях осознавания при взаимодействии тела и разума и влиянии множества внешних и внутренних факторов.

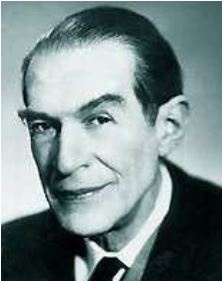

Целенаправленное обсуждение двойной жизни языка и значения слова было предпринято Алексеем Николаевичем Леонтьевым (1903–1979), имя которого вошло в историю науки в связи с наиболее теоретически и экспериментально разработанным вариантом деятельностного подхода в психологии (такое определение даётся в «Большом психологическом словаре»[112]). Книги А. Н. Леонтьева «Проблемы развития психики» [1972], «Деятельность. Сознание. Личность» [1977] признаются базовыми для теории речевой деятельности; особая роль при этом отводится работам «Общее понятие о деятельности» [1974] и «Психология образа» [1979].

Начнём с того, что двойная жизнь значений должна рассматриваться в более широком контексте проблемы соотношения человека и общества, в свете необходимости «различать сознаваемое объективное значение и его значение для субъекта»[113]:

«… мы вплотную подходим к проблеме, которая является камнем преткновения для психологического анализа сознания. Это проблема особенностей функционирования знаний, понятий, мысленных моделей, с одной стороны, в системе отношений общества, в общественном сознании, а с другой – в деятельности индивида, реализующей его общественные связи, в его сознании»[114].

Особый интерес в работах А. Н. Леонтьева представляют его концепция многомерного образа мира как центрального для познавательных процессов человека и опосредствующего любую деятельность, учение о чувственной ткани сознания, а также постановка вопроса: «каково реальное место и роль значения в психической жизни человека, чтó оно есть в его жизни»[115]. Ответы Леонтьева на эти вопросы даются в ряде его публикаций.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн