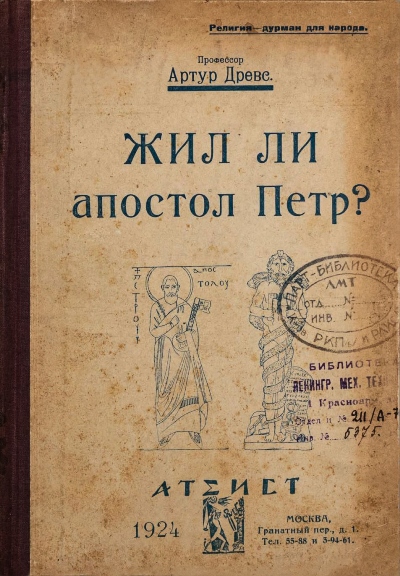

Читать книгу - "Миф о Христе. Том II - Артур Древс"

Аннотация к книге "Миф о Христе. Том II - Артур Древс", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Дорогие читатели, приготовьтесь продолжить захватывающее путешествие в мире истории и религии с новым томом книги "Миф о Христе" от уникального автора Артура Древса. Вторая часть этой книги раскрывает новые грани древних мистических учений и приглашает вас на увлекательный квест по расшифровке тайн прошлого.

📖 О книге: В "Мифе о Христе. Томе II" автор глубоко погружается в исследование древних текстов и археологических находок, раскрывая нам новые аспекты жизни и учения Христа. Книга предлагает уникальный взгляд на события, произошедшие две тысячи лет назад, и позволяет заглянуть в глубины мистической реальности тех времен.

👤 Об авторе: Артур Древс – известный исследователь и писатель, специализирующийся на истории религии и древних культурах. Его работы всегда вызывают интерес у читателей, и "Миф о Христе" – не исключение. Автор подходит к своей теме с уникальным взглядом, раскрывая тайны прошлого, которые долгие века оставались скрытыми.

🔓 На books-lib.com: Наш веб-сайт – это ваш источник знаний и удовольствия от чтения. У нас вы можете не только читать книги онлайн, но и наслаждаться аудиокнигами, погружаясь в истории с удивительными голосами исполнителей. Более того, мы предоставляем доступ к бестселлерам и лучшим произведениям мира, чтобы каждый читатель мог найти что-то особенное.

🎉 Заключение: "Миф о Христе. Том II" – это не просто книга, это путешествие в прошлое, которое меняет ваш взгляд на события, произошедшие тысячи лет назад. Готовы ли вы открыть для себя новые аспекты древних мистических учений? Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем исследовании и расшифруйте тайны Христа вместе с Артуром Древсом. 📜✨

ж) Этика Иисуса.

Слова Иисуса неподражаемы! Идеал евангелия непревосходим! — восторженно взывает Вейнель (34, 58), а потому могло бы создаться впечатление, что таковые словеса и такой идеал могли быть «вымышлены» только Иисусом. Между тем, каждое его слово имеет параллели в предшествующей и современной Иисусу религиозной, сентенциозной мудрости, — больше того: самые прекрасные и самые важные изречения Иисуса, как доказано, свое начало и происхождение имеют в ветхом завете. «Довода Вейнеля неоснователен уже по одному тому, что этика Иисуса принципиально не могла оторваться от почвы иудейской теории награды и наказания. Никакая нравственность, ведь, не может быть «самой высокой», которая так решительно, как у Иисуса, основана на человеческом эгоизме. Правда, Вейнель оспаривает, что это обстоятельство было «существенно» для этики Иисуса, и он изо всех сил старается привести довод за то, что Иисус, напротив того, прямо «сломал» теорию иудаизма о награде и наказании, и что вот это-то у него более существенно, чем первое обстоятельство (37). Но то, что он приводит в пользу такого взгляда, мало убедительно: обычное топтание на месте, пережевывание елейно-проповеднических фраз и общих мест, как, например, то, что Иисус является воплощением «высочайшего идеала», что христианство — «религия любви», причем все это пересыпано выпадами против Гартмана и его сторонников, чтобы тем самым отклонить внимание от темы. Пробуждается чувство сожаления и сострадания к этой теологической раббулистике, — а вывод? — что Иисус вместе с эсхатологическим обоснованием нравственных предписаний, от исполнения которых зависит судьба индивидуума в загробном мире, имел в виду «в то же время также (!) совершенно сознательное разрушение идеи награды, как он выразил это в притче о работниках и винограднике, и словах: «никто нас не нанял». Наконец, он желал дать этому новое обоснование на исконном желании человека сделаться подобным богу, «...быть сострадательным подобно отцу, который заставляет свое солнце восходить над злыми так же, как над добрыми».

Жаль только, что ссылка на довольно неудачную притчу о работниках в винограднике неосновательна уже потому, что эта притча вовсе не так ясна и понятна, как думает Вейнель. Притча низводит бога на степень капризного деспота («Разве я не властен в своем делать, как хочу?»), а затем она не вяжется как с Иисусовой верой в бога-отца, так и вообще с его пониманием нравственного поведения. Выражение «никто нас не нанял» в предполагаемом Вейнелем смысле можно понять только с помощью самой натянутой теологической экзегетики.

Что же касается требования подражать совершенному богу, то, не говоря уж о натяжке и логической нелепости этого требования, это изречение столь мало чуждо иудаизму и столь мало «оригинально» в устах Иисуса, что не только в ветхом завете, но и в талмуде находим следующие параллели к нему: «Господу богу вашему последуйте» (Второз., 13, 4); в книге Левит (11, 44 и 19, 2): «освящайтесь и будьте святы, ибо я, господь бог ваш, свят!», а в Sota, 13: «Как господь милосерд, милостив, благосклонен и долготерпелив, так будь и ты!». «Как он одевает нагого, посещает больного, хоронит усопшего, утешает сетующего, — так будь и ты!»[81].

Из этого видно, что подразумевает Вейнель под «настоящим историком», требуя, чтобы подобным местам придавалось исключительное значение в Иисусовом обосновании нравственных предписаний, и полагая, что «занятие наших противников — не историография, а злоупотребление преданием в целях умаления оригинального человека». Между тем, даже такой ученый, как Шнейдер, об «историческом уме» которого лучше всего отозвался Циммерн, в том, как Иисус ставит рядом всевозможные обоснования этики, не сознавая их различия и их ценности, видит «признак не силы, а слабости». «Для кого, — говорит он, — детски-наивное обоснование на заповеди божьей более или равноценно с рациональным или абсолютным обоснованием (на божественном совершенстве), тот еще не дозрел до понимания его обоснований, до выделения примитивно-научного элемента, до логических выводов; насколько иудейский монотеизм стоит выше вавилонской религии с ее многими ростками, настолько выше этики Иисуса эллинская этика».

Впрочем, Вейнель сильно заблуждается, утверждая, что возражение против христианства направлено исключительно против тех возвышенных слов Иисуса, в которых заключается вся ценность последнего (34). Нет, вовсе нет! Наше возражение направлен против устаревшего миросозерцания христианства, которое с помощью какой-угодно остроумной диалектики нельзя уже более примирить с современным мировоззрением и жизнепониманием, а прежде же всего оно направлено против нелепой попытки мнимо-исторического человека Иисуса выставить в качестве воплощенного нравственного идеала для всех времен. Также и мы питаем уважение к этике Иисуса, какого она заслуживает, но в то же время мы не закрываем глаза на ее исторически обусловленные недостатки, признание ее «непревосходимости», несмотря на известное выражение Гете, считаем бессмысленной фразой, а прежде всего, противимся требованию в мнимой непревосходимости этой этики видеть довод в пользу существования исторического Иисуса. Наконец, мы даже лучшего мнения о христианстве, чем трактующая о жизни Иисуса теология сорта Вейнеля, так как мы — того мнения, что чистая этика, даже самая высокая, как таковая, не составляет еще религии, не составляет ее даже и в том случае, если она ориентируется на «единственную в своем роде» личность мнимо-исторического Иисуса. Если бы сущность христианства и его ценность заключались только в этике Иисуса, как утверждает Вейнель, то оно, вообще говоря, было бы не какой-то новой религией, а, в крайнем случае, только углубленным и одухотворенным иудаизмом. Посему мы должны остаться при том мнении, что защищаемая Вейнелем и ему подобными точка зрения представляет не прогресс внутри христианства, а только возврат в сторону иудаизма и благочестия пророков и Притчей Соломоновых.

з) Дальнейшие параллельные места.

Значит, также и из слов Иисуса нельзя заполучить довода в пользу его историчности, тем более, что даже Вейс считает «возможным, что от Иисуса не сохранилось ни одного слова, а все было вложено ему в уста» (168). Мы считаем себя тем более в праве допустить это, раз вряд ли можно привести хоть какое-нибудь изречение Иисуса, которое нельзя было бы вывести из ветхого завета и талмуда. Ко скольким, даже второстепенным на вид деталям относится это, — показывает Матфей (8, 22): «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Это выражение соответствует талмудическому постановлению, согласно которому, погребение трупа

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн