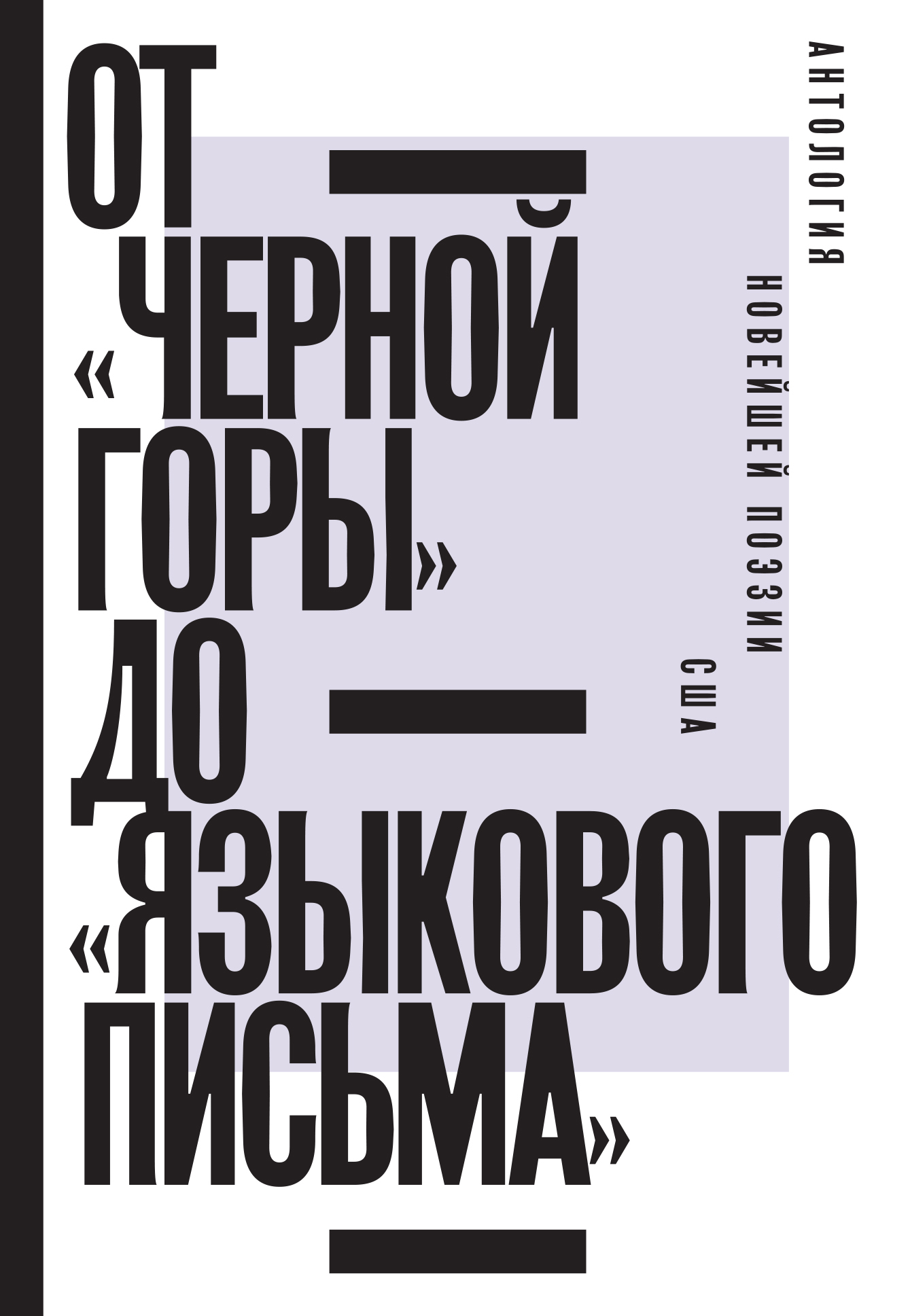

Читать книгу - "От «Черной горы» до «Языкового письма». Антология новейшей поэзии США - Ян Эмильевич Пробштейн"

Аннотация к книге "От «Черной горы» до «Языкового письма». Антология новейшей поэзии США - Ян Эмильевич Пробштейн", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

На протяжении последних ста с лишним лет взаимный интерес России и США к литературам друг друга не ослабевает, несмотря на политические конфликты и разногласия между двумя странами. Однако направления новейшей американской поэзии – течения, которые с середины прошлого века занимались поиском новых языков и форм литературного письма, – до сих пор недостаточно знакомы отечественному читателю. Антология ставит перед собой задачу восполнить этот пробел и наиболее полно представить русскоязычной публике четыре основных американских поэтических движения – школу «Черной горы» (Блэк-Маунтин), Нью-Йоркскую школу, Сан-Францисский ренессанс и Языковую школу (Языковое письмо). Наследуя американским модернистам в диапазоне от Гертруды Стайн и Эзры Паунда до Луиса Зукофски и Уильяма Карлоса Уильямса, эти направления продолжают активно развиваться и в наше время. В книгу вошли произведения, написанные с начала 1950‐х годов до 20‐х годов XXI века, а каждый раздел антологии предваряется очерком истории соответствующего направления, основанным на актуальной научной литературе.

«Единство произведения не есть замкнутая симметричная целость, а развертывающаяся динамическая целостность… Ощущение формы при этом есть всегда ощущение протекания (а стало быть, изменения)… Искусство живет этим взаимодействием, этой борьбой».

Язык открывает то, что можно знать, и что, в свой черед, всегда меньше того, что язык может сказать. Мы сталкиваемся с первыми ограничениями этих взаимоотношений еще в детстве. Все, что ограничено, можно представить себе (верно или неверно) как объект, по аналогии с другими объектами – мячами, реками. Дети объективизируют язык, обмениваясь им в игре, в шутках, каламбурах, загадках или скороговорках. Они открывают для себя, что слова не равны миру, что смещение, подобное параллаксу в фотографии, разделяет вещи (события, идеи, предметы), и что слова для них – это сдвиг, приоткрывающий брешь.

‹…› Поскольку мы обладаем языком, мы оказываемся в особом, специфическом отношении с объектами, событиями, ситуациями, которые конституируют то, что мы принимаем за мир. Язык порождает свои собственные характеристики в психологической и духовной обусловленности человека. На деле он почти и есть наша психологическая обусловленность. Психология создается в борьбе между языком и тем, что он притязает описать и выразить, как следствие нашего ошеломляющего переживания беспредельности и неопределенности мира, наряду с тем, что столь часто оказывается неадекватностью воображения, желающего познать мир, а для поэта – еще большей неадекватностью языка, дающегося, чтобы описывать его, оспаривать или раскрывать. Эта психология вводит желание в самое стихотворение, точнее, в поэтический язык, для которого мы должны сформулировать мотив стихотворения. Язык – одна из принципиальных форм, которую принимает наша любознательность. Он лишает нас покоя. Как заметил Франсис Понж: „Человек – это любопытствующее тело, центр тяжести которого выпадает за его пределы“. Думается, этот центр располагается в языке, благодаря которому мы ведем переговоры с нашим умом и миром; тяжесть во рту выводит нас из равновесия и устремляет вперед. „Она лежала на животе, прищурив глаз, ведя игрушечный грузовик по дороге, которую расчистила пальцами. Затем пролом раздражения, вспышка синевы, перехватывающая дыхание… Ты можешь увеличить высоту последующими добавлениями, а поверх надстроить цепь ступеней, оставляя туннели или же проемы окон, как я делала, между блоками. Я подавала знаки, чтобы они вели себя как можно тише. Но слово – это бездонная копь. Волшебным образом оно стало беременно и раскололось однажды, дав жизнь каменному яйцу величиной с футбольный мяч“. (Лин Хеджинян, «Моя жизнь»)».

Язык никогда не находится в состоянии покоя. Его синтаксис может быть таким же сложным, как мысль. И опыт использования языка, который включает опыт его понимания, равно как речь или письмо, неизбывно деятелен – интеллектуально и эмоционально. Движение строки или предложения, либо последовательности строк и предложений обладает и пространственными, и временными свойствами. Смысл слова, находящегося на своем месте, производится одновременно и его побочными значениями, и контактами с соседями по предложению, и выходом из текста во внешний мир, в матрицу современных и исторических референций. Сама идея референтности пространственна: вот слово, а вот вещь, в которую слово пускает любовные стрелы. Путь от начала высказывания к его концу – простейшее движение; следование же по коннотационным перепутьям (то, что Умберто Эко называл «смысловыводящими прогулками») представляет собой куда более сложное, смешанное движение.

Чтобы определить эти рамки, читателю надлежит, скажем так, «прогуляться» из текста вовне, чтобы отыскать межтекстовую поддержку (аналогичные темы и мотивы). Я называю эти интерпретивные движения смысловыводящими прогулками; это отнюдь не причуды читателя – они вызваны дискурсивными структурами и предусмотрены всей текстовой стратегией, как необходимый конструктивный элемент. (Умберто Эко, «Роль читателя»).

Вместе с тем продуктивность языка проявляется и в другого рода активности, которая знакома каждому, кто пережил очарование и магию слов, притягивающих смыслы. Это первое, на что обращает внимание в произведениях, построенных случайным образом либо на основе произвольного словаря (некоторые из работ Джексона Мак-Лоу), либо на основе словаря, ограниченного каким-либо несообразным смыслу критерием.

‹…› Невозможно найти ни одного словесного ряда, совершенно свободного от возможного повествовательного или психологического содержания. Более того, хотя «историю» или «тон» таких произведений разные читатели будут интерпретировать по-разному, их прочтения ограничены определенными пределами. Необязательность словесных рядов не означает их абсолютной свободы. Письмо дает развитие сюжетам и, стало быть, словам, которые мы для них используем.

‹…› «Одержимость познанием» – таково еще одно проявление тревоги, порождаемой языком, в связи с чем можно вспомнить утверждение Мефистофеля из „Фауста“ о том, что, слыша слова, человек уверен, будто в них скрыт некий смысл.

Природе языка свойственно порождать и в какой-то мере оправдывать подобные фаустовские устремления. Конечно, утверждение, что язык – это смысл и посредник в обретении познания и неотъемлемой от него власти, старо. Знание, к которому увлекает или которое обещает язык, обладает природой как сакральной, так и секулярной, как искупительной, так и утоляющей. Позиция nomina sunt numina[281] (утверждающая, что имя и вещь принципиально подобны), что подлинная природа вещи имманентно наличествует в имени, что имена сущностны) полагает возможным некий язык, идеально совпадающий со своим объектом. Будь это так, мы смогли бы посредством речи или письма достичь «единства» со вселенной или хотя бы с ее частями, что является условием полного и совершенного знания.

Однако если, по сценарию Эдема, мы получили знание о животных посредством их именования, это произошло не благодаря сущностной имманентности имени, но потому что Адам был таксономистом. Он выделил отдельные особи, открыл понятие классов и организовал виды, в соответствии с различными их функциями и отношениями, в систему. «Именование» предполагает не отдельные слова, а структуру.

Как указывает Бенджамин Уорф, «…каждый язык есть обширная моделирующая система, отличная от других, в которой содержатся предписанные культурой формы и категории, посредством которых личность не только сообщается, но и анализирует природу, подчеркивает определенные типы связей и явлений или пренебрегает ими, направляет свое мышление в определенное русло, возводит дом своего сознания». В этой же, кажется, последней своей статье (она написана в 1941 году и озаглавлена «Язык, разум, реальность») Уорф пытается высказать нечто, переходящее в область религиозных мотиваций:

«Идея слишком сильна, чтобы ее можно было запереть во фразе, я бы предпочел оставить ее невысказанной. По-видимому, ноуменальный мир – мир гиперпространства, высших размерностей – ждет, чтобы стать открытым всем наукам (лингвистика будет в их числе), которым он придаст единство и целостность. Он ожидает открытия в соответствии с первым

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут