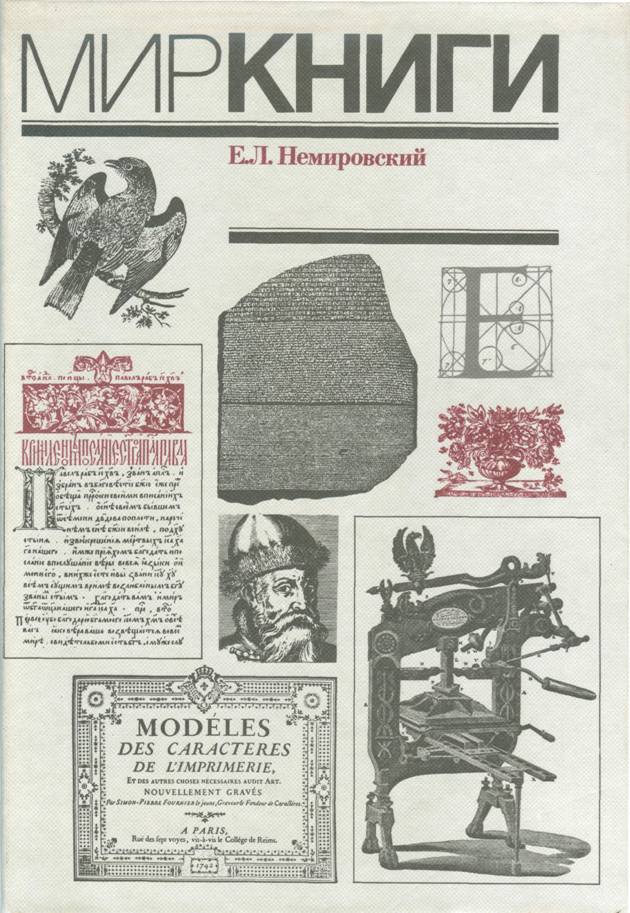

Читать книгу - "Мир книги. С древнейших времен до начала XX века - Евгений Львович Немировский"

Аннотация к книге "Мир книги. С древнейших времен до начала XX века - Евгений Львович Немировский", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

История книгопечатания с древнейших времен до начала XX века

Какое обилие операций! И все для того, чтобы отпечатать один лист.

Производительность станка можно повысить, если печатать на нем за один раз несколько страниц. Нужно лишь увеличить размеры станка. По этому простому и, казалось бы, самому легкому пути и пошла вначале изобретательская мысль. Чтобы получить оттиск хорошего качества, необходимо плотно прижать бумажный лист к печатной форме, на которую предварительно нанесен слой краски. Чем форма больше, тем большее давление должен создавать ручной печатный станок. Это значит, что сам станок нужно делать более прочным.

Первые типографские станы целиком делали из дерева, но материал этот, как известно, легко раскалывается, изнашивается. На смену дереву пришел металл. Чтобы печатный станок стал металлическим, потребовалось почти триста лет.

Первый шаг в этом направлении сделал нюрнбергский типограф Леонард Даннер, в 1550 г. поставивший на станок латунный винт-шпиндель. Вскоре из металла стали делать и нажимные доски.

В 1620 г. амстердамский типограф Биллем Янсзон Блау (1571 - 1638) применил плоские металлические пружины, смягчавшие удар доски о форму. Это позволило улучшить качество печати. Блау соорудил для своей типографии, изготовлявшей прекрасные географические атласы, девять станков новой конструкции и назвал их именами девяти муз - нрокровительниц наук и искусств.

Шли годы… И с каждым десятилетием в печатном станке оставалось все меньше и меньше деревянных частей. Уже знакомый нам Фирмен Дидо заменил деревянный талер (Бальзак называл доску, на которой устанавливают печатную форму, «мрамором») - металлическим. А в 1772 г. типограф из швейцарского города Базеля Фридрих Вильгельм Гааз (1741 - 1800) построил станок, в котором почти все основные части были металлическими.

Подвести черту суждено было лорду Чарлзу Стенхоупу (1753 - 1816), на досуге занимавшемуся изобретательством. Он сконструировал в 1798 г. ручной станок, в котором не было уже ни одной деревянной детали. Мастер Роберт Уолкер изготовил станок, и его установили в типографии Уильяма Балмера (1754 - 1830). Самым знаменитым изданием этого заведения было девятитомное издание сочинений Шекспира; поэтому оно получило название «Шекспировской типографии». Станок Стенхоупа сразу показал немыслимую по тем временам производительность - 250 оттисков в час. По это был его предел.

Соответствовать потребностям времени такая производительность уже не могла. Типографии спешили «жить», особенно те из них, которые печатали газеты. Только за десять последних лет XVIII столетия в Европе возникло девятьсот новых газет. Многие из них существуют по сей день. Например, лондонская «Таймс», первый номер которой вышел в 1785 г., французская «Фигаро», увидевшая свет в 1826 г., американская «Нью-Йорк Пост», появившаяся в 1801 г…

Тиражи газет постоянно росли. Чтобы номер своевременно попал к подписчикам, приходилось ставить много, очень много типографских станков. Для каждого из них, печатающих один и тот же номер, делали свою печатную форму. Наборщики не поспевали изготавливать их. На помощь пришел процесс, который назвали стереотипией.

Матрица и стереотип«Стереос» - по-гречески означает «плотный», «типос» - «отпечаток», «шрифт». В отличие от наборной формы, состоящей из отдельных литер, стереотип представляет собой цельную металлическую (а в наше время - и пластмассовую) форму.

Каковы преимущества способа? При необходимости в кратчайший срок отпечатать очень большой тираж изготавливают достаточно большое количество стереотипов, каждый из которых точно копирует набор. Их можно установить, например, на десяти станках и отпечатать тираж в десять раз быстрее, чем с единственной и уникальной наборной формы. Это - первое преимущество.

Когда тираж отпечатан, обычную форму разбирают и каждую литеру возвращают в наборную кассу. Если же через несколько лет книгу издают повторно, набор приходится делать наново. Стереотип же можно сохранить. В этом второе преимущество способа.

Стереотип, наконец, значительно тоньше наборной формы. И значит, способ дает возможность экономить дорогой типографский сплав - гарт.

Изготовить стереотип легко. Для этого нужно оттиснуть наборную форму на каком-нибудь мягком пластичном материале. Так делается негативная рельефная копия набора - матрица. Если затем поместить матрицу в специальную форму и залить в нее расплавленный типографский сплав, мы получим стереотип - точную копию набора.

Цельная форма имеет несколько более высокую тиражеустойчивость, но не в этом ее основное преимущество. Стереотипия сберегает шрифт: снятие матрицы практически не влияет на поверхность очка литеры. Оттисните с набора пять, десять, пятнадцать матриц, отлейте нужное количество стереотипов - и можно печатать миллионы газет, журналов, книг на разных машинах, в разных типографиях, в далеких друг от друга городах.

Все эти преимущества сделали стереотипию одним из надежных инструментов газетного дела.

Истоки процесса затеряны в туманной дали веков и отыскать их не так легко. Говорят, что первым стереотипером был Иоганн Мюллер, пастор небольшой лютеранской кирхи в Голландии. В самом начале XVIII в. он задумался над тем, как ускорить печатание молитвенников, которых требовалось очень много. Одно переиздание следовало за другим, и для каждого нужно было наново набирать форму. Мюллер взял мягкий и податливый гипс и облепил им поверхность набора. Когда гипс подсох, он снял его. Получилась матрица, в которую Мюллер залил расплавленный гарт.

Мюллер умер в 1710 г. Его сыновья вместе с лейденским типографом Са-муэлем Лухтманом напечатали со стереотипов в 1711 и 1718 гг. «Библию», а в 1716 г. - «Новый завет».

Аналогичные опыты в 1727 г. проводил в Эдинбурге, в Шотландии, золотых дел мастер Уильям Гед. Несколько лет спустя он отправился в Кембридж и предложил свой способ местному университету, в типографии которого для всей Англии печатали «Библии» и молитвенники. Геду дали десятилетнюю привилегию на использование стереотипии, но внедрить этот способ в Кембридже он так и не смог. Вернувшись ни с чем в Эдинбург, упрямый шотландец продолжал опыты. В 1739 г. он отпечатал со стереотипов труды римского историка I в. до н. э. Гая Криспа Саллюстия «О заговоре Катилины» и «Югуртинская война».

Во Франции немалых успехов в стереотипии добился Фирмен Дидо. В 1799 г. он изготовил стереотипы издания Вергилия и продавал их типографам всего по три франка за страницу.

Гипс, использовавшийся для матрицирования, не очень удобен. Матрицы были хрупкими и быстро ломались. Поэтому изобретатели искали другой материал для их изготовления. Таким материалом стала бумага.

Наборщик из французского города Лиона Клод Жену в 1829 г. получил патент на бумажное матрицирование. Он склеивал крахмалом несколько листов тонкой бумаги, накладывал их на набор и приколачивал жесткой щеткой. Матрицы - даром, что бумажные - получались прочными и выдерживали несколько отливок.

Стереотипия позволила ускорить процесс печатания газет. И все же процесс этот оставался длительным и

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут