Читать книгу - "Москва: архитектура советского модернизма. 1955–1991. Справочник-путеводитель - Анна Юлиановна Броновицкая"

Аннотация к книге "Москва: архитектура советского модернизма. 1955–1991. Справочник-путеводитель - Анна Юлиановна Броновицкая", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

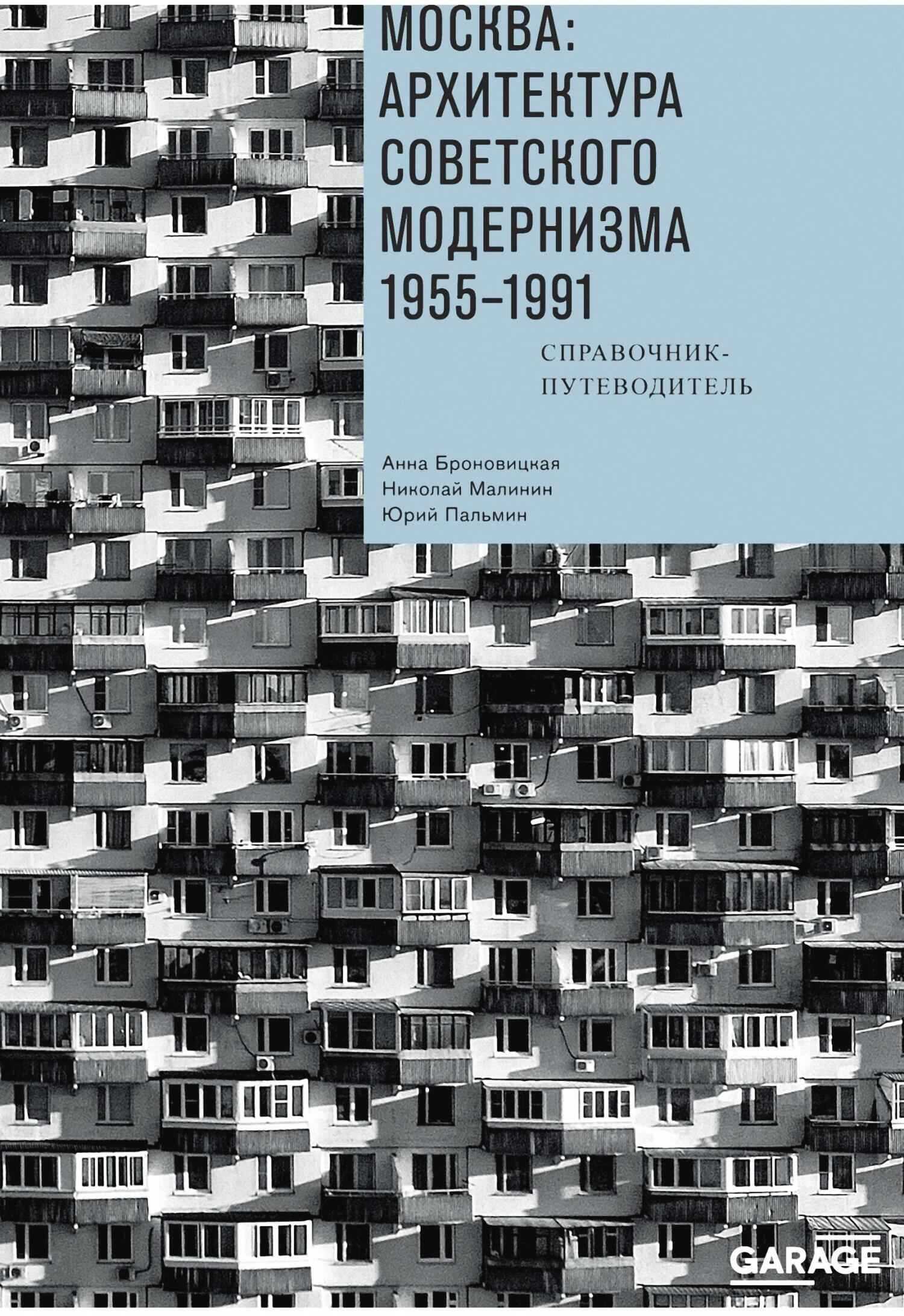

В книге описывается около 100 объектов самой неоцененной эпохи советской архитектуры. Это первый путеводитель по Москве, который рассматривает как целостное явление архитектуру тридцатилетия от Хрущёва до Горбачёва – от наивного модернизма оттепели до постмодернизма, включая Дворец пионеров, Останкинскую телебашню, кинотеатр «Россия», здание ТАСС, «золотые мозги» Академии наук, а также менее известные проекты, например, «Дом нового быта» или музей АЗЛК. Авторы предлагают увидеть эти неоднозначные сооружения в широком историческом, культурном и политическом контексте, а также на фоне мировой архитектуры второй половины ХХ века.

Эскиз башни с панно «Древо жизни»

Разрез

Л. Яковенко. Эскизы кованых деталей

Но кроме этих неизбежных высот, имелись конкуренты в виде подлинных артефактов: главным хитом музея стал зал мезозоя со скелетами диплодока, тарбозавра, протоцератопса и др. Их гигантские размеры обусловили особый размер зала, потребовавший сделать его двухуровневым, вообще же идея перепада масштабов была тонко срежиссирована архитекторами. Необходимо было уйти от неизбежной в музее (да еще в таком) монотонности, поэтому контрапунктами сценария должны были стать башни. В одной из них предполагалась диорама о жизни в воде, в другой через прозрачные перегородки можно было бы наблюдать за работой палеонтологов, монтирующих (она так и называлась «монтировочной») животных из фрагментов. Наконец, еще одна башня предполагала неожиданный переход из темного и низкого зала янтарей в пространство высотой 15 метров, откуда на зрителя выходил (ибо действительно ходил на двух ногах) гигантский завролоф (утконосый ящер).

Увы, башни (кроме одной) так и не зажили этой жизнью, зато художники отнеслись к заказу не как халтурщики-иллюстраторы, а как настоящие творцы. Искусство тут всех сортов: белокаменные рельефы с изящно прочерченными «тенями» животных, собранные в «иконостас» виды моллюсков, гжельская керамика со стадами зверей, стилизованная под наскальную живопись палеолитического человека. А еще 17 портретов великих ученых из кованой меди во вводном зале и скульптуры ископаемых во внутреннем дворике. (Вообще-то скульптуры должны были подниматься из-под гигантских папоротников, которые предполагалось высадить рядом в Палеонтологическом саду, идею которого Леонид Яковенко сочинил еще студентом в 1962 году.) Здесь, во дворике, оживление достигает максимального градуса: тарбозавр кромсает молодого завролофа.

Эскиз интерьера с видом на внутренний двор

Размах, разнообразие техник, профессиональное качество и бюджет, на это отпущенный, – зачаровывают. Но количество искусства зашкаливает, подспудно отражая мучительную непереводимость материала. Невзирая на педагогический посыл, яснее посетителю не становится, даже наоборот: туман сгущается, как у Спилберга. А больше всего озадачивает «Древо жизни» Александра Белашова (500 кв. м керамики в той самой первой башне), с которого музей начинается. Эволюция животного мира представлена здесь в виде зоопарка, который зачем-то отражается в зеркале, бессмысленно двоясь и венчаясь при этом венцом творенья человеком. Официальное отсутствие Божественного начала и предопределило тот невнятный экстатический надрыв, в котором сливаются все герои. Музеи в XX веке заместили храмы, но память о замещаемом прорывалась даже в самых «советских» музеях. Так, например, в ленинском музее в Горках эмоциональное напряжение, создаваемое экспозицией, приближается к религиозному; в руках матроса тлеет папироса, и что это, как не свечка в храме. Здесь такого накала нет, но именно его пытается восполнить искусство. Неслучайно динозавры бродят по панно Мая Митурича и Виктора Дувидова в характерной борисово-мусатовской дымке и, кажется, буквально-таки ревут от сознания бессилья…

Экспозиция музея

79. Президиум Академии наук 1967–1990

АРХИТЕКТОРЫ Ю. ПЛАТОНОВ, А. БАТЫРЕВА, С. ЗАХАРОВ, А. ЗВЕЗДИН, С. КИСЕЛЁВ и др.

ИНЖЕНЕР А. ЛЕВЕНШТЕЙН

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 32-А

ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТУбежище лучших умов СССР, задуманное как современный светский монастырь и получившее насмешливое прозвище «золотые мозги»

После переезда Академии наук из Ленинграда в Москву в 1934 году ей была отведена особая роль в развитии Юго-Западного района столицы. Президиум разместился в Александрийском дворце Нескучного сада, а институты стали строиться в окрестностях. Архитектура академических институтов считалась делом такой важности, что была создана специальная организация – Академпроект, который возглавил Алексей Щусев. Он же в 1935-м приступил к проектированию главного здания Академии на Крымской набережной, строительство которого было прервано войной, а его фундаменты позднее были использованы для здания ЦДХ и новой Третьяковки [46].

Конкурсный проект Н. Филина, Е. Толмачёвой, Н. Филиной

Конкурсный проект А. Батыревой, С. Захарова, А. Звездина, Ю. Платонова. Макет

Конкурсный проект В. Богданова, Л. Капицы, инженера А. Левенштейна. Разрез

Но Ленинские горы рассматривались как место, от которого символически расходится свет знаний, еще раньше. Предшественниками современного здания Президиума можно считать и леонидовский проект Института Ленина (1927), и власовский Комвуз (1933–1935). Последний к тому же должен был располагаться не по оси Лужнецкой петли, а возле моста, запланированного у левого края Ленинских гор, довольно близко к месту, где в итоге было построено здание Президиума АН. Высотка МГУ перехватила инициативу «маяка знаний», но в конце 1960-х и у Академии появился шанс заявить о своем присутствии.

Фасад со стороны Андреевского монастыря

План 1-го этажа

Разрез

Выделенный участок был хорош с точки зрения обзора, но очень неудобен – на нестабильном склоне Москвы-реки, без адекватного общественного транспорта и со сложным подъездом для автомобилей. Зато туда было близко добираться самым выдающимся академикам, обитавшим в спрятанных в зелени Ленинских гор виллах. Примечательно, что большинство участников проведенного в 1967 году конкурса не предлагали высотного решения, а те, кто отважился пренебречь коварным грунтом, показали проекты, наиболее близкие авангарду 1920-х. Например, Владимир Богданов в союзе с Леонидом Капицей и инженером Александром Левенштейном показали осовремененную версию Института Ленина со стройным параллелепипедом башни и шарообразной большой аудиторией. Победивший

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн