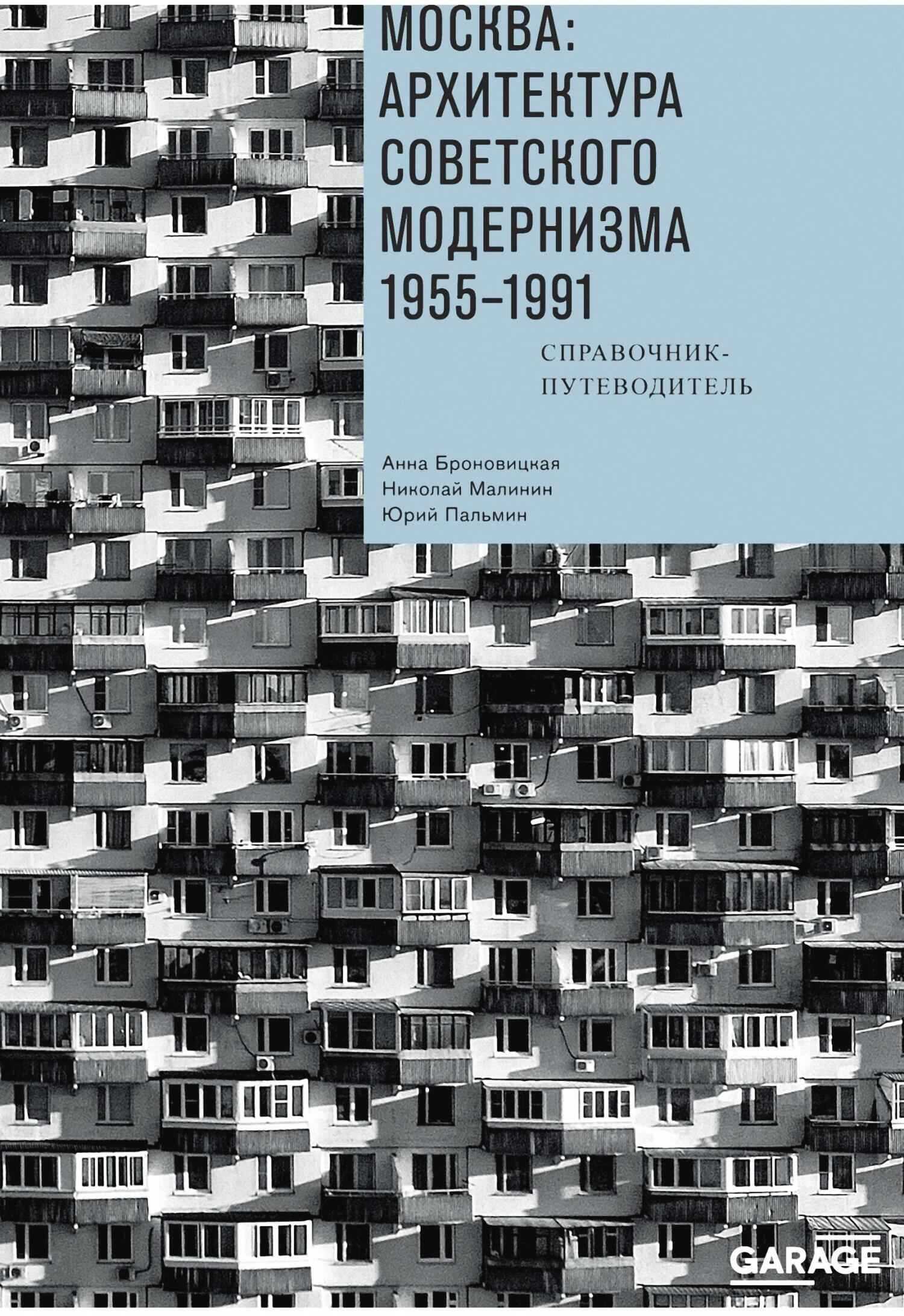

Читать книгу - "Москва: архитектура советского модернизма. 1955–1991. Справочник-путеводитель - Анна Юлиановна Броновицкая"

Аннотация к книге "Москва: архитектура советского модернизма. 1955–1991. Справочник-путеводитель - Анна Юлиановна Броновицкая", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

В книге описывается около 100 объектов самой неоцененной эпохи советской архитектуры. Это первый путеводитель по Москве, который рассматривает как целостное явление архитектуру тридцатилетия от Хрущёва до Горбачёва – от наивного модернизма оттепели до постмодернизма, включая Дворец пионеров, Останкинскую телебашню, кинотеатр «Россия», здание ТАСС, «золотые мозги» Академии наук, а также менее известные проекты, например, «Дом нового быта» или музей АЗЛК. Авторы предлагают увидеть эти неоднозначные сооружения в широком историческом, культурном и политическом контексте, а также на фоне мировой архитектуры второй половины ХХ века.

А еще протекал бассейн, технику в залах не наладили, не завезли станки для профтехучебы. «Эти моменты, обратившие на себя внимание московской прессы, как бы заслонили собой несомненные архитектурные достоинства этого сооружения», – написал критик. На самом деле дом не заметили, потому что перестройка стремительно рушила привычные ценности, критерии, вкусы. Ее жертвой пал и главный образец советского «фундаменталистского классицизма» – музей Ленина в Горках (1987). А в 90-е годы творцы «московского стиля» возьмут на вооружение как раз американский вариант постмодерна – со всеми его шутками, прибаутками, театрализацией и беспринципностью.

И тут уже будет совершенно все равно, куда приляпать башенку, – тогда как перовская находится все же в определенной связи с планировкой. Именно в этом здании была впервые реализована очень популярная в 80-е годы концепция «дома-города». Внутренняя «улица» связывает «площади», на которые выходят «дома» залов (их три – бассейн, спортзал и зал актовый). Улица оформлена арками и уличными фонарями, а лестницы поднимаются к идущей параллельно – вторым этажом – другой улице. Такая многоуровневость всегда отрадна ребенку, но и сама идея «дома-города» здесь гораздо осмысленнее, чем в любом современном торговом центре: подростку важно ощущать пространство как «свое», но при этом – что оно «как у взрослых».

Интерьер

Проект

Конечно, некоторые эти приемы (та же улица-галерея второго этажа) уже присутствовали во Дворце пионеров на Ленинских горах [7], с которого московский модернизм начался. Но здесь появляются элементы почти деконструктивистские: одна из аркад неожиданно обретает прямоугольные проемы и диагональное направление, наличники оказываются не только снаружи, но и внутри (улица же), в актовом зале обнаруживается открытый кирпич (практически как в Театре на Таганке), а из зала можно выйти на большую открытую террасу, что, конечно, отдельная радость. Здание, как и полагается детскому, невысокое (от 1 до 3 этажей), а функций и помещений много – поэтому оно распластывается по территории, но это делает идею «дома-города» куда более полноценной, чем в Центре международной торговли [64], где этот концепт реализован лишь на первых этажах.

Но если Хаммеровский центр стал провозвестником всего того «Запада», который хлынет в Россию с перестройкой, то перовский Дворец предтечей нового национального стиля не стал: «русское» утратило актуальность почти на четверть века. Но и новейшему русскому патриотизму такая трактовка традиции покажется слишком «западнической». Такой Росси России не нужен, у нее свой есть, Карл Иванович – с имперским размахом Главного штаба.

73. Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева (Московский государственный стоительный университет) 1968–1986

АРХИТЕКТОРЫ В. СТЕПАНОВ, Р. МЕЛКУМЯН, Л. ОЛЬБИНСКИЙ, Я. СТУДНИКОВ, В. ФИЛАТОВ, В. ТЮРИН, И. ДОРОНИНА

ИНЖЕНЕР Ю. ДЫХОВИЧНЫЙ

ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ, 26

ВДНХУчебное заведение будущих строителей являет собой педагогическую поэму и щеголяет возможностями технологий, которых так не хватало архитекторам авангарда

Кузница будущих строителей, естественно, сама должна была быть образцом того, что им предстояло ковать. То есть совершенством как архитектурным, так и строительным. Тем более что и слово «строительство» в 1960-е годы ассоциировалось не со словом «недвижимость», а со словосочетанием «светлое будущее» (в котором у каждой советской семьи будет наконец отдельная квартира). Поэтому проектировался вуз со всем размахом, благо, ему не нужно было тесниться на Разгуляе, где располагалось старое здание. Но именно в связи с удаленностью от цивилизации (до метро «ВДНХ» – 5 километров) важна была полная автономность. МИСИ должен был стать не просто комплексом, как уже строящиеся Текстильный [45] или МИСИС, а настоящим студенческим городком, сопоставимым с МГУ. От университетского комплекса на Ленинских горах он отличается как пейзажный парк от регулярного: здесь все начиная с затейливо изгибающегося участка не симметрично и не парадно, а живописно и свободно. Он строился на самом краю лесопарка Лосиный остров (лоси забредают на его территорию до сих пор), заходя в него рекреационной частью – спорткомплексом и общежитиями. Здесь же – искусственный пруд, в котором студенты купались еще в 90-е.

Главный же ансамбль располагался вдоль Ярославского шоссе (экологично отступая от него на 200 метров) и состоял из трех элементов – вертикали, горизонтали и нелинейной формы, недвусмысленно апеллируя к любимому архетипу модернизма. В 24-этажной башне разместился ректорат, в 7-этажном «бруске» – корпус младших курсов, а низкий, но круглый объем содержал 5 поточных аудиторий. Фасады первых двух объединял мотив глубоких наличников, ставший в конце 60-х страшно модным с легкой руки американского архитектора Марселя Брейера, но в середине 80-х казавшийся уже избитым, что не преминул отметить рецензент. Он же заметил, что «приятны» пропорции членений среднего корпуса – действительно почти шедевра, парящего над стилобатом за счет ленточного остекления третьего этажа, но еще и поднятого на ножки, чтобы обеспечить визуальную связь города с природой.

План 1-го этажа

Разрез по корпусу поточных аудиторий

Генплан

Есть тут, конечно, еще и уютный актовый зал, знаменитый тем, что именно здесь снимали в 1980-е выпуски КВН (команда МИСИ гремела тогда на всю страну), но главной архитектурной достопримечательностью института является знаменитая «ромашка» – корпус поточных аудиторий, раскинувший по кругу лепестки своих консолей. И это не просто привычная в 60-х отсылка к клубу им. Русакова, но и оммаж профессору МИСИ Константину Мельникову, преподававшему здесь в 1951–1958 годах. «Но если у Мельникова лишь фрагмент, сектор круговой композиции, – пишет все тот же пристрастный критик Анатолий Журавлёв, – то здесь перед нами завершенная круглая форма». Хотя важнее не это, а то, что прогресс позволил воплотить опережавшие время идеи Мельникова в адекватном материале. Правда, как вспоминает главный инженер проекта, «встречен был монолитный железобетон с большой настороженностью», поскольку применялся в Москве еще очень редко.

Эскиз большого зала корпуса поточных аудиторий

Эскиз корпуса поточных аудиторий

К. Мельников. Клуб им. Русакова. 1929

Технический прогресс в СССР вообще регулярно оглядывался назад, чудесным символом чего был бревенчатый дом, вплоть до 2012 года стоявший сбоку от «ромашки» прямо перед фасадом МИСИ. В этой избе, вполне рядовой для города Бабушкина, ставшего частью Москвы в 1960 году,

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн