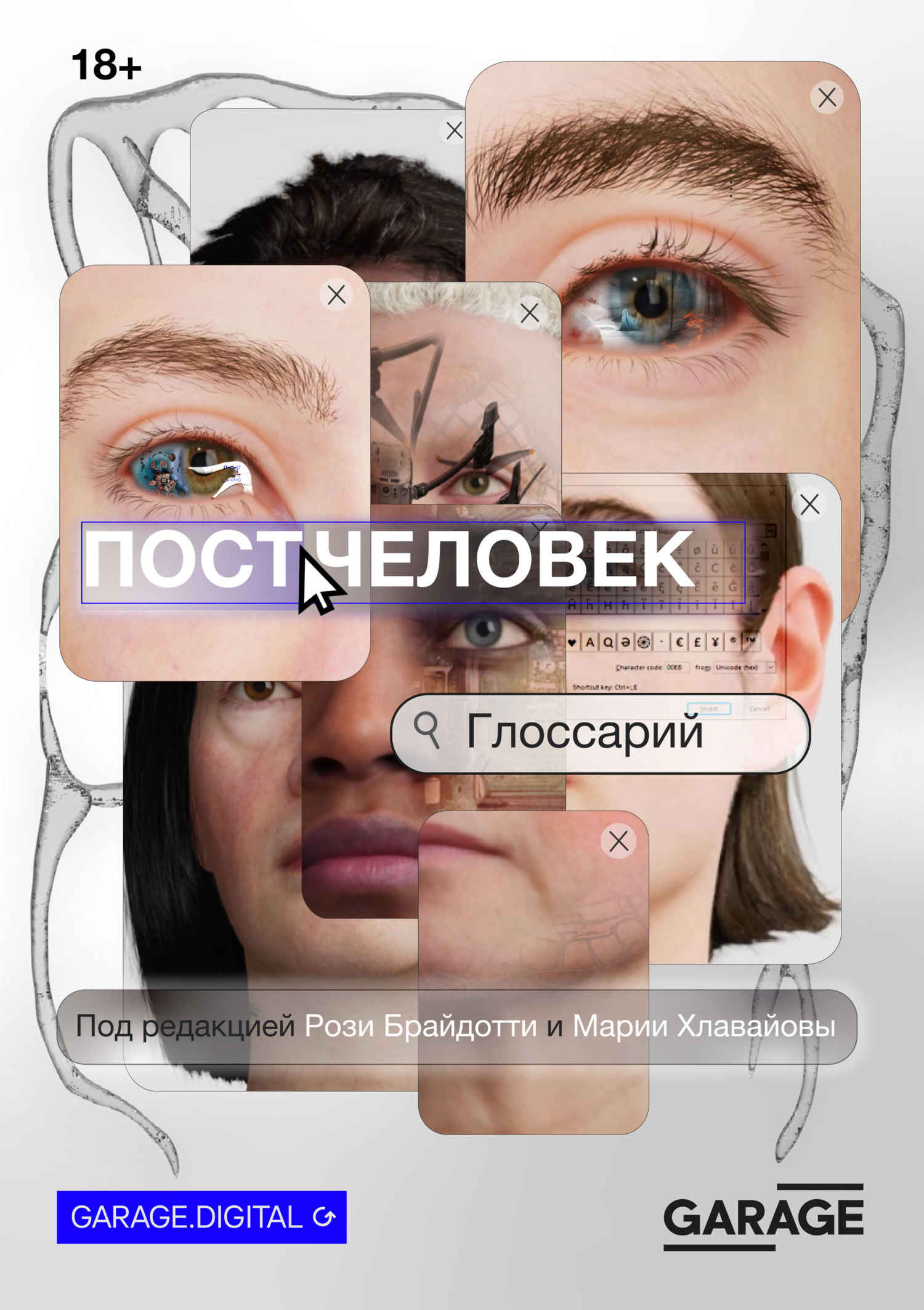

Читать книгу - "Постчеловек: глоссарий - Рози Брайдотти"

Аннотация к книге "Постчеловек: глоссарий - Рози Брайдотти", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

В свете новых вызовов, охватывающих современное общество, концепт человека как таковой, а также проблема его взаимодействия с искусством, точными и гуманитарными науками претерпели существенные изменения. Данный процесс, называемый «постчеловеческим состоянием», подвержен влиянию неолиберальной экономики, глобального капитализма, миграционной политики, технологического прогресса, экологических проблем, борьбы с терроризмом и т. д. «Постчеловек: глоссарий» представляет собой сборник ключевых терминов постчеловечества в контексте современного искусства и интеллектуальной сферы. Он охватывает такие широкие темы, как антропоцен, капиталоцен, экология, цифровой активизм, алгоритмическая культура и нечеловеческое. В глоссарии представлены краткие определения этих понятий и исследуются художественные, интеллектуальные и активистские подходы к решению сложных проблем «постчеловеческого состояния». Сборник помогает разобраться в изменениях, которые произошли в искусстве в контексте современных событий, связывает различные дисциплины, аудитории и критические сообщества. Рози Брайдотти (род. 1954) – философ и теоретик феминизма, ее теоретические работы повлияли на становление постгуманизма. Мария Хлавайова (род. 1971) – куратор и теоретик, основательница и художественный директор пространства BAK (Утрехт).

Как прямое следствие этой экспансии любая отсылка к «современному искусству» все чаще требует определения и конкретизации: откуда я веду речь? К кому я обращаюсь (и для кого я говорю)? Каковы мои ставки в этом деле? Где в этом дискурсе мое место? В 1972 году критик Розалинда Краусс (она открыто указала в статье свой возраст – 31 год) написала нечто вроде открытого письма читателям нью-йоркского журнала Artforum, вновь определив свою позицию в (уже стихавших) спорах о модернизме и «модернистской критике» (Krauss, 1972: 48–51). Обнаружив, что «историческая необходимость» «модернистской живописи» более не раскрывалась для нее мгновенно («в момент восприятия самого произведения»), но все чаще полагалась на «нарратив» и «темпоральность», Краусс сочла себя теперь готовой к «более широкой модернистской восприимчивости, а не к более узкой» (Ibid.: 51). Она закончила свое высказывание на довольно необычной ноте, настаивая на личном и автобиографическом в любой момент, когда требуется высказать что-либо критически значимое об искусстве, так как «то, как кто-то звучит, имеет значение, когда он пишет об искусстве. Собственная перспектива, как и свой возраст, – вот единственная ориентация, которой кто-либо обладает» (Ibid.).

Кризис модернизма, воплощенный в расширяющейся вселенной (вселенных) современного искусства, укорененный в «более широкой модернистской восприимчивости», потребовал формирования как можно более конкретной субъективности: возраст, перспектива, голос должны были быть объединены в рамках единой критической идентичности, ставшей предварительным условием путешествия по расширившимся полям постмодернистского искусства. Но что происходит с этим этико-политическим идеалом «я» критика, когда ситуация совершенно выходит из-под контроля? Часто оплакиваемое отсутствие бренда сильной критики, развитием которого занимались Краусс и ее коллеги в 1970-х и 1980-х, возможно, в конечном счете, не очень хорошо продумано; однако оно указывает на широко распространенную убежденность в бессилии критики по отношению к сегодняшнему искусству. В действительности все здание концептуализаций искусства находится, как кажется, на грани разрушения и испытывает острую потребность в этике, которая могла бы быть конвертирована в эстетику. Мы наблюдаем многочисленные фантазии о бегстве и об исходе, о выходе «за пределы» современного искусства, о разрушении индивидуального авторства во имя партиципации, о слиянии с активистской политикой, об участии в «пользовательском повороте» (чтобы оживить искусство как способ действия, оказывающий воздействие на реальность; см. Wright, 2013).

Подобные видения напоминают хорошо известные, пусть и давно отброшенные (нео-)авангардистские и продуктивистские представления о слиянии искусства с жизнью, но их сегодняшняя злободневность, кажется, происходит из несколько иного анализа и опыта кризиса и отчаяния. Среди возможных следствий сегодняшней сложной ситуации – тоска критиков по искусству, которое явным образом не поддавалось бы подчинению посредством субверсии какого-либо призыва к согласию с властями предержащими. Указывая на все нарастающий оппортунизм большей части современного искусства, художник Пол Чан предлагает набросок совершенной негативной картины любого будущего, которое может быть у искусства: «Искусство, вступив в союз с современной жизнью, сделало своей целью хитроумную систему медиации, способную втянуть в свою деятельность что угодно из нашей социальной или материальной реальности» (Chan, 2014 [2009]: 76). Чан критикует искусство за то, что оно лишено какой-либо автономии, которая позволила бы ему размышлять (и сопротивляться) о «глобальном устройстве, которому жизнь все больше оказывается обязана своим поддержанием» (Ibid.), и эта критика очень напоминает столь же мрачную (и проблематичную) увлеченность Адорно нетождественным как остатком эстетической истины. Более того, как и Адорно, Чан отказывается возлагать надежды на иллюзию утопического преобразования положения искусства путем его экспансии. Несмотря даже на то что искусство встречается не только в присущих ему местах и институциях («галереях, некоммерческих пространствах, музеях, фойе корпоративных офисов и т. п.»), но и везде, где только можно («на фасадах зданий, пустырях, в небе, на импровизированных кухнях, речных баржах, демонстрациях, в журналах, на коже людей, в качестве сувениров, в колонках и на экранах всевозможных форм и размеров» (Ibid.: 82)), оно просто расширяется и распространяется, утверждает Чан, чтобы оставаться функционирующим и действующим, в то же время утверждая ту самую тотальность, что дает ему его права. Вместо того чтобы множиться, чтобы чувствовать себя везде как дома, заключает Чан, искусству стоило бы стать агентом не-принадлежности ничему.

Именно постулат бездомности и несостоятельности искусства, требование от искусства отказываться обозначать – одна из самых мощных (и, конечно, самых сложных) аксиом в эстетической теории. Там, где оно не связано исключительно с императивом инакомыслия, обязывающим его быть «формой расширенной идеологической (и институциональной) критики» (O’Sullivan, 2010: 197) или «неким типом производства значений» (Nancy, 2010: 96), искусство может принимать участие в актуализации других миров, темпоральностей и жизней, которые не обязательно соотносятся с текстовым пониманием и обыденными практиками критического чтения. Бегство от репрезентации и ее критика, однако, обычно имеют свою цену – отказ от принципиально исторического и генеалогического подхода к созданию искусства, критике и эстетическому переживанию, которое анализирует и вовлекается в материал и в умственную работу по построению образа, события и опыта.

Следовательно, чтобы избежать деисторизации и деполитизации, в то же время признавая необходимость разрушения чар привычных критических практик марксистской социальной истории и постструктуралистских методов, размышления об искусстве должны сместиться и стать открытыми, чтобы сделать возможным рассмотрение жизней, человеческих и не-человеческих, а также материй и материальностей, составляющих искусство вопреки определенным антропоцентрическим представлениям о нем. Настоящим вызовом здесь было бы представить и теоретически рассмотреть художественную (теоретическую) практику, критически осознающую собственное гуманистическое предубеждение и деконструирующую любое представление о разделении на культуру и природу.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут