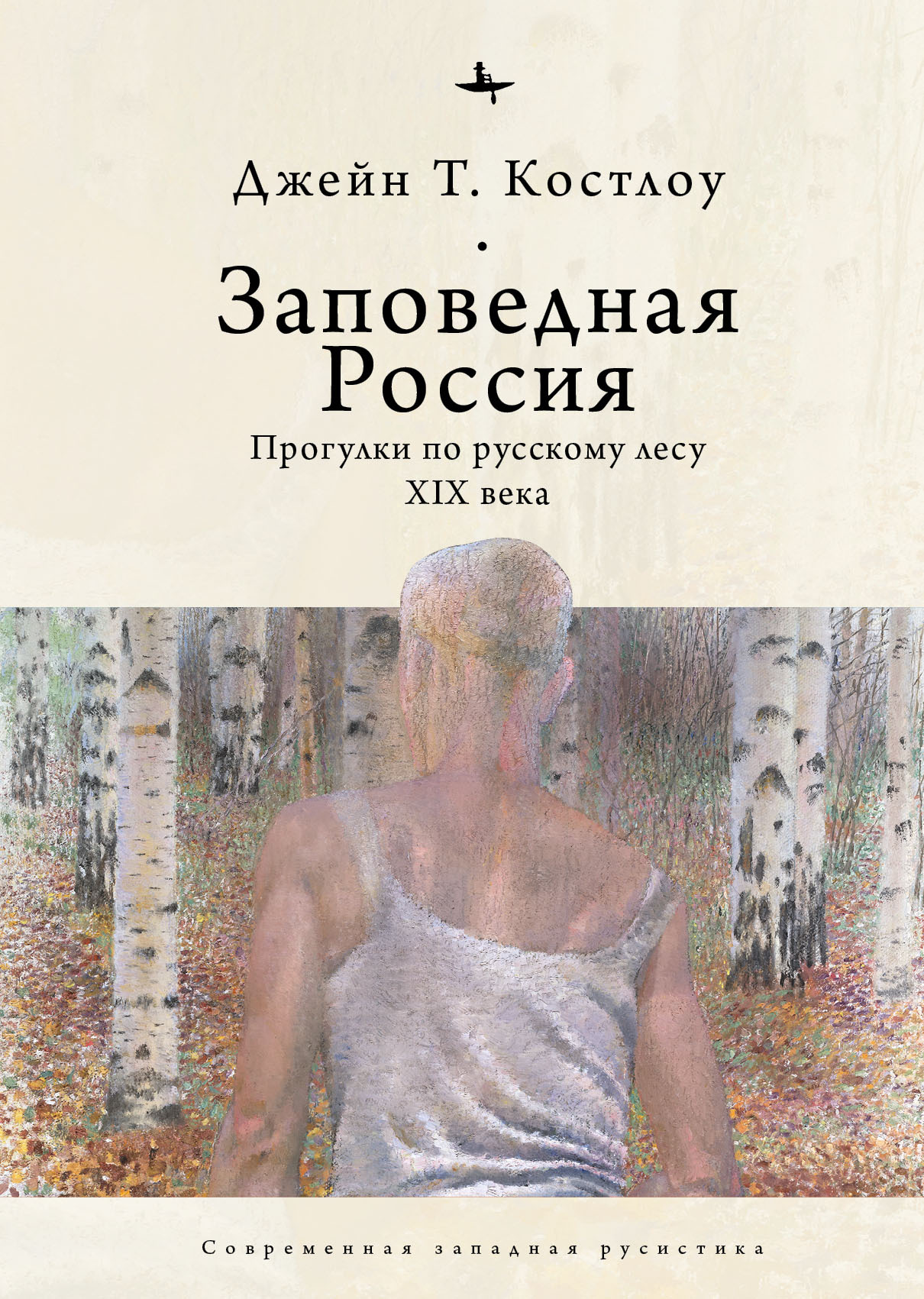

Читать книгу - "Заповедная Россия. Прогулки по русскому лесу XIX века - Джейн Т. Костлоу"

Аннотация к книге "Заповедная Россия. Прогулки по русскому лесу XIX века - Джейн Т. Костлоу", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Ни в одной стране мира нет столько лесов, как в России, и это отразилось в ее культуре и истории. Исторически леса служили и защитой от захватчиков, и убежищем от государственной власти, а в XIX веке стали предметом научных исследований и литературных описаний. Джейн Костлоу рассказывает о том, чем был лес для русской национальной и духовной идентичности в период активного поиска форм выражения этой идентичности.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

к природе как источнику полной и гармоничной человеческой жизни. Он убеждал не только специалистов, а всех людей в необходимости изучать явления природы, ибо эти явления обогащают его ум и чувства. <…> Животный мир необходимо сохранять, о нем надобно заботиться не только выгоды ради, а потому, что оскудение этого мира означает и оскудение, обесцвечивание всей нашей жизни [Разгон 1983: 71].

Для занимающихся природоохранной деятельностью в позднюю советскую и постсоветскую эпохи Кайгородов представляется частью прошлого, которому находится применение и сегодня, достоянием русской экологической мысли, которую они в своих трудах стремятся популяризировать и использовать в качестве основы.

Лес! Сколько при этом слове представляется картин, роскошных образов, и сколько поэтов обращали свои думы на этот таинственный мир, где дендрометр с антипоэтическою точностью измерил стволы дерев и где неумолимый лесничий провел просеки, визирные линии и исчислил запас насаждений! Но одно другому не мешает… [А. С. 1850: 142].

Жизнь и творчество Кайгородова своего рода пример воплощения такого взгляда на вещи, рассмотренного еще в третьей главе этой книги; его заветы двадцатому (а теперь и двадцать первому) веку поднимают интересную тему: как характерные черты места, а также поэзия и педагогика могут выжить в равнодушном или враждебном мире. Прежде чем обратиться к его наследию, нам все же нужно выяснить, кем был Кайгородов и почему «кайгородовский стиль» и фенологические экскурсии гениального профессора были столь популярны среди россиян в предвоенные и предреволюционные десятилетия. Далее я кратко ознакомлю читателя с биографией Кайгородова и его произведениями, отдельно остановившись на его очерках о лесе и фенологии, имевших столь большое значение для его личности и карьеры. Мы также немного порассуждаем о Кайгородове как просветителе и составителе антологий, страстно защищавшем то, что современные педагоги называют обучением на местности. В завершение мы попытаемся разобраться в том, как Кайгородов пропал из виду в результате очередного развенчания «сверху» и начал вновь упоминаться в работах защитников окружающей среды позднесоветской эпохи.

* * *

Дмитрий Никифорович Кайгородов родился в Полоцке (сегодня Беларусь), где его отец преподавал математику в военной академии[276]. В воспоминаниях о своем детстве, опубликованных, когда ему было почти шестьдесят, Кайгородов рассказывает об отцовском саде: «Этот сад был колыбелью моей любви к цветам, деревьям, птицам – ко всей природе, – любви, доставившей мне столько радостей и столько светлых дней в моей жизни!..» [Кайгородов 1905: 77]. Отец здесь выглядит увлеченным садоводом-любителем, внушающим, насаждающим и прививающим своему сыну любовь к природе и умение наслаждаться трудом: даже в этом коротком отрывке легко угадываются страсть уже повзрослевшего лесовода к обучению и внимание к сезонным переменам в природе. Отец Кайгородова выступает идеальным наставником в вопросах экологии, воспитывая сына, разбирающегося в форме семян, сортах яблок и голосах птиц и присоединяющегося к садовым работам как к некоему увлекательному обучению и игре. И пусть он не пишет об этом в мемуарах, но чему Кайгородов точно научился у отца – так это умению объединять на первый взгляд несочетаемые поэзию и измерения: он был математиком, проводившим свой досуг за работой в саду.

Учился Кайгородов в Полоцке, в той же военной академии, где преподавал его отец, и по окончании ее в девятнадцать лет поступил на службу в артиллерию. После обучения в Петербурге на военного инженера он два года прослужил в Польше, где укрепился его интерес к естествознанию[277]. В 1867 году он вернулся в Россию в звании офицера и поступил на Охтинские пороховые заводы, располагавшиеся к востоку от Санкт-Петербурга, на реке Охте. Это было в высшей степени подходящее место для человека с увлечениями Кайгородова. Фабрика с середины XVIII века занимала территорию вдоль Охты, в нескольких километрах от того места, где она впадает в Неву; приблизительно 5747 гектаров были отданы под заказник, с тем чтобы этот лес мог обеспечить необходимое топливо для производства боеприпасов, а в 1868 году около трети его передали Министерству государственных имуществ, чтобы устроить там экспериментальный лес для обучения лесоводов. Впоследствии лесхоз перешел под руководство Александра Рудзкого[278]. Сам завод играл ключевую роль в наращивании военной мощи России, а пороховое производство имело тесные связи с кораблестроением и Военно-морским флотом. Корпуса завода были расставлены далеко друг от друга во избежание катастрофы в случае взрыва одного из них: с 1720 по 1872 год на нем произошло девяносто два взрыва, а случившийся в августе 1858 года был таким мощным, что выбил стекла из окон Смольного монастыря и Таврического дворца, находящихся в центре Петербурга [Краснолуцкий 2011: 327]. В 1880-е годы завод стал площадкой для экспериментов по производству бездымного пороха, проводимых министерством при участии Д. И. Менделеева; к первому десятилетию XX века на производстве трудилось до тысячи рабочих, а к началу Первой мировой войны их число выросло до 2820 человек, включая мужчин, женщин и детей [Краснолуцкий 2011: 331]. Р. В. Бобров, рассказывая о годах службы Кайгородова на заводе, описывает его идиллическую пригородную атмосферу, скорее напоминающую деревню, чем городской промышленный комплекс. Но есть ли основания верить, что условия труда там

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн