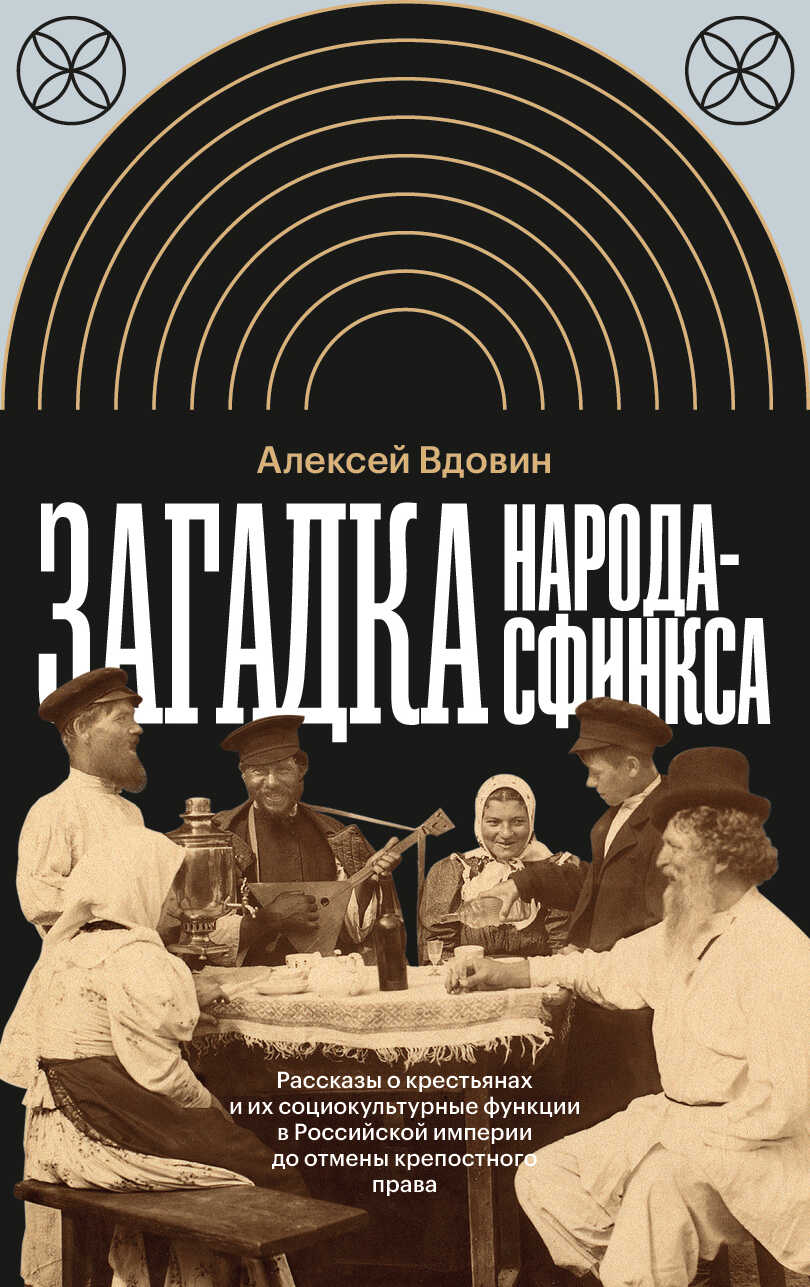

Читать книгу - "Загадка народа-сфинкса. Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права - Алексей Владимирович Вдовин"

Аннотация к книге "Загадка народа-сфинкса. Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права - Алексей Владимирович Вдовин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Жанр «рассказов из крестьянского быта», дань которому отдали в том числе и многие классики (Н. М. Карамзин, Н. В. Гоголь, Д. В. Григорович, И. С. Тургенев, Марко Вовчок, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин), зародился в 1770‐е годы и, пройдя полувековой путь, достиг апогея в середине XIX века. Принято считать, что этот жанр гуманизировал изображение крестьян как полноценных личностей с особым внутренним миром, эмоционально равноценным дворянскому. Но так ли это? Как показывает книга Алексея Вдовина, процесс гуманизации и субъективизации крестьян в прозе был весьма противоречивым и привел скорее к признанию их инаковости. В своей работе автор прослеживает эволюцию жанра от идиллии и сентиментальной пасторали 1790‐х годов к историям о помещичьем и государственном насилии над крестьянами, помещая его в широкий социокультурный и политический контекст. Внимание исследователя сфокусировано на социальных функциях прозы о крестьянах, под влиянием которой образованная элита империи конструировала свои представления об «идеальном Другом» и русской нации как таковой. Алексей Вдовин – историк литературы, доцент Школы филологических наук НИУ ВШЭ.

Ретроспекция в переживание подвального заточения Акима позволяет задействовать его память, которая, очевидно, заменяя ему рефлексию, проделывает огромную работу в его сознании. Основное изложение происходящего в душе Акима формально, лексически и синтаксически принадлежит нарратору, но с помощью прямой мысли («Все пропало! Все на ветер пошло!») он передает интонацию и голос самого героя. Обратим при этом внимание на характерный в будущем для романов Тургенева прием паралипсиса: нарратор подчеркивает, что доступ в сознание Акима остается для него ограниченным («Трудно передать словами все, что происходит в человеке в подобные мгновенья»). Однако нарратор не столько объявляет крестьянское сознание непредставимым, сколько (упреждая идеи современных когнитивистов) заявляет о бессловесности, невербальности любых сложных и сильных человеческих переживаний вообще, безотносительно к сословию, уровню интеллекта или культурного багажа.

Перерождение Акима происходит только после молитвы и покаяния, осознания своего греха, о чем он после сам говорит Авдотье: «Я пойду грехи свои отмаливать, Арефьевна, вот куда я пойду»542. Речь Акима в финальных сценах ясна, проста, спокойна и мудра. К нему снова возвращается былая речевая манера, но уже не краснобайство, а взвешенное слово, соответствующее его возрасту и опыту. В речи Акима появляются присказки («люби кататься, люби и саночки возить»). Последний монолог героя через окрашенность речи демонстрирует его стремительное старение, превращение в богомольного старца, заботящегося уже не о прибыли и сладострастии (в начале рассказа, напомним, подчеркивается, что Аким был крайне падок на женщин). Преображение героя и его странничество вызывают в памяти фигуры мучеников или страдальцев, так что темпоральность рассказа в финале из линейного движения по пути накопления денег и личного счастья трансформируется в цикличное (христианское) время духовного поиска и вечных истин. Именно этот катарсический эффект развязки (падение героя, его крах и воскрешение к жизни), судя по всему, побудил первых читателей «Постоялого двора» П. В. Анненкова и С. Т. Аксакова усмотреть в рассказе мощное драматическое начало543.

Полная прозрачность

Тургеневские эксперименты 1852 г. с различными степенями прозрачности фигурального мышления протагонистов почти совпадают с дальнейшими поисками Григоровича, который в 1853 г. выпустил роман «Рыбаки». Здесь он отказался от асимметрии в изображении мыслей и чувств героев и, подчиняясь законам романной поэтики, постарался добиться полной доступности и прозрачности ради создания полноценной субъективности героев (см. раздел «Вместо заключения»).

В заключение я остановлюсь на одном коротком рассказе с беспрецедентно большой концентрацией изображения мыслей и чувств протагонистки. Речь идет о новелле «Ау» М. Л. Михайлова (1855) – компактной, но исключительно драматичной истории о супружеской измене крестьянки Марины ушедшему в Питер на заработки мужу Ефиму. Вернувшийся внезапно муж требует, чтобы жена удалила из дома прижитого от проезжего барина ребенка Ваню ради сохранения семьи. Субъективность героини конструируется за счет постоянных вкраплений несобственно-прямой мысли в речь нарратора, которые погружают читателя в ощущения Марины, оказавшейся в тяжелой ситуации:

Да Марине в этом мало проку! Собралась в город, сходила, а ничего не узнала. Жив ли, нет ли?

Она сразу узнала, что колокольчик почтовый. Кому бы, однако, быть? Становой недавно проехал <…>. Разве винный поверенный кабаки объезжает? Нет, ему еще рано: недавно был. Не исправник ли? Или просто какой проезжий? Да какому быть проезжему? И куда?544

К кому теперь идти ей? На кого положиться из деревенских? Да она и минуты не осталась бы спокойною: цел ли?545

Когда вернувшийся Ефим однозначно приказывает жене избавиться от ребенка, нарратор начинает задействовать еще и пересказ мыслительных и эмоциональных актов:

Что ей делать? Как быть? Она чувствовала, что не права перед мужем, но никак не могла оправдать и его требования. Тяжко было ей, что Ефим не хочет простить ее проступка, не хочет мириться с нею, жестоко терзали ее угрызения совести. К тому же любовь ее к сынишке, и без того сильная, разрасталась в это время все больше и больше – до громадных размеров546.

Наконец, в кульминационный момент, когда Ефим оставляет ребенка в лесной чаще и силой уводит от него Марину, нарратор снова задействует пересказ, цель которого – передать ужасное состояние женщины, муж которой обрекает ее ребенка на смерть:

Марина не могла понять, что с нею делается. Темное ожидание чего-то страшного овладело всем ее существом, небывалая робость мертвила каждое слово, которое навертывалось ей на язык; мысли ее были так разбиты, что она машинально следовала за мужем547.

Эффект переживаемости у героини в этом фрагменте и в рассказе в целом заключается в том, что вне контекста уже невозможно определить, к какому сословию и статусу принадлежат Марина и ее муж.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн