Читать книгу - "Москва: архитектура советского модернизма. 1955–1991. Справочник-путеводитель - Анна Юлиановна Броновицкая"

Аннотация к книге "Москва: архитектура советского модернизма. 1955–1991. Справочник-путеводитель - Анна Юлиановна Броновицкая", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

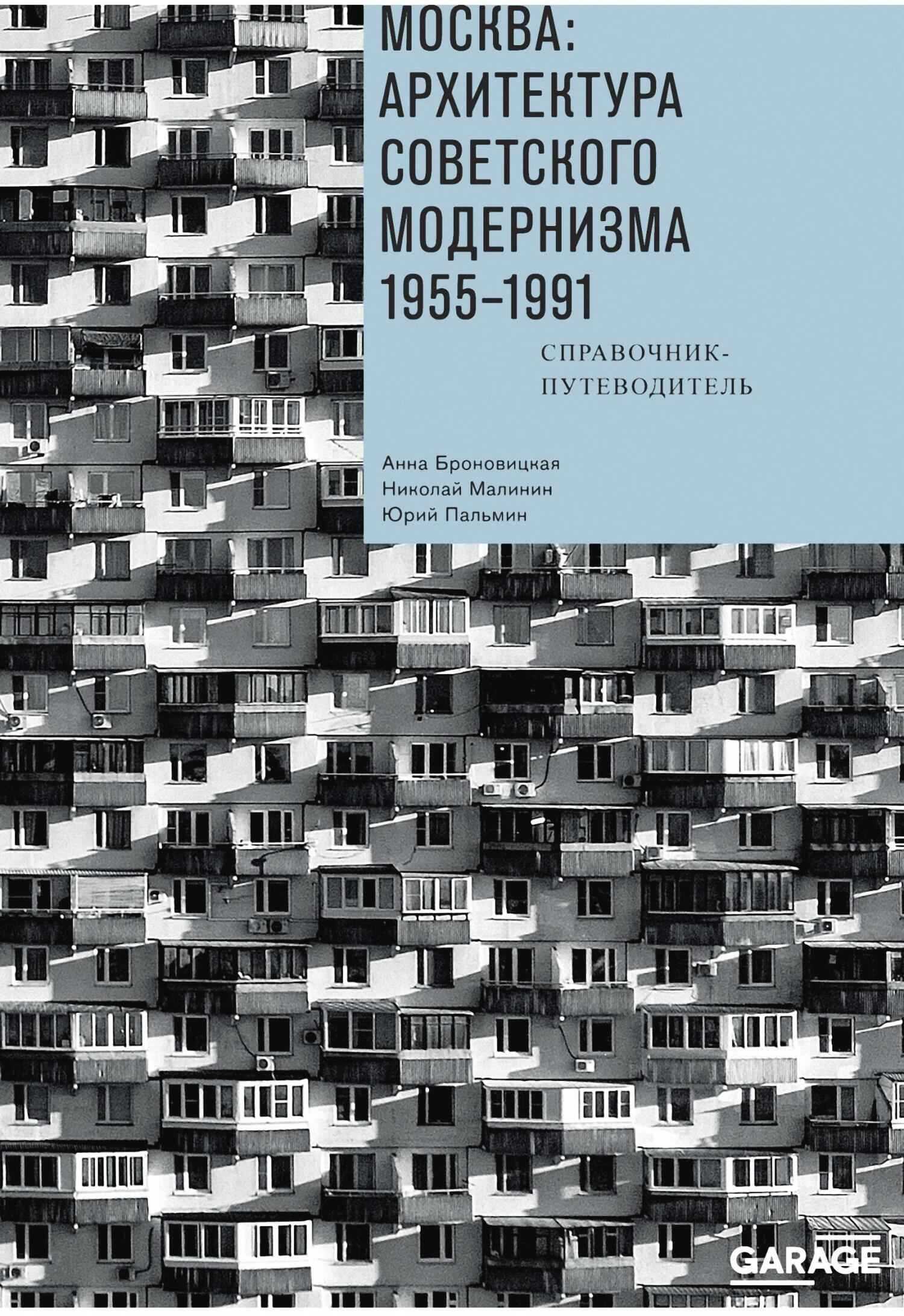

В книге описывается около 100 объектов самой неоцененной эпохи советской архитектуры. Это первый путеводитель по Москве, который рассматривает как целостное явление архитектуру тридцатилетия от Хрущёва до Горбачёва – от наивного модернизма оттепели до постмодернизма, включая Дворец пионеров, Останкинскую телебашню, кинотеатр «Россия», здание ТАСС, «золотые мозги» Академии наук, а также менее известные проекты, например, «Дом нового быта» или музей АЗЛК. Авторы предлагают увидеть эти неоднозначные сооружения в широком историческом, культурном и политическом контексте, а также на фоне мировой архитектуры второй половины ХХ века.

Но если не знать всей этой предыстории, то можно подумать, что зал построен именно под Сидура. Не в том смысле, что его скульптуре здесь как-то особенно хорошо: ей как раз было тесновато. (Пока в 2014 году Давид Бернштейн все не осовременил: побелил кирпич, убрал деревянные полки и оставил в экспозиции лишь небольшие работы.) Но при этом здание – практически метафора творчества Сидура. Камерное – как и его скульптуры. С такой же, как у них, непривычной геометрией – треугольное в плане. Деформации сидуровских тел созвучна и деконструкция интерьера. Сначала винтовая, тесная, как в башне, лестница; узкий коридор разверзается просторным залом; в потолке – треугольные отверстия на второй этаж, оттуда – выход на балкончик. Окон внизу нет, но есть прорывающийся сверху свет – и это тоже сидуровская тема ран, прорех и странных пустот. Но как у него трагедия соседствует с эротикой, так и тут – не стерильный white cube, а материальность кирпича. И как в его скульптуре нет деталей, все обобщенно и плакатно, так и в залах все решает пространство…

Общий вид. 1980-е годы

Комбинация этой скульптуры и этой архитектуры производит потрясающий эффект и сегодня. Но как такое здание могло появиться в Москве 80-х? Таких выставочных залов – современных, оригинальных, ярких и при этом очень камерных – тогда просто не было (да и этот проектировался как «магазин цветов с выставочным залом»). И вообще принято считать, что советская архитектура 80-х погрязла в монументальности и ничего интересного породить уже не могла. Опровергают этот тезис как раз работы мастерской Виктора Лебедева – в Перово, Новогиреево, Ивановском. Это была теория (и практика) «малых дел» – строительство действительно маленьких и, как правило, кирпичных пристроек к жилым домам. Трансагентство, санэпидемстанция, библиотека – разброс функций лучше всего говорит о едином подходе, смысл которого был в гуманизации унылых просторов московской периферии. И именно то, что это была окраина, давало некоторую свободу экспериментам. А также и тот важный факт, что с 1967 года депутатом от Перовского района был Виктор Гришин – первый секретарь горкома партии. Что позволяло тут делать нечто большее, чем в иных районах: «За эти годы район неузнаваемо изменился», – с чувством глубокого удовлетворения отметит Гришин в мемуарах. Но и команду Лебедев собрал фантастическую: именно здесь выросли такие звезды, как Александр Ларин, Евгений Асс, Александр Цивьян, Борис Шабунин, Николай Лызлов.

Памятник солдатам, погибшим в Афганистане. 1992

И уже в постсоветские времена именно эти зодчие будут проповедовать «перовский» подход: уместность, деликатность, человеческий масштаб, сдержанность и аскетизм. Ровно все то, от чего московская архитектура 90-х с гиканьем и ликованьем умчится. Сидур же актуальности не утратит: в 2015 году его выставку в Манеже разгромят православные радикалы. Им не понравился обнаженный Христос со вспоротым животом, но вряд ли они при этом знали, какая за всем этим предыстория. Сидур был не только участником войны (что в СССР его и спасало – как и Эрнста Неизвестного), но и ее инвалидом: темы травмы, боли и памяти прошли через все его творчество, чтобы в 1992 году увенчаться памятником погибшим в Афганистане – в двух шагах от музея. Сидур, правда, мыслил его более широко – как «Памятник оставшимся без погребения», но в данном случае интересы совпали: на открытие приехали и Александр Руцкой, и афганцы, и друзья Сидура. Было ли это счастливое совпадение (власти, искусства, общества) или, наоборот, недоразумение в духе 90-х? Ответ на этот вопрос зависит теперь от точки зрения смотрящего, в любом случае сегодня такое представить сложно. Зато сегодня легко вообразить, что такое постановка балета режиссером, находящимся под домашним арестом, – а именно так можно описать процесс превращения сидуровских работ в памятники.

Первый опыт по масштабированию его скульптур был предпринят еще в 1974 году: в немецком Касселе установлен «Памятник погибшим от насилия». Затем в Констанце воздвигли «Памятник современному состоянию» (1981), в Оффенбурге – «Памятник погибшим от любви» (1984), в Дюссельдорфе – «Взывающего» (1985). Изначально все эти вещи делались Сидуром как «комнатная» скульптура, а увеличение их происходило без участия автора: он был «невыездной». Но это еще и тот редкий случай, когда не автор делает памятник «по месту», а готовая работа «вписывается» в место. Что вполне нормально для абстрактной скульптуры: работы Генри Мура (а Сидура так и называли – русским Муром) тоже можно представить где угодно. Но именно такой скульптуры – сочетающей яростную эмоцию, камерные размеры и абстрактную форму – в СССР не было. И именно этот посыл – общечеловеческий, гуманистический, лишенный узкопатриотической направленности (недаром все вышеупомянутые скульптуры установлены в Германии) – православные радикалы считали верно: «стилистические разногласия» Сидура как с советской, так и с нынешней действительностью никуда не делись.

Интерьер музея до реконструкции. 2000-е годы

Лестница

Со зданием произошла похожая история – как и с «бумажной архитектурой» 80-х. Оно тоже было «масштабировано»: примененные там формальные ходы можно сегодня встретить где угодно, включая любой торгово-развлекательный комплекс. Но архитектура – это не только форма, но и размер, материал, место, функция. Их уникальное сочетание и было в архитектуре лебедевской мастерской. Конечно, она не была абсолютно оригинальна, однако едва ли в Оффенбурге или Констанце можно встретить подобную санэпидемстанцию или такую аптеку [30], какую «лебедевцы» выстроили в Орехово-Борисово. Это был тот самый «третий путь», которым не пошла ни русская архитектура, ни русская жизнь. И если перовским сооружениям еще повезло, то 38 районных кинотеатров (включая удивительные «Саяны» Лебедева и Шабунина) сносятся, а на их месте строятся торгово-развлекательные комплексы, словно бы в насмешку сохраняющие названия тех кинотеатров: «Байконур», «Мечта», «Рассвет». Россия, Лета, Лорелея.

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн