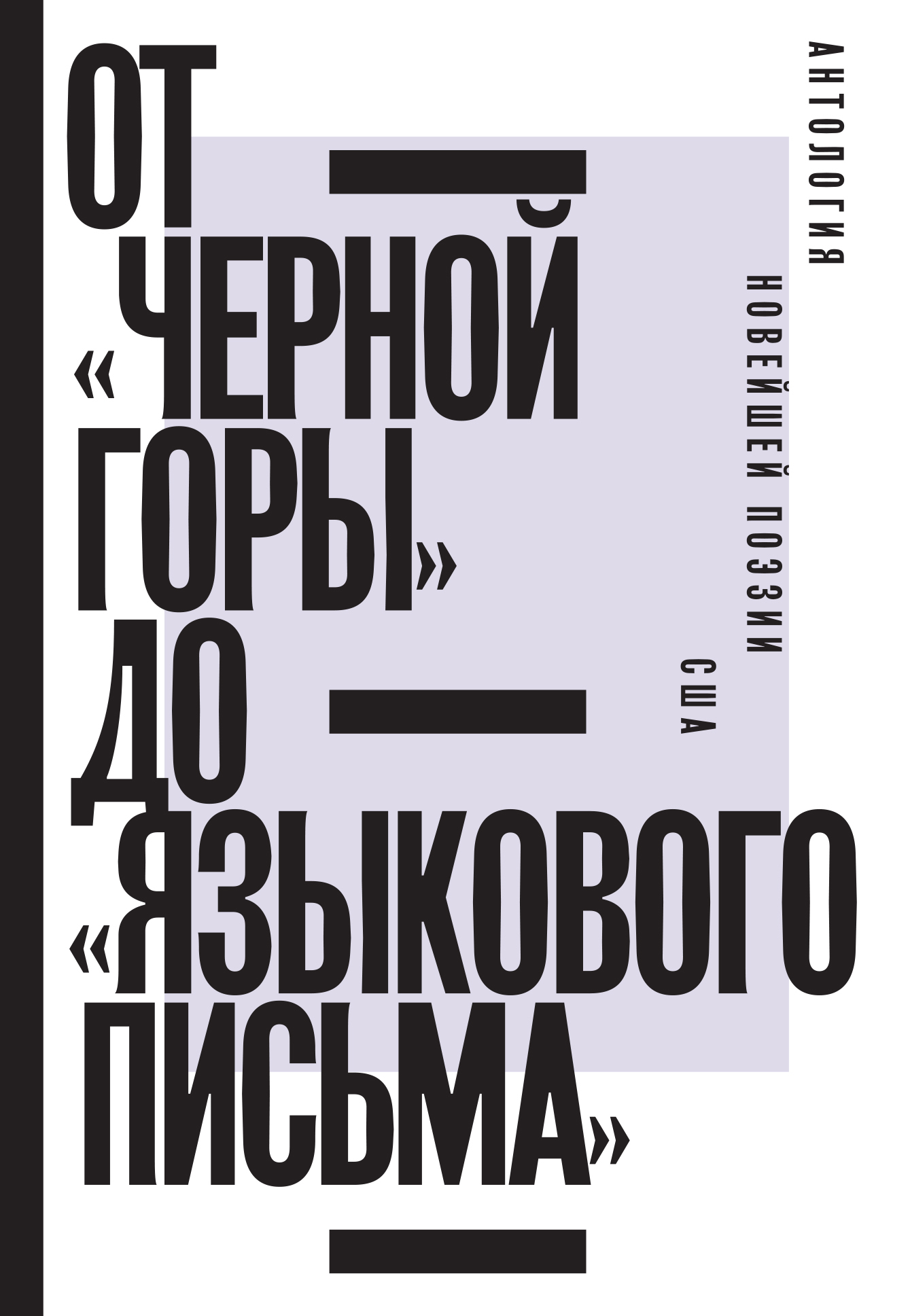

Читать книгу - "От «Черной горы» до «Языкового письма». Антология новейшей поэзии США - Ян Эмильевич Пробштейн"

Аннотация к книге "От «Черной горы» до «Языкового письма». Антология новейшей поэзии США - Ян Эмильевич Пробштейн", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

На протяжении последних ста с лишним лет взаимный интерес России и США к литературам друг друга не ослабевает, несмотря на политические конфликты и разногласия между двумя странами. Однако направления новейшей американской поэзии – течения, которые с середины прошлого века занимались поиском новых языков и форм литературного письма, – до сих пор недостаточно знакомы отечественному читателю. Антология ставит перед собой задачу восполнить этот пробел и наиболее полно представить русскоязычной публике четыре основных американских поэтических движения – школу «Черной горы» (Блэк-Маунтин), Нью-Йоркскую школу, Сан-Францисский ренессанс и Языковую школу (Языковое письмо). Наследуя американским модернистам в диапазоне от Гертруды Стайн и Эзры Паунда до Луиса Зукофски и Уильяма Карлоса Уильямса, эти направления продолжают активно развиваться и в наше время. В книгу вошли произведения, написанные с начала 1950‐х годов до 20‐х годов XXI века, а каждый раздел антологии предваряется очерком истории соответствующего направления, основанным на актуальной научной литературе.

В 1990 году под редакцией Бернстина вышел сборник «The Politics of Poetic Form», собравший таких авторов, как Дж. Ротенберг, Р. Уолдроп, Дж. Мак-Лоу, С. Хау, Р. Силлиман, вокруг тематики политического измерения языкового письма. Здесь же был помещен текст ближайшего сподвижника Бернстина Брюса Эндрюса под названием «Poetry as Explanation, Poetry as Praxis», в котором прокламируется радикальное овеществление языка. Еще в 1970‐е годы Эндрюс (по основной профессии доктор политологии) активно участвовал в дискуссиях на социально-политические темы. В частности, вместе с канадским поэтом С. Маккаффери (тоже причисляемым к языковому кругу[254]) он выпустил сборник «The Politics of the Referent» (1977). В нем был опубликован манифестарный образец language writing под названием «Text and Context» – по определению самого Эндрюса, «нереференциально организованное письмо, как разновидность лингвоцентричного письма». Семиотике референции как конвенционального соотношения формы и значения здесь противопоставляется поэтика сигнификативной волатильности, позволяющая читателю самому достраивать контекст исходя из читаемого текста: «Перемежающиеся текстуальные роли могли бы приблизить нас к перемежению более важных социальных ролей, свойствами которых являются тексты. ЧТЕНИЕ: не глянцевый взгляд потребителя, а чуткое внимание производителя, со-производителя»[255]. Такому же принципу Эндрюс следует и в стихотворных текстах, микшируя фрагменты диссонирующих дискурсов с авангардными техниками звукового, визуального и перформативного текстопроизводства.

Политический активизм «языкового движения» выражался также в интеллектуальной борьбе за гражданские права и, в частности, за права меньшинств. Если предшествующие школы американской поэзии (битники, Нью-Йоркская школа) сделали многое для высвобождения голосов контркультуры, ЛГБТ-сообщества и пацифистского движения в США, то языковое письмо открылось навстречу более демократичной гендерной и расовой политике.

Женщины были представлены на равных правах с мужчинами во всех манифестациях движения на разных его этапах[256]. Эта открытость была обозначена в «Отрицании замкнутости» Л. Хеджинян, где взамен фаустианской жажды к владению знанием предлагается мягкий подход Шахерезады, отвергающий закрытость. Феминизм 1970‐х годов оказал сильнейшее влияние на практики языкового сообщества. Участница калифорнийского фланга движения Рэй Армантраут, считающаяся наиболее лиричной из «языковых авторов», задавалась в 1978 году вопросом: почему бы женщинам не заниматься лингвоцентричным письмом? В эссе на эту тему она приводит немало примеров того, что многие из языковых авторов – женщины[257], при этом сомневаясь в правомочности термина «лингво-ориентированное письмо»[258].

Впоследствии, с 1980‐х годов, эта тенденция будет только укрепляться. Так, с «языковой школой» часто ассоциируется Мей-Мей Берссенбрюгге – американская поэтесса китайского происхождения, близкая к кругу Ч. Бернстина. Ее поэтика – феноменология в поэтической форме, позволяющая сделать процесс восприятия стиха ощутимым. Движение облака или арктического айсберга уравнивается здесь с человеческими действиями и деятелями. В этом письме философская медитация сплавляется с личным опытом, абстрактный язык органично переходит в конкретные частности непосредственного ощущения, даже при коллажной технике столкновения дискурсов. Письмо Берссенбрюгге самой своей материальностью исследует сложности культурной и политической идентичности, преломленной сквозь призму языковых смещений и миграций.

Мультикультурность и многоязычие сказываются на письме Хэрриетт Маллен, афроамериканской поэтессы, также сближаемой критиками с «языковыми тенденциями». В ее поэзии сочетаются, с одной стороны, элементы повседневных народных вербальных практик афроамериканцев, а с другой – постструктуралистские акценты на языке как медиуме. C Black Arts Movement связана деятельность таких лингво-ориентированных поэтов США, как Эрика Хант и Натаниэль Мэкки. В поэтических и прозаических текстах Мэкки чувствуется также сильное влияние джазовой композиции, африканской ритмико-музыкальной традиции в сочетании с авангардными экспериментами «языкового письма».

* * *«Языковое движение» отличалось от многих других течений современной американской литературы своей принципиальной установкой на коллективность и сообщество. Проявлялось это как в большом количестве совместных публикаций, так и в организационной деятельности сообщества. Так, Б. Перельман устраивал в 1980‐е серию встреч-публикаций «Writing/Talks» с участием ряда «языковых поэтов». К. Робинсон вел на радио в Беркли еженедельную программу «In the American Tree: New Writing by Poets». С таким же названием Р. Силлиман в 1986‐м собрал антологию языковых текстов «In the American Tree: New Writing by Poets». Еще одной авто-антологией языкового письма стала «The „L=A=N=G=U=A=G=E“ Book» (1984)[259] Ч. Бернстина и Б. Эндрюса. Еще ранее Бернстин выпустил две мини-антологии такого плана – «43 poets» и «Language Sampler». В 2013‐м вышло собрание статей из журнала «Poetics» под редакцией Б. Уоттена и Л. Хеджинян[260].

Отдельно стоит отметить опыты коллективного письма «языковых авторов». Один из первых таких опытов – задуманная в 1976‐м и изданная в 1980‐м под эгидой журнала «L=A=N=G=U=A=G=E» экспериментальная книга пяти авторов: Ч. Бернстина, Б. Эндрюса, Р. Силлимана, С. Маккаффери и Р. ДиПальмы. Книга состоит из 26 стихотворений, набранных оригинальными типографскими способами, каждое из которых создано по переписке какой-то комбинацией из пяти авторов (а некоторые – всеми пятью)[261]. Другой опыт «языкового соавторства» был вдохновлен посещением позднесоветской России четырьмя поэтами: М. Дэвидсоном[262], Р. Силлиманом, Б. Уоттеном и Л. Хеджинян. В 1991 году по мотивам поездки они издали книгу «Leningrad: American Writers in the Soviet Union» – совместный травелог в технике «языкового письма»[263]. Еще один коллективный проект «языковой школы» – «The Grand Piano», «опыт коллективной автобиографии» десяти авторов в десяти томах, выходящих с 2006 года по настоящее время. Авторы этого коллективного мемуара реконструируют и контекстуализируют свою писательскую практику, восходящую к поэтическим чтениям в кафе «Grand Piano» в Сан-Франциско в 1970‐е годы[264]. Наконец, интересен также недавний опыт сотрудничества Ч. Бернстина с Тедом Гринуолдом[265], выразившийся в их совместной поэтической книге «The Course» (2020), в которой стихотворения двух «языковых авторов» сообщаются между собой по принципу «эхопоэтики».

* * *Знакомство русских поэтов, исследователей и читателей с американским «языковым письмом» началось с 1980‐х годов, когда Л. Хеджинян стала приезжать в СССР и завязала дружбу с русскими поэтами-метареалистами[266]. Поэтам «языковой школы» посчастливилось войти в прямой контакт с русской публикой, когда в 1989 году они вчетвером (Уоттен, Дэвидсон, Хеджинян, Силлиман) были приглашены в Ленинград на конференцию «Поэтическая функция: язык, сознание, общество», организованную А. Драгомощенко. Именно в переводах Драгомощенко стали появляться и первые небольшие публикации на русском Хеджинян, Уоттена и других. Начиная с конца 1980‐х годов отдельные тексты «языковых поэтов» стали понемногу публиковаться: в

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут