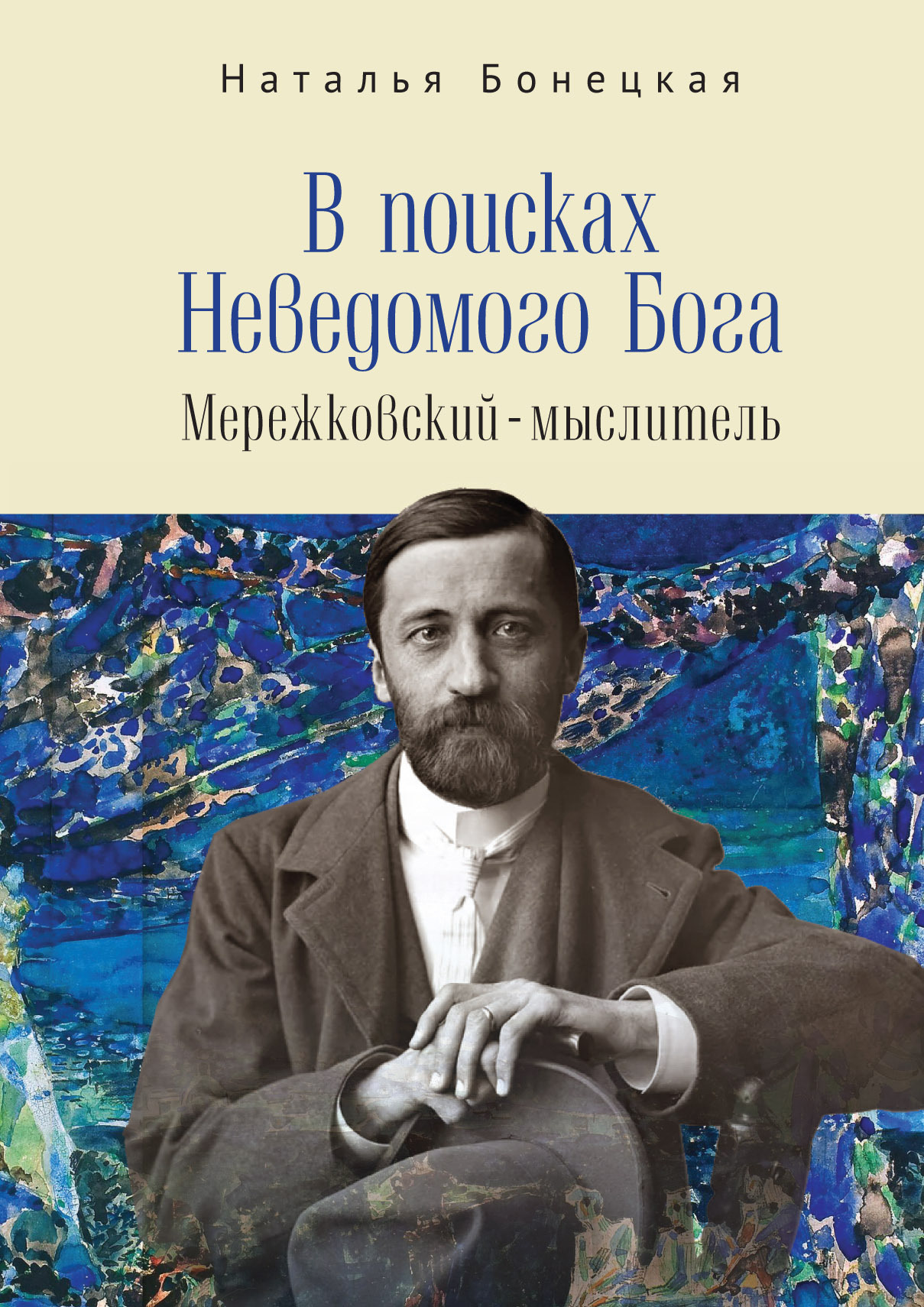

Читать книгу - "В поисках Неведомого Бога. Мережковский –мыслитель - Наталья Константиновна Бонецкая"

Аннотация к книге "В поисках Неведомого Бога. Мережковский –мыслитель - Наталья Константиновна Бонецкая", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Книга историка русской философии Н. К. Бонецкой – это исследование творчества Дмитрия Мережковского как религиозного мыслителя. К какой области гуманитарного знания, наук о духе, принадлежат его воззрения? Еще современники задавали себе этот отнюдь не праздный вопрос. Мережковский – создатель, на русской почве, философской антропологии и герменевтики; либеральный богослов, основатель секты; философ религии и одаренный гностик: под пером автора монографии Мережковский предстает в качестве одного из отцов культуры Серебряного века. Книга предназначена для всех, кому не безразличны судьбы русского духа – новейшая история христианства. Религиозная философия Серебряного века, в ее неоднозначности, была дерзким вызовом традиции, и этот вызов ныне требует ответа. Именно сознание данного факта является одной из забот автора настоящего труда.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Попробуем понять, как, по Мережковскому, возможно увидеть «живую жизнь живого Христа». Прежде всего надо обсудить метод чтения Евангелия, предложенный им, и то, какой ему виделась поэтика Евангелия – евангельская внутренняя форма. Ключевой категорией экзегезы Мережковского, самим истоком его примечательной методологии является понятие «свидетель». Именно нуждой в засвидетельствовании кем-то евангельских событий Мережковский связан, как пуповиной, с новозаветной критикой. Сомнение и его преодоление на путях опыта – пускай не собственного, но свидетельского – вот путь возвращения ко Христу человека Нового времени, который оторвался от нерассуждающей церковной веры в богодухновенность Писания. И поначалу, развивая идею свидетельства, Мережковский идет по стопам критиков. Он разбирает римские и иудейские свидетельства о Христе, приводит известные места из Плиния, Тацита, из Иосифа Флавия, из Талмуда… А подойдя к евангельскому тексту, он, хотя и повторяя, по сохраненной с детских времен привычке, фразы о сверхъестественности Евангелия[538], сразу же ребром ставит проблему субъектности евангельского слова: «авторства» Святого Духа ему, как и критикам, недостаточно. Мережковский выступает в роли блестящего популяризатора либеральной критики, когда входит детально в вопросы авторства синоптических Евангелий и Евангелия четвертого, рассуждает о соотношении синоптиков с загадочным, несохранившимся общим их источником Q (Quelle). Однако в этот научно-критический дискурс включен некий экзистенциальный, интимный элемент: Мережковский изначально хочет видеть в авторах Евангелия, – точнее – в свидетелях жизни Иисуса, не просто исторических лиц, но конкретных людей. Авторов, а также читателей Евангелия Мережковский рассматривает в качестве живых субъектов, – в ходе экзегезы он аналогично будет подходить и к его героям, включая Протагониста. Его метод направлен на то, чтобы упразднить историческую дистанцию и сделать прозрачными, для явления их внутренней жизни, исторические лики. Методологический пафос Мережковского – это развеществление Евангелия вплоть до превращения его в реальное событие. Кажется, все воззрение Мережковского заключено в игре-сопоставлении двух противостоящих смыслообразов: с одной стороны – «наше церковное Евангелие», «странная – страшная “богослужебная” книга», «огромная, тяжелая, почти неразгибающаяся, в пурпур, золото и драгоценные камни закованная», – с другой – «книга наименее “богослужебная”», «наименее “церковная ” из всех <…> книг», – даже не книга, а «слишком свободный дух», могущий «взорвать» и «разрушить» все церкви (с. 32). Мережковский-критик и хочет явить «свободный дух» Евангелия, следуя тому же методу, который (почти одновременно с ним) разрабатывал Михаил Бахтин, развеществляя, превращая в «бытие-событие» романы Достоевского и Рабле: диалогическая «поэтика Достоевского» обнаруживала «дух»[539], поэтика Рабле воскрешала карнавал в его живой событийности. Книга «Иисус Неизвестный» в высшей степени методологична, как и книги Бахтина о Достоевском и Рабле, – ее методология неотрывна от смысла, есть важнейший элемент последнего.

И первым шагом Мережковского на пути «развеществления» Евангелия является осмысление Евангелий в качестве «Воспоминаний Апостолов»[540]. Мережковский решается поднять сложнейшую историко-критическую проблему Евангелий как свидетельств, сразу заявляя, что видит в них свидетельства именно об Иисусе[541]. И когда он уточняет, что понимает эти «Воспоминания» в смысле «мемуаров», «наших личных» воспоминаний (с. 31), то тем самым сразу обозначает верховный принцип своей экзегезы: Евангелие, текст предельно субъективный, личностно-интимный, требует тоже чтения сердечного, экзистенциального, направленного на распознание личного авторства, на «встречу» с субъектами текста. Неизвестное Евангелие, повествующее о жизни Иисуса Неизвестного – «это-то вот страшно близкое, простое Евангелие» (с. 31) – мыслится изначально Мережковским как субъектная структура, которую Бахтин назвал бы архитектоникой текста.

Мережковский прекрасно знал евангельский текст; однако он следовал за критиками, когда создавал великолепные «образы» евангелистов, своеобразными «символами» которых являются четыре Евангелия. Главные свидетели жизни Иисуса, по его мнению – это апостолы Пётр и Иоанн. Евангелист Марк опирается на опыт Петра, вместе и на собственный – полудетский опыт. Ни лица, ни имени того, кого Церковь называет евангелистом Матфеем, мы в действительности не знаем, – но вот для знатока Евангелий в тексте этого иудеохристианина видно «окно» в до синоптический источник Q. Лука, ученик Павла (и наследия Павлова свидетельства) – «евангелист всемирный, кафолический» (с. 44). А вот образ автора четвертого Евангелия у Мережковского, как и у критиков, двоится: «воспоминания» «апостола Иоанна» слушает и запоминает (или записывает) «пресвитер Иоанн»… Мережковский своими образами евангелистов дал великолепный синтез открытий западной критики. – Обращусь однако к тому, что мне представляется его собственным вкладом в критическую традицию, – к его герменевтическому методу.

Мережковский превыше письменного ценил устное слово: «Сказанное лучше написанного» (с. 25). Замечу, что сходно мыслил и Бахтин, для которого слово всегда было высказыванием, и за ним ему слышался человеческий голос. «Чудной крепости и свежести древней, устной памяти, по опыту нашей, письменной, загроможденной и расслабленной, мы себе и представить не можем» (с. 27), – ведь и Талмуд, и Коран веками жили лишь в устном предании. Устное слово ближе к экзистенциальному центру («сердцу» в иудео-христианской традиции) говорящего, автора, чем слово письменное – оплотневшее в языковых знаках, приобретшее из-за этого многозначность, скрывшее свою интонацию и потому отчужденное от авторской личности. Бахтин фактически отождествлял личность, ее идею – позицию по «последним» вопросам – со словом, а вместе и с духом человека[542]. И вот, сходно мыслящий Мережковский задается целью как бы озвучить слово Евангелия, – чтобы, насколько это возможно, олицетворить его, возвести к субъектам – свидетелям. Тем самым, полагал экзегет, из мертвого оно воскреснет в жизнь, плотяное – только буква – одухотворится; тяжелая книга в золотом окладе, лежащая веками в храме не престоле, преобразуется в многоголосое, многоцветное, вечно живое, сияющее духовное Событие.

Ницше считал, что греческая трагедия родилась из «духа музыки» – священной дифирамбической песни, славящей Диониса. Мережковский, подступив к тайне Евангелия – назвав «Неизвестным Евангелием» коллективное, а точнее – соборное свидетельство о жизни Иисуса, начинает с тезиса о евангельской «музыке», о звучании евангельского слова: «Внутренняя музыка речи во всех переводах, на всех языках неразрушима» (с. 28)[543]. «В каждом слове – тезис, антитезис и синтез: “да”, “нет”, и соединяющее над ними “да”; Отец, Сын и Дух. Троичной музыкой звучит всё Евангелие, как раковина – шумом волн морских» (с. 29): вот опыт Мережковского, вынесенный им из каждодневного, на протяжении десятилетий, чтения Евангелия. Когда мы слушаем симфонию, то, сделав усилие, мы можем выделить из общего звучания партии отдельных инструментов, распознать темы в их развитии и сплетении; чем профессиональнее слушатель, тем глубже он поймет музыкальный

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн