Читать книгу - "Сергей Николаевич Булгаков - Коллектив авторов"

Аннотация к книге "Сергей Николаевич Булгаков - Коллектив авторов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

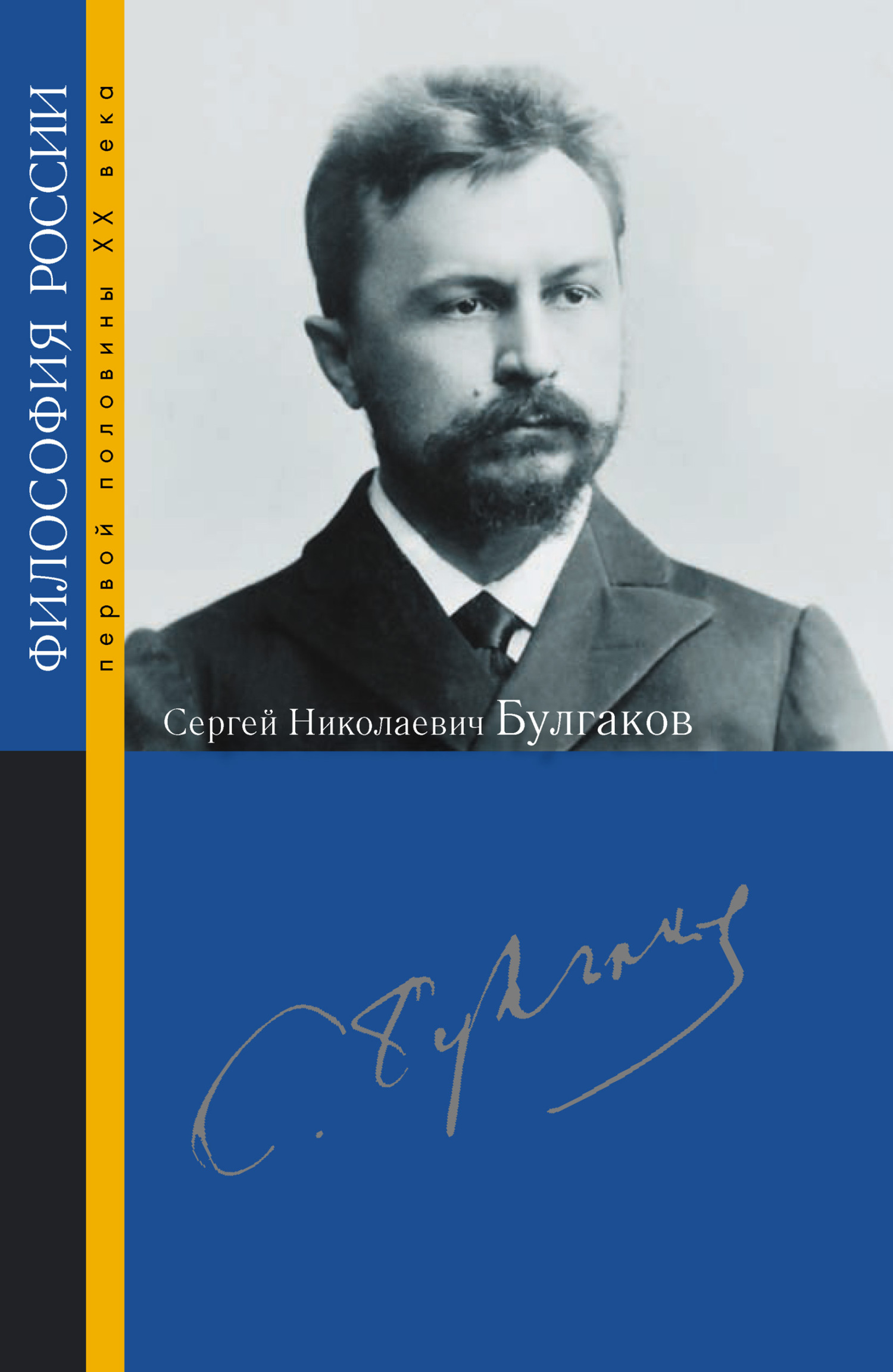

Настоящий том посвящен выдающемуся мыслителю, представителю русской философской традиции первой половины XX века – Сергею Николаевичу Булгакову (1871–1944), проделавшему впечатляющий путь от «легального» марксиста к священнику и богослову в «русском Париже». Его философские, богословские, социологические, политико-экономические идеи и сегодня продолжают вызывать большой интерес и в то же время острые споры как в России, так и за рубежом. В томе собраны статьи современных философов, религиоведов, литературоведов, в которых актуализируется интеллектуальное наследие С. Н. Булгакова. Ряд статей посвящен его личности и судьбе, в которой выражаются все трагические события первой половины ХХ века.Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся философией, общественной и религиозной христианской мыслью, историей русской эмиграции в Европе.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В каких смыслах Булгаков применяет понятия «механизм» и «механистический» – вопрос, требующий специального исследования, но в первом приближении можно сказать, что, с одной стороны, он понимает «механистический» в традиционном для эпохи Ньютона смысле, и именно за это он критикует науку, ограничивая ее возможности и имея перед собой все-таки образ классической науки[567]. С другой стороны, размышления В. Г. Горохова помогают понять, что и у Булгакова есть более широкое и глубокое понимание механизма и механического, особенно при рассмотрении проблемы социального детерминизма. В применении к науке он часто, по-видимому, под механическим мировоззрением понимает не только его прямой смысл, но рассудочность, инструментальную рациональность, построение абстрактных – знаковых и математических – моделей. Он ссылается на известное выражение Дюбуа-Реймона о том, что мир может быть изображен «одной огромной системой дифференциальных уравнений, одной математической формулой», и далее пишет, что «эту же мысль, даже в применении к человеческим деяниям, высказывает Кант; она лежит в основе социологического детерминизма; ее же в наиболее радикальной форме высказывает Лаплас, а позднее Гексли»[568].

Наконец, Булгаков и впрямую определяет свое отношение к «катехизису метафизики научного рационализма». «Просветительство» прокладывает путь для научного рационализма, известные философы и ученые – все «носители научного рационализма. Он составляет духовную атмосферу нашего времени, им мы дышим незаметно для себя, в нем исчезает чувство тайны и глубинности бытия, гаснет мистика и религия. С плоской насмешкой Мефистофель, дух научного рационализма, подает таблицу логарифмов, и злорадно наблюдает, как Божий мир перемалывается на этой мельнице»[569]. И отсюда «злосчастное порождение века рационализма» – «научная философия», претендующая на решение всех сверхнаучных и вненаучных вопросов.

Булгакова особенно беспокоит то, что сами представители науки впадают в заблуждение, «действительность в том виде, как она доступна науке, приравнивают действительности вообще. научной методике придается онтологическое значение. Создается и крепнет таким образом предрассудок, будто научное отношение к действительности и есть самое глубокое и подлинное, причем совершенно забывается о преднамеренной ограниченности науки»[570]. Это присуще не только наивному реализму ученых, но и позитивизму как «наивной философии чистого объекта, познаваемого (неизвестно кем и как) в науке», и здесь он вновь напоминает об активной, деятельной, волевой роли субъекта, которую не учитывают позитивисты, тем самым оказываясь на позициях механистического детерминизма, которому «нередко придается онтологическое истолкование».

Прежде чем обращаться непосредственно к социальному детерминизму – теме, особенно значимой для социальной эпистемологии, Булгаков в контексте проблемы «хозяйство как синтез свободы и необходимости» рассматривает соотношение таких философских категорий, как свобода и причинность, свобода и необходимость и, соответственно, с этих позиций трактуется и детерминизм. Однако чтобы оценить всю глубину и актуальность его позиций из нашего времени, как мне представляется, необходимо обратиться к более позднему времени в развитии отечественной философии – 1960—1970-м годам, когда тема причинности и детерминизма была одной из главных в наших исследованиях[571].

В литературе этого периода были широко представлены самые различные трактовки детерминации, что было вызвано различным пониманием самого детерминационного отношения: детерминации и причинности, необходимости/случайности, детерминизма и индетерминизма, а также неопределенности. Было разработано множество классификаций как феноменологического, так и теоретического характера. В большинстве работ детерминация понималась как реально существующая система зависимостей явления от каких-либо факторов объективного или субъективного порядка. Эти факторы обусловливают, ограничивают, служат основанием данного явления или производят его. Термин «детерминизм» применялся для обозначения философского учения о всеобщей детерминированности явлений. Под причинностью, в том числе под влиянием работы М. Бунге, стало пониматься генетическое отношение между явлениями, которое, будучи необходимым, реализуется в случайных условиях, при этом действие либо следует за причиной во времени, либо происходит одновременно с ней. Было преодолено отождествление детерминации только с причинным ее видом как единственным, в качестве других видов стали рассматриваться целый «спектр детерминации» – необходимая и случайная (вероятностная), возможная и действительная, самодетерминация, взаимодействие, динамическая и статистическая и др.

Выделение статистической детерминации было существенным шагом вперед, поскольку в классическом детерминизме абстрагирование от случайности носило принципиальный характер и рассматривалось как необходимое условие получения истинного знания о мире. Действительными законами считались только те, которые единственным образом определяют поведение объекта или системы в целом. Было осознано, что в случае относительной детерминации поведение объекта или системы не определено строго однозначно. Закономерности фиксируются лишь статистически, наступление отдельного события или изменение системы можно определить лишь вероятностно, принципиально неоднозначным образом. Как «жесткая», так и относительная (вероятностная) детерминация существуют объективно, несводимы друг к другу, но связаны отношением взаимодействия и дополнительности.

Вместе с тем концепция детерминизма в это время была сугубо объективистская; до обращения к социальной детерминации познания, влияние человека, его воли, системы ценностей и предпочтений, если присутствовали, то в безличных формах случайности или вероятности. Философы преимущественно следовали жесткому суждению «классика»: «идея детерминизма, устанавливая необходимость человеческих поступков, отвергая вздорную побасенку о свободе воли, нимало не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий. Совсем напротив, только при детерминистическом взгляде и возможна строгая и правильная оценка, а не сваливание чего угодно на свободную волю»[572]. Это сказано в начале ХХ века, т. е. в то же время, когда о свободе воли рассуждал и Булгаков. Однако его отношение к свободе воли, т. е. активной роли субъекта познавательной деятельности, совсем иное.

Он считал, что ошибочно рассматривать проблему свободы только «применительно к научному детерминизму, к идее механической, каузальной закономерности», когда идея свободы отбрасывается как «ненаучная».

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут