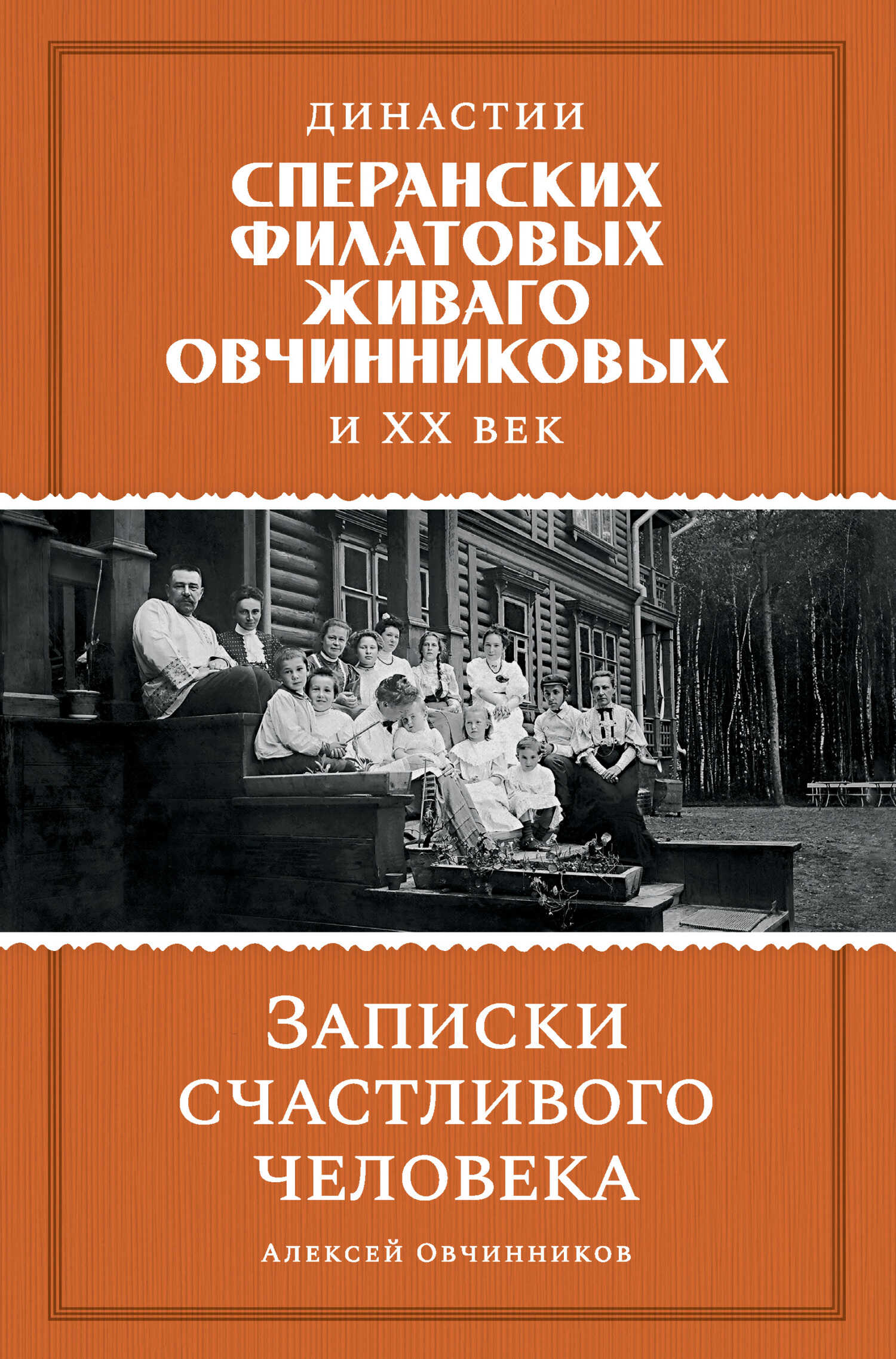

Читать книгу - "Династии Сперанских, Филатовых, Живаго, Овчинниковых и ХХ век. Записки счастливого человека - Алексей Адрианович Овчинников"

Аннотация к книге "Династии Сперанских, Филатовых, Живаго, Овчинниковых и ХХ век. Записки счастливого человека - Алексей Адрианович Овчинников", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Четыре огромные династии – Сперанских, Филатовых, Живаго и Овчинниковых – предки замечательного доктора Алексея Овчинникова. Он написал историю своей семьи, очень живые воспоминания о своем деде, лучшем детском докторе нашей страны Георгии Сперанском, с кем прожил бок о бок долгие годы, и записки о собственной жизни, полной приключений, путешествий, спорта и, конечно, медицины. Это захватывающая картина жизни всего XX века.Все фотографии в книге – из личного архива автора.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

С жильем в Молотове оказалось плохо. Дед долго не мог найти ночлег, и пару ночей все провели на вокзале. Уже во взрослом возрасте я прочитал об этом в записках своего деда, выдержки из которых я привожу здесь.

«Едва ли будем вспоминать о жизни в этом городе с удовольствием: условия, в которых мы туда ехали, были кошмарными, прием в самом Молотове очень неласковый, отношение к нам, в частности ко мне, как крупному специалисту, было плохое со стороны здравотдельской администрации и местных властей. Помещение после больших хлопот было отведено в виде одной комнаты, в которой мы всемером никак поместиться не могли. Да и эту комнату в семье местного профессора получили с условием, чтобы не было ребенка, а у другого профессора в соседней квартире получили просто отказ. Почему, неизвестно, так как все равно через 2–3 дня у них эту комнату заняли. В горсовете мне сказали, что больше они комнаты отвести не могут. Если я найду сам помещение, то они его узаконят. Как я буду искать в чужом городе, не имея знакомых, помещение? Этот вопрос их не интересовал. Найденная в конце концов комната в развалющей избушке требовала большого ремонта: пришлось делать рамы, вставлять стекла, забивать стены. Там поселились Наля с Алешей, Сережа Филатов и Матреша. Затем пришлось туда же на койку поместить М.И. Побединскую. Когда начались морозы, там так было холодно полом, что на стенах внизу стал намерзать лед. Пришлось переехать в еще худшее, грязное, более тесное помещение, единственным достоинством которого была его близость к нашей комнате, где жили я, Лиза и Марина…»

К счастью, деду удалось устроиться консультантом в железнодорожную больницу, где, как он пишет, отношение к нему было хорошим и где ему удалось получить для нас приличную комнату в новом доме с центральным отоплением, правда, без электричества. «К сожалению, – пишет дед, – эта комната помещалась в доме, отстоявшем от нашей с Лизой комнаты на расстоянии 35–40 минут ходьбы, а ходить приходилось ежедневно, так как обедали мы у Нали, где жила и Матреша, ходившая за обедом в столовую тоже на другой конец города. Этот обед состоял из болтушки с небольшой добавкой крупы, или макарон, или гороха, а на второе полтора оладья или в лучшем случае два яйца. Впрочем, иногда бывала каша из рубленой пшеницы с каким-то маслом. Это давалось в столовой для научных работников, и получал это только я. Иждивенцы не получали ничего. И в то же время получавшие обед в столовой облисполкома имели вполне приличный, по уверению случайно туда прикрепленных, стол. Питаться в этой столовой имели право все работающие или имеющие какое-либо отношение к этому учреждению люди: какая-нибудь подшивальщица бумаг входящих и исходящих, шофер, который возит облисполкомщика, и т. д., а старые заслуженные деятели науки должны быть благодарны, что у них есть своя столовая, «академическая», в которой «по блату» питаются совсем не ученые, а канцелярские работники здравотдела, цирковые работники и т. д. Не хочется вспоминать об этом унижении достоинства человека в угоду уменью устроить свои делишки какими угодно путями. Еще много раз придется возвращаться к этой молотовской жизни, но подолгу останавливаться на ней не стоит, а то остается какой-то скверный осадок и портится настроение».

Но даже в жутких условиях жизни в эвакуации Георгий Несторович не прекращал заниматься научной работой и писать статьи в медицинские журналы и сборники. Клинический очерк «Гипотрофия детей раннего возраста. В помощь педиатру и участковому врачу» и глава в руководстве по клинической фармакотерапии М.Я. Брейтмана «Применение лекарственных средств у детей» были написаны им в 1942 году в Молотове.

Город Молотов я помнить не могу, так как меня никуда не водили. Зато я хорошо помню комнату, где мы жили. Она была в полуподвальном помещении и, когда началась зима, там стало очень холодно. На стену около нашей с мамой кровати повесили какое-то одеяло, и когда поднимали его край, под ним оказывался слой льда. Зато у нас был двор, где Марина с Ложкиным соорудили снежную горку. Горку полили водой, и мы стали кататься с нее на кусках фанеры. Потом моя няня из самых добрых чувств вылила на нее ведро помоев, и горка приобрела желтый цвет. Бабушка, увидев желтую горку, очень ругалась и хотела нам запретить с нее кататься. Мы были очень недовольны этим, но тут в командировку на пару дней приехал мой отец, который почистил горку и вновь залил ее чистой водой.

Еще одно мое приятное воспоминание связано с байдаркой. Кто-то из знакомых моей матери привез с собой легкую разборную лодку и пригласил маму покататься. Мы с няней тоже пошли на берег реки, где невдалеке от железнодорожного моста на лужайке собирали лодку. Это было очень интересно. Потом лодку спустили на воду, в нее сели взрослые и поплыли вдаль по реке. Мне тоже хотелось прокатиться, но меня, естественно, не взяли.

Я уже писал о том, что моя мать смогла устроиться инструктором по лыжам в спортивное общество «Спартак» и даже выступала за него в соревнованиях. За это ей выдавали талоны на питание, которое она приносила домой. Еще один эпизод, связанный с едой, врезался в мою память: мешок с неочищенным рисом, который привез из Ташкента от Филатова какой-то его знакомый. Этот мешок риса, можно сказать, спас нам жизнь, и мы ели его в течение всей голодной зимы 1941/42 года. Запомнился мне и страх, когда пропала моя мать – она отправилась за продуктами в деревню и заблудилась – ее привезли на следующий день всю обмороженную. Весной 1942 года заболели пневмонией Елизавета Петровна и Наля. «Это был кошмарный период жизни в Молотове, – вспоминал дед. – Я думал, что потеряю Лизу, очень истощенную и ослабленную предыдущей жизнью. Но по счастью, все обошлось благополучно… благодаря сульфидину».

Сперанские прожили в Молотове год и два месяца и 3 октября 1942 года вернулись в Москву. Незадолго до этого, в июле 1942 года, мы с мамой переехали к отцу в Ярославль, где он в это время служил. Дед написал, что «этому предшествовало полтора месяца переписки и телеграмм, так как Адриан не мог получить помещение, пока не приедет жена, а она не могла ехать, если не было где остановиться». По дороге с нами случился неприятный эпизод, который,

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн