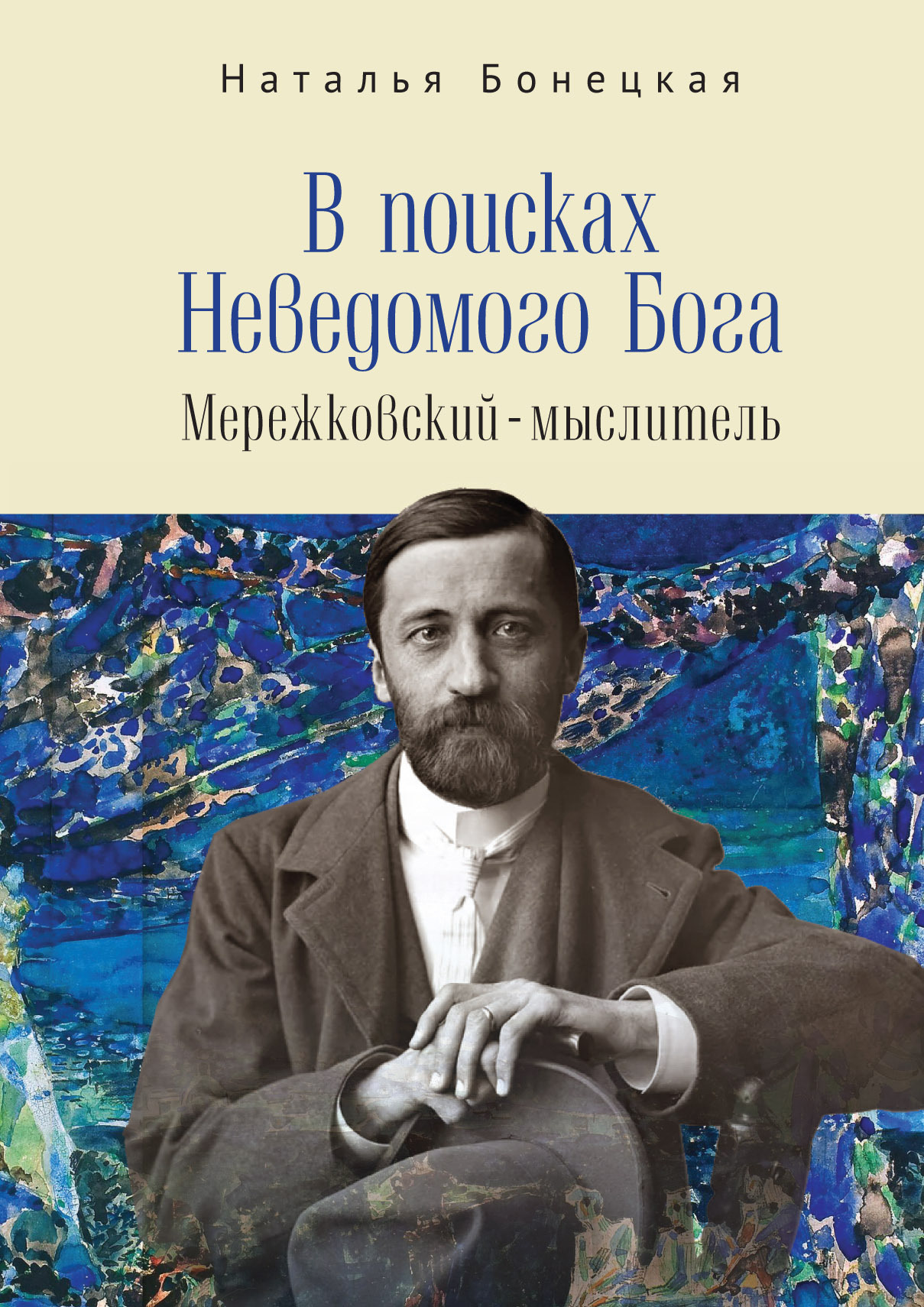

Читать книгу - "В поисках Неведомого Бога. Мережковский –мыслитель - Наталья Константиновна Бонецкая"

Аннотация к книге "В поисках Неведомого Бога. Мережковский –мыслитель - Наталья Константиновна Бонецкая", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Книга историка русской философии Н. К. Бонецкой – это исследование творчества Дмитрия Мережковского как религиозного мыслителя. К какой области гуманитарного знания, наук о духе, принадлежат его воззрения? Еще современники задавали себе этот отнюдь не праздный вопрос. Мережковский – создатель, на русской почве, философской антропологии и герменевтики; либеральный богослов, основатель секты; философ религии и одаренный гностик: под пером автора монографии Мережковский предстает в качестве одного из отцов культуры Серебряного века. Книга предназначена для всех, кому не безразличны судьбы русского духа – новейшая история христианства. Религиозная философия Серебряного века, в ее неоднозначности, была дерзким вызовом традиции, и этот вызов ныне требует ответа. Именно сознание данного факта является одной из забот автора настоящего труда.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Мережковский писал «Иисуса Неизвестного» уже перед лицом разгула атеизма в России. Потому естественным путем на первый план у него выдвинулась апологетическая задача, совсем не актуальная для библеистов Запада. «Был ли Христос?»: чтобы утвердительно ответить на этот странный для большинства протестантских критиков вопрос, и предпринял русский философ свое серьезное все же исследование. «Апологетика начинается с критики», – считал Мережковский[488]. В «Иисусе Неизвестном» его оценка библейской критики по обыкновению полярно двоится: начав с ее характеристики как «беснования», он заканчивает признанием за нею «святости». «Критика – суд над Евангелием – может сделаться Страшным судом над судьями», – предостерегает он, имея в виду не один бунт Б. Бауэра и Д. Штрауса, но и… писания Ницше (с. 10). С другой стороны, он не может не замечать, что «подвиг Геркулеса совершила научная критика в Германии, за последние 25 лет, очищая <…> авгиевы конюшни религиозного и исторического невежества» (с. 12): как хорошо было бы нашим постперестроечным «богословам» и вообще «христианам» взять на вооружение мысль Мережковского! – И наконец, с русским энтузиазмом, побудившим его некогда признать Ницше за святого, Мережковский провозглашает свой апофеоз критикам – и всего лишь в связи с «двухисточниковой теорией» происхождения Евангелия: «…Люди свято проводят иногда целую жизнь <…> в евангельской критике» (с. 36).

По-видимому, Мережковский осознавал свою причастность к библейско-критической традиции, когда использовал ее категории. Однако будучи художником, он желает не столько доказать, что Христос был, сколько показать это в наглядных картинах. Формой его евангельского комментария служит «жанр “Жизнь Иисуса”», восходящий еще к Д. Штраусу и Э. Ренану[489]: на основе четырех канонических Евангелий он выстраивает хронологическую последовательность событий биографии Иисуса из Назарета – евангельскую историю. Разведя «Иисуса истории и Христа Церкви» (как это делали все либеральные теологи), он задается целью увидеть «Иисуса во Христе, Человека в Боге (с. 53), приблизив тем самым Господа к нам. Именно эта цель определяет тот угол зрения, под которым Мережковский будет читать Евангелие. Он надеется увидеть за Евангелием – зачитанным до той «привычки», которая стала пеленой, закрывшей его смыслы, – «живую жизнь живого Христа» (с. 26), «Земного Христа» во «плоти» (с. 23), что и станет апологией – как бы художественным обоснованием Его существования. Очень зло пишет Мережковский о «мифомании» Штрауса, Б. Бауэра и прочих протестантских богословов, объявивших Христа «мифом», стремившихся «очистить» евангельские тексты от «вымышлененных» чудес, дабы выявить в евангельских событиях действительное историческое ядро (с. 11). Однако сам он делает примерно то же самое, трактуя евангельские чудеса (Кану, умножение хлебов, Преображение, даже Воскресение) в качестве не столько объективных фактов, сколько феноменов – явлений в глазах учеников, пребывающих в особых состояниях сознания. Ниже я подробно рассмотрю эту важную тенденцию методологии Мережковского – стремление лишить евангельские чудеса их общезначимой бытийственности. А когда русский экзегет пытается распознать субъектную структуру (Бахтин сказал бы: архитектонику) евангельского текста – ответить на вопрос, чьими глазами был увиден тот или другой эпизод, чей голос звучит в конкретном евангельском слове, – то речь для него идет о вычленении из евангельского текста того самого достоверного корпуса «подлинных слов и дел Иисуса»[490], который аналогичен категории «историческое ядро» западных критик: ключевым для Мережковского здесь выступает слово «свидетель».

Если протестантские теологи, наследники Лютеровой герменевтики, обновившей евангельские смыслы в свете грандиозного опыта Реформации, шли в своих интерпретациях от опыта затронутости Благой Вестью, то в точности то же самое делает и Мережковский. «Прежде чем в истории, надо увидеть Его в себе» (с. 8), – для чего надлежит последовать за Ним, взяв крест, – хоть в малой мере приобщиться Его мистерии смерти и воскресения. Но от протестантского воззрения на личность Иисуса подход Мережковского сильно отличается полным отсутствием интереса к этике: ведь для либеральных теологов «от Шлейермахера до Гарнака» «Иисус был идеалом нравственности», «учителем чисто этической религии»[491]. Мережковский же здесь выступает как выразитель духа Серебряного века – антиэтической его тенденции, ницшеанской устремленности «по ту сторону добра и зла», всегда оборачивающейся оправданием зла. Так, для Мережковского Нагорная проповедь Иисуса отнюдь не несет в себе этического содержания, но опрокидывает старый мир со всей его этикой и прочими устоями. В Личность же Иисуса Мережковский вмысливает, вчувствует человека своей собственной декадентской эпохи: глубоко одинокий субъект, Иисус Неизвестный испытывает постоянные муки раздвоенности, подобно героям Достоевского (в трактовке Мережковского); с людьми Ему, Существу высшего порядка, как правило, тошно, – а Его призывы порой дышат ненавистью (императив отказа от близких и пр.). Если в Евангелии от Иоанна Иисус говорит, что любовь к Нему выражается в соблюдении Его заповедей, то последнее понятие для Мережковского почти одиозно: вполне в духе Л. Шестова он утверждает, что Иисус отверг всякий закон, – в частности, и нравственные заповеди. Любовь к Иисусу, по Мережковскому – это скорее усилие отождествиться с Ним в Его человечности, пережить то, что испытывал Он. Надо реально включить свое «я» в универсальное «Я» Христа, которое, согласно Мережковскому – подлинное имя Божие. Эти глубокие интуиции сближают христологию Мережковского скорее с экзистенциализмом его современника Р. Бультмана («Христос, Распятый и Воскресший, встречает нас в слове провозвестия и нигде больше»[492], – «Бог сам “находит” человека, “встречается” с ним и обращается к нему»[493] в слове керигмы), чем с представлениями критиков XIX века. Во всяком случае, Мережковский разработал собственный вариант евангельской критики, основание коего – религиозное сознание Серебряного века, эпохи постницшевского христианства, – сознание, испытывающее натиск релятивизма и феноменальности. Методу

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн