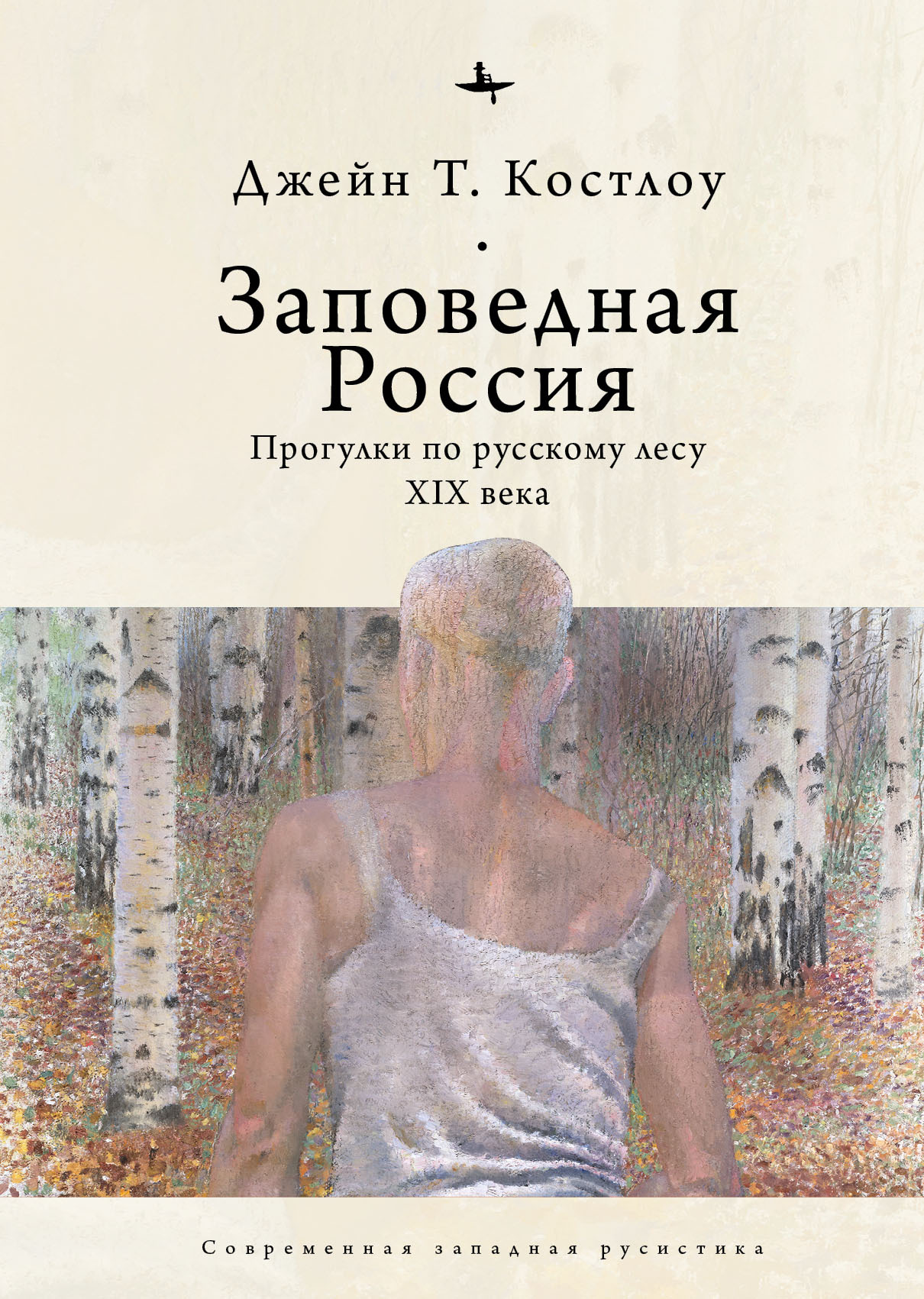

Читать книгу - "Заповедная Россия. Прогулки по русскому лесу XIX века - Джейн Т. Костлоу"

Аннотация к книге "Заповедная Россия. Прогулки по русскому лесу XIX века - Джейн Т. Костлоу", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Ни в одной стране мира нет столько лесов, как в России, и это отразилось в ее культуре и истории. Исторически леса служили и защитой от захватчиков, и убежищем от государственной власти, а в XIX веке стали предметом научных исследований и литературных описаний. Джейн Костлоу рассказывает о том, чем был лес для русской национальной и духовной идентичности в период активного поиска форм выражения этой идентичности.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В эти земли Короленко зовет «мечта народа» – китежская легенда о двух мирах, сошедшихся в одном месте. Версия Короленко лирико-этнографическая, это пересказ различных легенд о граде Китеже (многие известны нам из романа Мельникова), но одновременно – передача выразительным слогом психологической и художественной сути этих мифов.

Итак, над озером Светлояром стоят два мира: один – настоящий, но невидимый, другой – видимый, но ненастоящий. И сплетаются друг с другом, покрывают и проникают друг в друга. Ненастоящий, призрачный мир устойчивее истинного. Последний только изредка мелькнет для благочестивого взора сквозь водную пелену и исчезнет. Прозвенит и смолкнет. И опять водворяется грубый обман телесных чувств… [Короленко 1953–1956,3: 131].

К Светлояру нас подводят в череде сменяющих друг друга ожиданий, разочарования и нового очарования: в первый визит писателя к озеру его ямщик остановил лошадей, указал на озеро, и Короленко поразился: и только?.. Маленькое, непримечательное овальное озерцо в венчике берез.

Как? Это и есть Светлояр, над которым витает легенда о «невидимом граде», куда из дальних мест, из-за Перми, порой даже из-за Урала, стекаются люди разной веры, чтобы раскинуть под дубами свои божницы, молиться, слушать таинственные китежские звоны и крепко стоять в спорах за свою веру?.. По рассказам и даже по описанию Мельникова-Печерского я ждал увидеть непроходимые леса, узкие тропинки, места укрытые и темные, с осторожными шепотами «пустыни» [Короленко 1953–1956, 3: 129].

Во второй же визит к озеру писателя покорила его «почти загадочная простота», он был очарован его «своеобразным обаянием». Пытаясь вспомнить, что же озеро ему напоминает, он вдруг осознает: это же «старинные иконки нехитрого письма»!

Такие светленькие озерка, и такие круглые холмики, и такие березки попадаются на старинных иконках нехитрого письма. Инок стоит на коленях посреди круглой полянки. С одной стороны к нему подступила зеленая дубрава, точно прислушиваясь к словам человеческой молитвы; а на втором плане (если есть в этих картинах второй и первый планы) в зеленых берегах, как в чаше, такое же вот озерко. Неумелая рука благочестивого живописца знает только простые, наивно правильные формы: озеро овально, холмы круглы, деревца расставлены колечком, как дети в хороводе. И над всем веяние «матери-пустыни», то именно, чего и искали эти простодушные молители… [Короленко 1953–1956,3: 129].

«Матерь-пустыня» и есть та святая земля «мечты народа», которую ищут в этих диких лесах, в этом идеально очерченном озере. Короленко своим описанием заставляет и нас попасть под обаяние этого места, словно он лично пишет икону для нашего созерцания. Но уже через мгновение мы ее лишаемся из-за грубого вмешательства.

Теперь леса порубили, проложили в чащах дороги, скиты разорили, тайна выдыхается. К «святому озеру» тоже подошли разделанные поля, и по широкой дороге то и дело звенят колокольцы, и в повозках видны фигуры с кокардами. «Тайна» Китежа лежит обнаженная у большой дороги, прижимаясь к противоположному берегу, прячась в тень к высоким березам и дубам.

И тоже тихо выдыхается [Короленко 1953–1956, 3: 130].

Стоит обратить внимание на использование Короленко образа иконы в этом описании. Он напоминает нам о том, как наши впечатления определяются ожиданиями, и о конфликте между тем, как мы мыслим что-либо, часто основываясь на описании, и личным опытом от непосредственной встречи. Но также он напоминает нам о роли икон в православной традиции и о том, как изображенное на них наделяется сакральным смыслом. Сам по себе пейзаж не является важным мотивом классической иконы, которая фокусируется на священном образе в человеческом обличье. Но в иконах из воспоминаний Короленко этот пейзаж становится центральным элементом. В православии икона, безусловно, подразумевает определенную теологию и особую культуру поклонения или восприятия ее: икона «изображает божественную красоту и славу в материальном воплощении, видимом человеческому глазу», представляя в визуальной форме реальность божественного. Как это сформулировал Л. А. Успенский, «свойством святости является то, что она освящает все то, что с ней соприкасается. Это есть начало грядущего преображения мира…» [Успенский 1997: 220] – уничтоженного людской гордыней и последовавшим за ней «распадом космическим, разладом во всем мире» [Успенский 1997: 178][209].

В сдержанной, но выразительной манере Короленко описывает нам как «преображение мира», с его прислушивающимися к безмолвным молитвам монахов деревьями, так и «распад космический», в результате которого идеальная красота лесного озера оказывается разрушена, а «матерь-пустыня» осквернена дорогами. Один из актов вероотступничества, составляющих эмоциональный и смысловой центр повествования романа Достоевского «Братья Карамазовы», – осквернение иконы: пьяный Карамазов-отец топчет икону Богоматери, чтобы вывести из себя свою истово верующую жену. Этот акт осквернения затем повторяется – в тот момент, когда отец рассказывает о случившемся сыну Алеше, вероятно попросту забыв, что речь идет о его матери[210]. Подобное «двойное» разрушение описывается и у Короленко: ведь оскверняются и само место, и его образ; здесь употребление писателем выражения «матерь-пустыня» также подразумевает попрание священной материнской фигуры. Святость озера происходит не из какой-то эстетической его характеристики, вроде живописности или чистоты, а из того особого внимания, которое ему уделяется, и, быть может, именно из нехватки внешнего великолепия. И что с ним теперь? В последнем абзаце иконические образы уступают место хронике и журналистскому стилю. В тексте Короленко присутствует намек на агрессию или даже изнасилование, поскольку «тайна» (слово женского рода) или упомянутая ранее «матерь-пустыня» «лежит обнаженная у большой дороги» и прячется в тени[211].

Художественная сила языка Короленко в определенной мере рождается из резких переключений повествования со священной простой красоты к разрушенному и растерзанному. Характерно, что здесь он использует многочисленные глаголы в прошедшем времени, которые описывают, что произошло, но не сообщают нам, кто именно все это совершил. Между тем критика современности не является здесь целью Короленко. Он испытывает глубокую симпатию к самим этим местам, а вот к когда-то населявшим их людям его отношение намного сложнее. По мнению Короленко, у староверов было «много наивного

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн