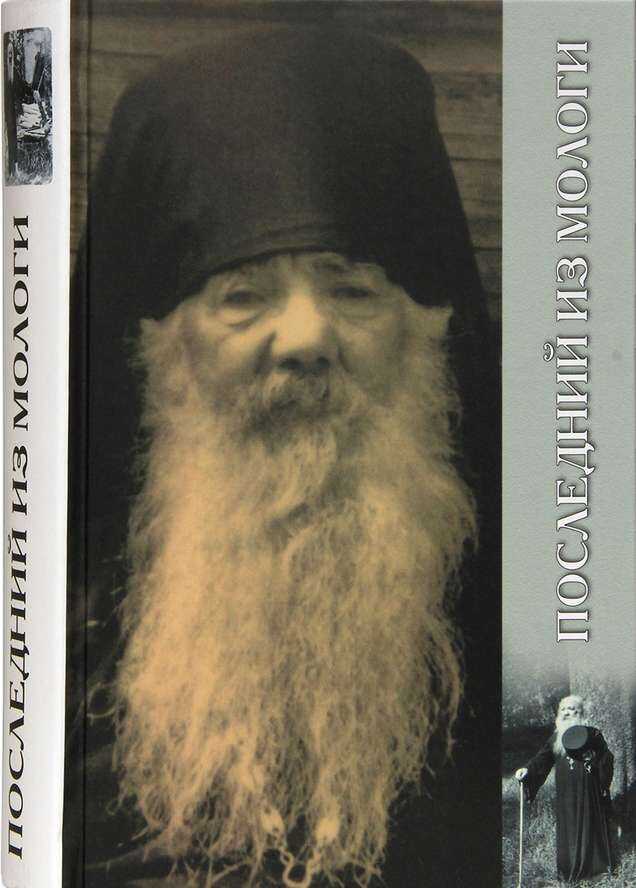

Читать книгу - "Плследний из Мологи. Жизнеописание архимандрита Павла (Груздева) - Наталья Анатольевна Черных"

Аннотация к книге "Плследний из Мологи. Жизнеописание архимандрита Павла (Груздева) - Наталья Анатольевна Черных", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Отец Павел был свидетелем разграбления и уничтожения родной земли, затопления целого края. Пройдя сквозь лагеря и ссылки, он вернулся на мологскую землю, и к нему стали совершаться многолюдные паломничества, шли за благословением монахи и миряне, обращались за советом, как к великому старцу. Именно таким, мудрым и любящим, предстанет он перед читателями этих воспоминаний. "Дивное дело: в древней ярославской глубинке, на незатопленном островке мологских земель смыкается разорванная связь времен и хранится в нетленной чистоте сокровище старинного православия. И сама жизнь архимандрита Павла словно переплетается с притчей – не поймешь, где кончается реальность и начинается преданье".

«Святые мощи Феодора, Христа ради юродивого, находятся под спудом, над коим поставлена рака с рельефным изображением святого, — описывает отец Павел. — Колокольня при храме новая, она построена в 1912 году. В церкви древние иконы — великомученика Георгия и Успения Божией Матери».

«Печатной службы блаженному Феодору нет, но в церкви Георгия Победоносца была рукописная», — вспоминает батюшка.

«На месте погребения юродивого Николая Кочаного, умершего 27 июля 1392 года — он был погребен в ограде ныне несуществующего Яковлевского собора, — пишет о. Павел, — была выстроена церковь св. великомученика и целителя Пантелеимона, обыкновенно именуемая Николо-Кочановской в память святого. Пантелеимоновская церковь была сожжена шведами в 1611 году и возобновлена в 1626 г., а затем, в 1857 г… В этой церкви находились две древнейшие иконы блаженного Николы Кочаного, на одной он изображен в боярском одеянии, а на другой — юродствующим.

К церкви относились две часовни: первая — над могилою матери юродивого, праведной Иулиании, в ограде церкви, и вторая — на прежней Дослани улице, на месте, где жили родители преподобного Варлаама Хутынского, в коей несколько древних икон и деревянных изваяний, а в иконостасе — древняя плита с распятием, с предстоящими Херувимами и поясным изображением преподобного Варлаама Хутынского, извлеченная из колодца, рядом находящегося и, по преданию, выкопанного родителями преп. Варлаама».

Река новгородской святости, так бурно изливающаяся в самом начале своего течения и на протяжении нескольких столетий, в ХV-ХVІ веках превращается в тонкий ручеек и постепенно иссякает.

«Здесь умолкает особенная история Новгорода», — подводит некую черту Карамзин. И у о. Павла в его тетрадях явственна видна эта черта. «Игумен Соловецкого монастыря преподобный Зосима приехал в Новгород искать защиты от нападения поморов, — пишет батюшка. — Он был худо принят Марфой Посадницей и предрек опустошение ее дома. На другой день Марфа раскаялась в своем поступке, и старец был позван в ее хоромы на обед. Но когда входил он в столовую горницу, представилось ему, что некоторые из сидящих за трапезным столом — были без головы. И в ужасе закрыл он свое лицо «обема рукама». И по прошествии малого времени наступили для Новгорода тяжкие дни, завершившиеся казнью сына и друзей «прелестной жены Марфы». В 1471 году сбылось видение Зосимы Соловецкого. Великий князь «всполися на лукавыя новгородцы и повеле их казнити мечом, <…> главы же им отсекоша за их лукавство и за их преступление, что хотяще к латинству приступити».

Об измене Марфы Посадницы и ее приверженцев о. Павел рассказывает бесстрастным языком летописей. В предании же о вечевом колоколе — символе новгородской вольности — слышится сожаление о былой славе Новгорода:

«На Ярославовом Дворище рядом с вечевой гридницей висел Вечевой колокол. В феврале месяце 1478 года великий князь московский Иоанн Васильевич «велел колокол вечный спустити и вече разорити». В марте, уезжая из Новгорода, Иоанн приказал колокол вечный привезти на Москву. Колокол везли в санях, за ним шел его глухой звонарь. Но по дороге сорвался колокол с саней, упал в Валдайский овраг, разбился и рассыпался на тысячи валдайских колокольчиков, которые всюду прозвонили славу о Господине Великом Новеграде».

Не с этого ли новгородского Вечевого колокола начали казнить на Руси колокола? Через столетие в том же Новгороде будет казнен еще один колокол — уже Иоанном Грозным, а спустя некоторое время новый государь отправит в сибирскую ссылку колокол Углича, возвестивший народу страшную весть об убийстве малолетнего царевича Димитрия, Иоаннова сына. В двадцатом веке колокола будут казнить сотнями и тысячами, так что вовсе станет Русь бесколокольной…

О казни новгородского колокола царем Иоанном Грозным о. Павел пишет: «8 января 1570 года Грозный въехал в опальный Новгород. У Чудного Креста его встречал архиепископ Пимен, по обычаю царскому и по закону с чудотворными иконами и со всем освященным собором. В это время на соборной звоннице ударили в большой колокол. Конь Грозного испугался и упал на колени. Царь не принял благословение архиепископа, нарек его «волком хищным, губителем, изменником, и царскому венцу досадителем», а испугавшему его коня колоколу велел отсечь ухо».

«Князь Иоанн Грозный громил Новгород со 2 января по 13 февраля 1570 года». — сделана запись в батюшкиных тетрадях.

Описывая новгородский Сырков монастырь, отец Павел рассказывает, как был замучен Грозным основатель сей обители — Феодор Сырков. Монастырь находился в шести километрах от Новгорода и был основан в 1548 году Феодором Димитричем Сырковым по обету. «В 1570 году Феодор Сырков был замучен Грозным, — пишет о. Павел, — и замучен самым необычным способом: его опускали в котел с кипящею водою, а потом на канате перетягивали через Волхов, а дело было в январе. Тело замученного Сыркова было брошено на Дворище, и когда об этом узнали в Сырковом монастыре, оттуда пришли монахини с носилками и гробом, во главе их шла игумения Агния. Монахини уложили тело замученного в гроб и с пением «Святый Боже» понесли его в свою обитель. Грозный видел все это, но не тронул «жен-мироносиц».

Отец Павел не забывает упомянуть еще одну загадочную историческую личность, жившую в Сырковом монастыре в первой трети XIX века. Звали ее Вера Молчальница. По народной молве, это была жена, или вдова, императора Александра I, сама императрица Елизавета Алексеевна. Таинственная кончина Александра Благословенного в Таганроге породила множество слухов. Есть версия, что смерть Александра I была мистифицирована, а сам государь, сложив с плеч тяжкое государево бремя, ушел в сибирские леса, где спустя много времени его признали в старце Феодоре Кузьмиче. Такова и Вера Молчальница. Господь знает, кем она была на самом деле. «Молчальница Вера Александровна умерла 6-го мая в Новгородском Сыркове монастыре, там она и похоронена». — пишет о. Павел.

Русская история так же загадочна, как русская душа, а уж поступки русских государей и вовсе тайна за семью печатями. Не убоявшийся задушить святителя Филиппа в его одинокой келье руками своего опричника Малюты, Грозный смутился обличения никому не известного юродивого Николы, который предложил Иоанну… кусок

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут