Читать книгу - "Москва: архитектура советского модернизма. 1955–1991. Справочник-путеводитель - Анна Юлиановна Броновицкая"

Аннотация к книге "Москва: архитектура советского модернизма. 1955–1991. Справочник-путеводитель - Анна Юлиановна Броновицкая", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

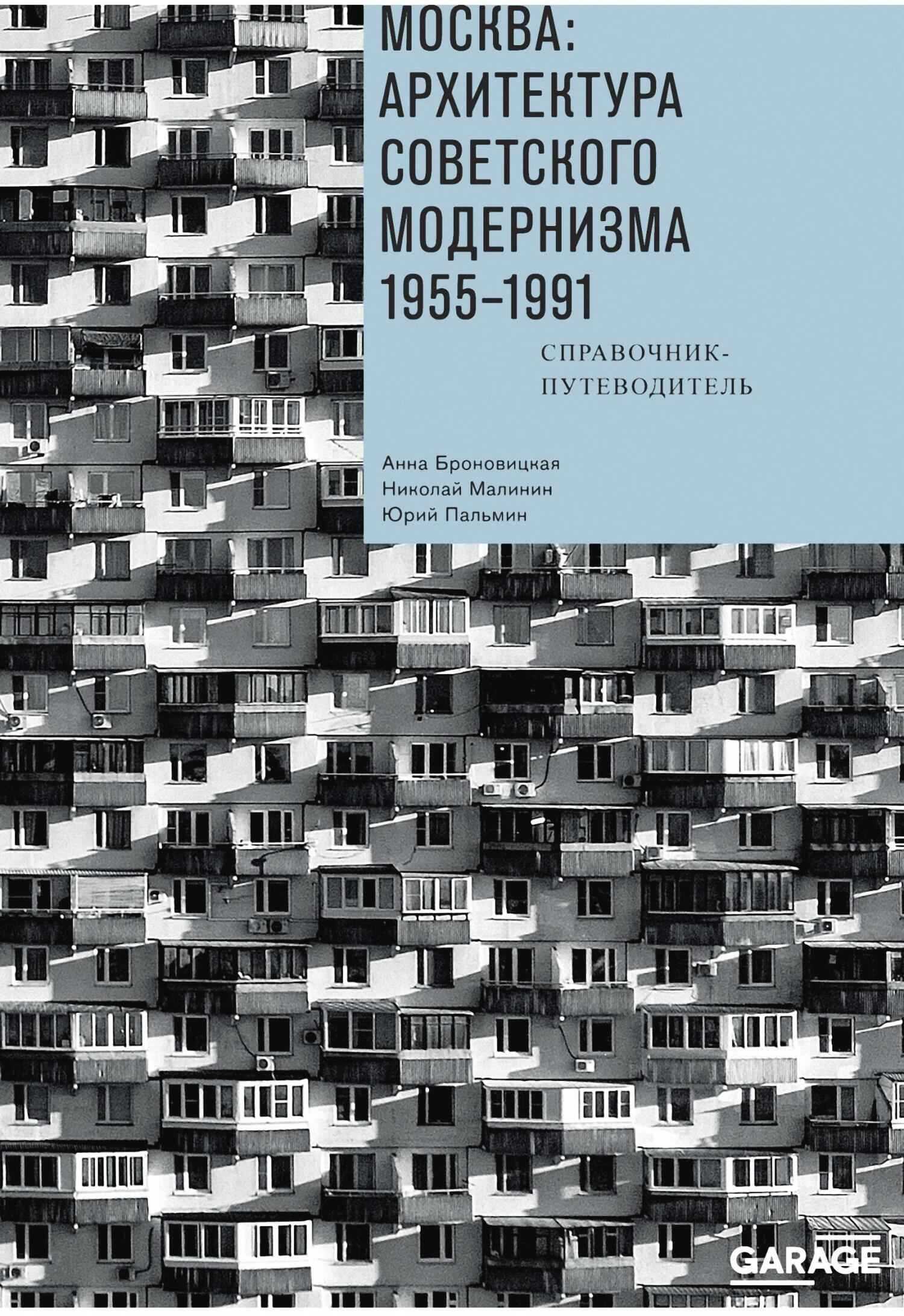

В книге описывается около 100 объектов самой неоцененной эпохи советской архитектуры. Это первый путеводитель по Москве, который рассматривает как целостное явление архитектуру тридцатилетия от Хрущёва до Горбачёва – от наивного модернизма оттепели до постмодернизма, включая Дворец пионеров, Останкинскую телебашню, кинотеатр «Россия», здание ТАСС, «золотые мозги» Академии наук, а также менее известные проекты, например, «Дом нового быта» или музей АЗЛК. Авторы предлагают увидеть эти неоднозначные сооружения в широком историческом, культурном и политическом контексте, а также на фоне мировой архитектуры второй половины ХХ века.

Разрез по актовому залу

План 1-го этажа

Третья часть композиции – основной учебный корпус – своего рода «упавший» небоскреб института «Гидропроект» [16]: тот же рисунок фасадов, те же алюминий со стемалитом. Впрочем, железобетонное тело каркаса, на который натянута стеклянная «тельняшка», немного обнажилось на торце, в чем звучит усталость от стерильной чистоты первых «стекляшек». Они вышли из моды, как плащ болонья, который на Западе «стоил гроши и выпускался исключительно для защиты от дождя, а у нас, – вспоминал искусствовед Михаил Герман, – они настойчиво носились в любую погоду, трескались и портились». Нет, конечно, очищение пошло на пользу: и архитектуре, и одежде, и людям. «Походка наша изменилась, взгляд, – вспоминал другой модник 60-х, писатель Андрей Битов, – мы обнаружили паузы в речи, научились значительно молчать». Но если по мясу и молоку мы почти догнали, то по джинсам и нейлоновым рубашкам отстали навсегда. Советская текстильная промышленность скрипела и заедала, как та застежка-молния в «Бриллиантовой руке»: «Брюки превращаются, превращаются…» А герой Евгения Леонова в «Зигзаге удачи» (1968) смеется над искусственной отечественной цигейкой: «Эта дрянь и задаром не нужна!»

Р. Робби, К. Воэн, П. Шолер, М. Станкевич. Павильон Канады на выставке ЭКСПО в Монреале. 1967

Башню так и не построили, трассу не проложили (кольцо – нынешняя «Трёшка» – прошло в конце концов южнее), несостоявшуюся площадь, которую долго украшала районная Доска почета, застроили в 2000-е годы – тоже вроде бы башней, но уже безо всяких признаков «леонидовщины». А Глеб Цытович «испортил себе некролог», построив в 2005 году сверхпомпезное здание Фундаментальной библиотеки МГУ, возвращающее архитектуру не к лучшим хрущёвским образцам, а к худшим брежневским.

Вид по Малой Калужской улице. 1980-е годы

46. Центральный дом художника (Новая Третьяковка) 1960–1979

АРХИТЕКТОРЫ Н. СУКОЯН, Ю. ШЕВЕРДЯЕВ, М. КРУГЛОВ, В. ВАСИЛЬЕВА, Г. МИХАЙЛОВСКАЯ, В. ГУТОРКИН

ул. КРЫМСКИЙ ВАЛ, 10

ПАРК КУЛЬТУРЫ, ОКТЯБРЬСКАЯСамый большой художественный музей страны, так и не ставший знаменем ее искусства

Никто и никогда не любил это здание. Художники звали «сараем», кураторы проклинали за неудобство, посетители сердились на духоту, что идти к нему долго и в гардеробы вечная очередь. Но в 2008 году на него покусилась Елена Батурина, девелопер и жена московского мэра Юрия Лужкова. По ее заказу сэр Норман Фостер спроектировал на месте ЦДХ «Апельсин» – разрезанный на дольки шар, офисно-жилой комплекс. И тут все к дому переменились. Одним примерещился в нем венецианский Дворец дожей, другим – вилла Савой Ле Корбюзье, третьим – нью-йоркский музей МоМА.

После бурной схватки от дома отступились, но идея не была случайной. Разговоры о «моральном устаревании» ЦДХ имели тот подтекст, что он не справлялся с ролью, которая ему выпала, – быть главным русским музеем современного искусства. Другого такого не было, а потребность в нем была сильна. Как на волне стремления 90-х к новому и светлому, так и на фоне моды на такие музеи, охватившей со второй половины тех же 90-х весь мир. Но в этой моде была новая важная тенденция: само здание становилось таким же объектом современного искусства, как и то, что в нем выставлено. А ЦДХ был не похож не то что на Музей Гуггенхайма в Бильбао (1996), с которого началась эта мода, но даже и на парижский Центр Помпиду (1977) – своего ровесника.

Хотя как раз в градостроительном отношении он вполне им близок: громадный объем, индифферентный к окружению. Более того, его вопиющая нейтральность являет собою логичное развитие доминировавшей в 1970-е годы концепции музея как white box’а – пустой белой коробки, идеально подходящей для экспонирования любого искусства (первым образцом которой как раз и был МоМА). ЦДХ же таков не только внутри, но и снаружи – что очень точно отражает проблематичность самого понятия современного искусства. Что это: авангард, Дейнека, «суровый стиль»? Советская власть этого не знала, да и относилась к современному искусству всегда с резонным подозрением.

Перспектива с видом на новую застройку ул. Димитрова. 1960-е годы

Генплан. А – здание Государственной картинной галереи, Б – Выставочный зал Союза художников. 1960-е годы

План 1-го и 2-го этажей

Кроме того, это было первое в СССР новое здание художественного музея, то есть абсолютный эксперимент, которому не на что было опереться ни в прошлом, ни в настоящем: в мире всего несколько новых музеев искусства – Фолькванг в Эссене (1956) да Гуггенхайм в Нью-Йорке (1959). Тем не менее, внутреннее пространство ЦДХ получилось сложное, разнообразное, гибкое, с залами большими и малыми (а также с возможностью их трансформации), с антресолями и галереями, с удобным конференц-залом. В залах преобладало естественное освещение, вертикальные мраморные жалюзи защищали от прямого света, а 40 шедовых фонарей с тройным стеклом были технологическим прорывом. Количество пустот, правда, зашкаливало – вполне в соответствии с советскими представлениями об интерьере общественного здания, где репрезентативности всегда больше, чем прагматики.

В перестроечные годы москвичи не обращали на это никакого внимания, ломясь на выставки Дали и Раушенберга, Юккера и Кунеллиса, Бэкона и Сен-Лорана. Но к середине 90-х стратегию white box’а перехватили супермаркеты, на которые ЦДХ стал отчаянно походить еще и потому, что начал сдавать свои площади под коммерческие выставки. Правда, многие из них (ежегодные выставки «Арх-Москва» и «Арт-Москва», книжная ярмарка non-fiction) во многом определяли культурный календарь города. Но были и другие – меховые салоны, выставки собак и кошек, которые нервировали любителя искусства, как возмущала его и продажа доморощенной живописи на открытой площадке рядом.

Хотя этот вернисаж логично продолжал идею преемственности – от старого искусства к новому, и далее – к самому современному. Изначально в комплексе должно было быть два корпуса: в одном должна была разместиться Государственная картинная галерея (советское искусство 1920–50-х годов), в другом – выставочные

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн