Читать книгу - "Сергей Николаевич Булгаков - Коллектив авторов"

Аннотация к книге "Сергей Николаевич Булгаков - Коллектив авторов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

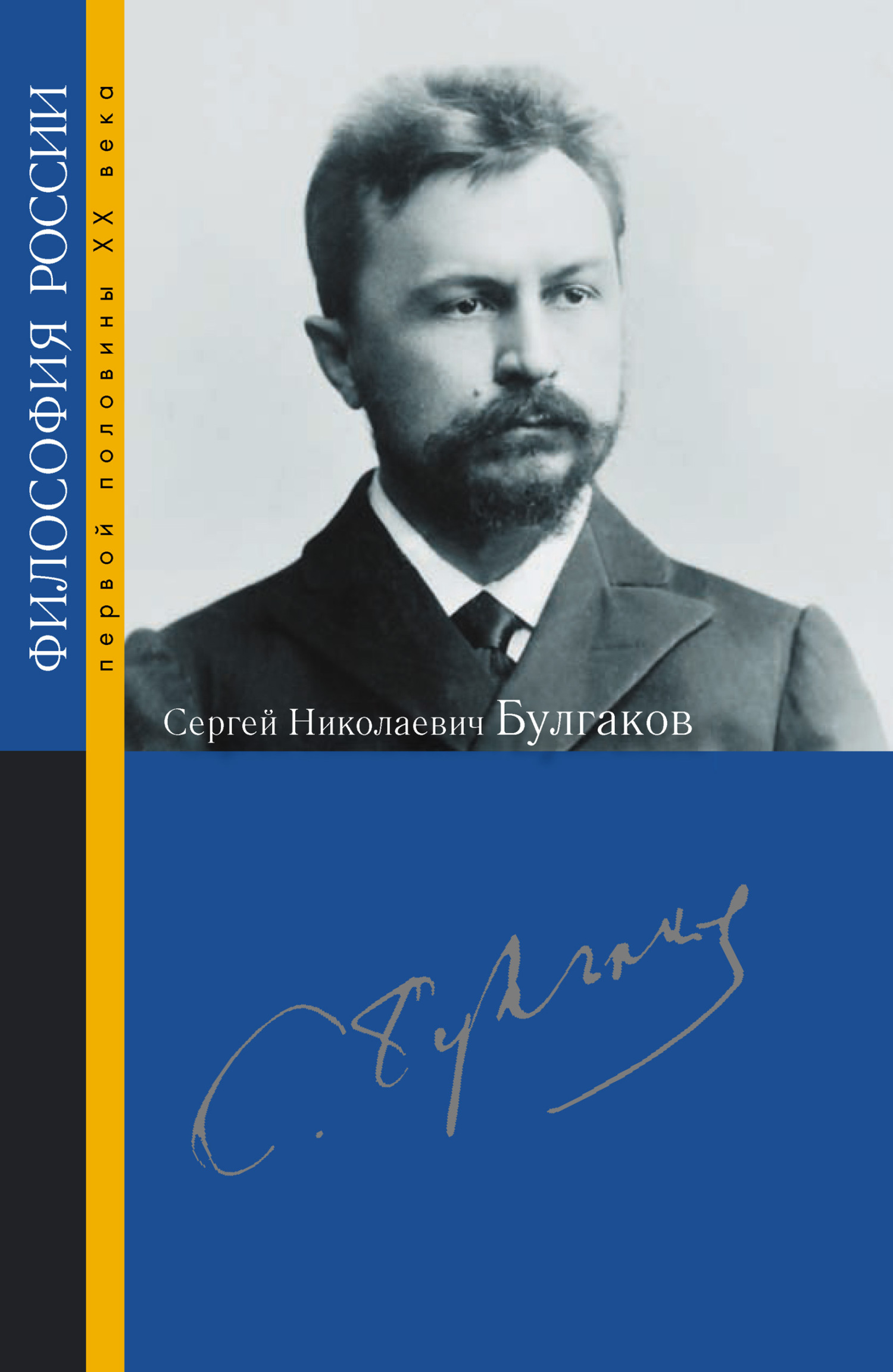

Настоящий том посвящен выдающемуся мыслителю, представителю русской философской традиции первой половины XX века – Сергею Николаевичу Булгакову (1871–1944), проделавшему впечатляющий путь от «легального» марксиста к священнику и богослову в «русском Париже». Его философские, богословские, социологические, политико-экономические идеи и сегодня продолжают вызывать большой интерес и в то же время острые споры как в России, так и за рубежом. В томе собраны статьи современных философов, религиоведов, литературоведов, в которых актуализируется интеллектуальное наследие С. Н. Булгакова. Ряд статей посвящен его личности и судьбе, в которой выражаются все трагические события первой половины ХХ века.Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся философией, общественной и религиозной христианской мыслью, историей русской эмиграции в Европе.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Рассматривая в начале своих странствий по Европе унию с Римом как акт прежде всего патриотический, необходимый для спасения России, Булгаков прекрасно отдавал себе отчет в том, что его идеи вряд ли будут адекватно восприняты, однако «натиск воинствующего католицизма, уверенного, умного, сильного, победа которого так же неотразима, как дреднотов над ручными триремами», представлялся ему неизбежным и спасительным: «остров Православия смывается, и всякая попытка его оградить только свидетельствует никчемность», и тяга к кафоличности как к универсальности есть только попытка преодоления всего «ущербного, провинциального в историческом Православии». Причина любви к католичеству православного священника С. Булгакова достаточно прозрачна – это поиск той гармонии и цельности, которая заложена в идее Рима как католической, т. е. всеобщей церкви, вместо утраченной гармонии и утраченного единства церкви кафолической – Православной; причина, во многом заимствованная у своего онтологического предшественника – Вл. Соловьева, однако с учетом тех поправок, которые были внесены историей начала ХХ века. Поэтому логично рассматривать активную роль Булгакова в эйкуменическом движении в последующие годы как своего рода отзвуки прокатолических идей – это тот же поиск единства, попытка разрушить конфессиональные «перегородки, которые не доходят до неба».

Однако столкновение Булгакова с реальным, а не чаемым католицизмом в значительной степени умерило связываемые с ним надежды. «Ко мне ходит о. Глеб В.[336], католик, я ему не верю, инстинктивно сжимаюсь перед ним, как перед змеей, чувствуется какая-то лживость, задняя мысль, лукавство, “иезуитизм” во всей его повадке, а в то же время в церковном сознании я с ним. Я к нему ближе, чем ко всем нашим»[337]. Запись от 4 (14).03.1923: «Познакомился с иезуитом гр. Тышкевичем. Это было одно из моих поражений, невидимых миру. <Он> мне определенно не понравился: нечто карикатурное, “иезуитское”, приторное, фальшивое в нем было”». И далее: «У меня был гр. Тышкевич (иезуит) и произвел совершенно отрицательное впечатление <…>. И снова мучительно встает вопрос: почему же папство исторически равно иезуитству <…> почему? А это, при всей грандиозности своего духовного замысла и силе, это <…> не христианство, это – умовая и волевая энергия, направленная к высокой цели, но ставшая механизмом, словом, это уже государственность духовная, в которой нет личного Христа, но выработался волевой, напряженный идеализм».

Эти столкновения, понятно, нисколько не отрицают ценности и духовного смысла католицизма. Они лишь ставят под сомнение всю утопичность осуществления теократического идеала по соловьевскому типу (католичество – «вселенская церковь» – Церковь) в сфере реального исторического бытия. Резкая оценка католической тринитарной теологии, данная во второй части «Глав о Троичности» (опубл. в 1930 г.), в определенной степени связана с этим ранним разочарованием и есть, по сути, результат анализа его оснований: неудовлетворительность для Булгакова католической онтологии и послужила толчком к конструированию собственной онтологической модели. И если «Главы о Троичности» есть попытка прояснить сущность католической тринитарной онтологии, то догматическая часть «Иуды Искариота» является попыткой пересмотреть историософские основания католицизма и прежде всего католическое учение о предопределении, столь важное для них.

III

Тема предопределения – это еще античная тема. В античной культуре понятие судьбы имеет тотальный характер; личное противостояние судьбе невозможно. Такая трактовка феномена судьбы фундируется в характерном для античности истолковании мирового процесса, когда, начавшись от некоего единого источника, мировой процесс должен вернуться к нему. Примечательно, что многие богословские конструкции, генетически связанные с античными онтологическими моделями (в частности, учение Августина о предопределении и в целом августинианская линия в христианском учении о спасении; в определенном смысле и софиологическая модель, разработанная Вл. Соловьевым), зачастую используют именно такую концепцию мирового процесса. Именно эти модели и подвергаются анализу и критике в «Иуде Искариоте», и выбор таких имен, как Августин, Пелагий, Янсений, Кальвин, Луис де Молина, для Булгакова вовсе не случаен, так как именно в их сочинениях дана историософская модель, с которой он пытается спорить. Различие в их богословских мнениях задает некоторое «проблемное поле», в рамках которого уместно будет выделить несколько оппозиций (крайних мнений), важных для последующего анализа.

1. Августин – Пелагий. Начнем с Августина, точнее, с его учения о предопределении (предестинации), поскольку в нем наиболее четко зафиксированы понятия и определения, с одной стороны, важные для католического и отчасти протестантского учения о предопределении, которые пытается переосмыслить Булгаков. Учение о предестинации (предопределении) у бл. Августина появляется уже в достаточно ранних работах (например, «О различных вопросах к Симплициану»), однако наибольший вес и значение приобретает в поздний период, в период так называемых пелагианских споров («О природе и благодати», «О благодати Христа и первородном грехе», «О деяниях Пелагия», «О предопределении святых» и многие другие). Сущность этого учения такова: Бог пред-знает то, что он совершит по отношению к твари (собственно «предестинация», или, точнее, «предестинация» (praedestinatio)), и имеет некий «план» или «пред-решение»[338], являющееся основанием для избрания святых и для отвержения грешников (propositum). Оба эти понятия фундируются в божественном разуме и обусловлены всеведением, «пред-наукой» (praescientia) Бога. С учением о предопределении теснейшим образом связано учение о свободе воли: так как Бог еще до начала тварного времени предопределяет и то, что будет им обязательно совершено, и то, что им совершено никогда не будет, все люди оказываются заранее классифицированными либо как праведники («призванные» или «избранные»), либо как грешники («отверженные»).

В процессе реализации божественного замысла (в тварном времени) свободная воля человека, являясь со-работницей Бога в деле благодатного воплощения, может уклониться от Божьей воли (что есть грех), но не сможет противоборствовать божественному

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут