Читать книгу - "Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы) - Лидия Алексеевна Зайцева"

Аннотация к книге "Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы) - Лидия Алексеевна Зайцева", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

📖✨ Уважаемые читатели, с радостью представляю вам мою книгу "Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы)". В этой книге я исследую эпоху оттепели в Советском Союзе и ее отражение в кинематографе. 🎥🎞️

📚🔍 В книге я рассматриваю различные аспекты кинематографа и его связь с социальными и политическими изменениями в стране. Акцентирую внимание на фильмах и актерах, которые стали иконами той эпохи. 📽️🌟

💡🔎 Путешествуя по фильмам и экранным образам, я погружаюсь в дух времени, ощущаю его атмосферу и переживаю эмоции, которые пронизывали ту эпоху. С помощью моей книги вы сможете восстановить картину жизни и искусства того времени. 🌈

📚🔊 Я рада сообщить, что вы можете бесплатно читать мою книгу "Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы)" на онлайн-платформе books-lib.com. Там вы найдете и другие интересные книги и аудиокниги. 📚🎧

📚🌐 Заходите на сайт books-lib.com, где вы сможете насладиться чтением моей книги и других произведений. Я надеюсь, что мое исследование поможет вам погрузиться в атмосферу той удивительной эпохи и расширить ваш кругозор. 🌟✨

📖🌈 Желаю вам увлекательного путешествия в прошлое через страницы моей книги "Экранный образ времени оттепели (60–80-е годы)". Приятного чтения! 📚😊

Откуда же у мальчишки такая осторожная бережность к этому стоящему поодаль монаху, ведь он то и дело кричит на своих помощников, требует почти невозможного, изматывает себя?..

…Работа. Взвинченный темп. Бориска срывается, велит выпороть подручного. Сам ложится на солому – чуть передохнуть. И здесь опять: «Ну что, что смотришь, а? Что, язык проглотил? Или оглох? (Слышны крики, плач провинившегося.) Что, жалко? Иди, иди, пожалей, на то ты и чернец…»[5].

Так трижды, рефреном, в экспрессивно построенных сценах работы повторяется встреча Андрея и Бориски. Она начинает обретать какой-то свой внутренний смысл, уже читаемый. И тогда впервые вводится большой эпизод – не событий вокруг колокола, а дороги под проливным дождём.

…Бегут трое. Музыка. Под деревом остановились Андрей, Даниил, Кирилл. Сливается в сплошную пелену проливной дождь. Начинается обжиг. Потом залив формы.

«Бориска (тяжело дышит): „Господи, помоги! Пронеси!“

У печей работают литейщики.

Смотрит Андрей Рублёв.

(Гул печей)»[6].

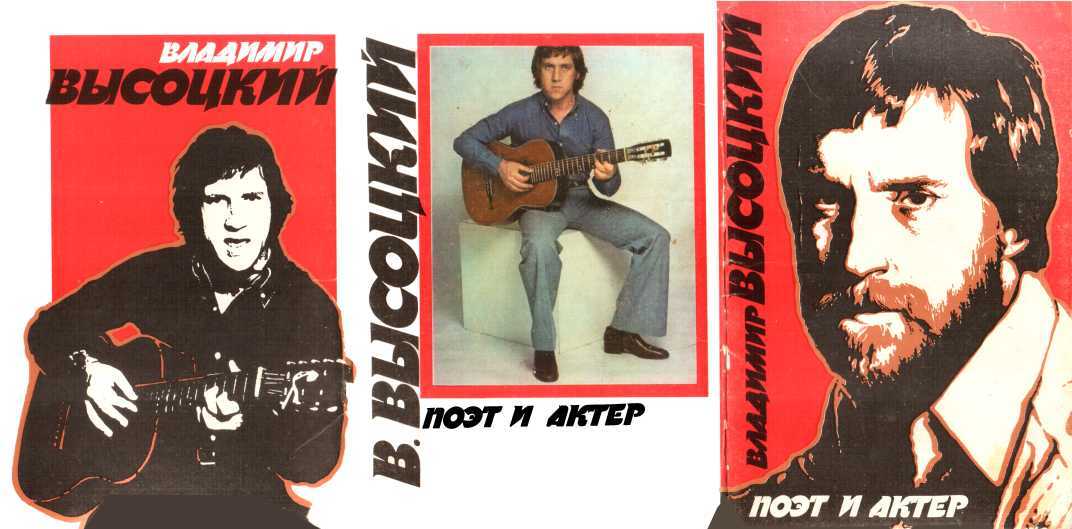

(«Ава, Отче, / Чашу эту мимо пронеси…», «Гамлет». Эти строки Б. Пастернака истово произносил со сцены Театра на Таганке В. Высоцкий.)

…Так постепенно тема Андрея встала в параллель с главным действием новеллы. Вот Рублёв смотрит в яму, где идёт обколка формы. Появляется колокол. Кто-то зовёт Бориску. Он отзывается глухо: «Сейчас, сейчас я…». И следующий кадр: «Андроников монастырь. Андрей ходит от костра к костру. Кирилл преследует его»[7].

Именно здесь происходит одна из самых главных для понимания замысла фильма и удивительная по своей экспрессивной искренности, психологической открытости сцена покаяния Кирилла. Он уговаривает, молит, упрекает Андрея, говорит о грехе «искру Божью отвергать». Молча смотрит Андрей на костёр. Кончается этот неожиданный всплеск – исповедь. Уходит Кирилл. Исчезает совсем.

Работа… Народ готовится поднимать колокол, разобраны шесты огромного ворота. Совершают обряд освящения. В причудливый контрапункт сплетаются безразличный иноземный говорок послов, зарождающийся гул готового ударить колокола, раскатистое русское «мать вашу…». Это – мастерам. Они, замерев, прислушиваются к нарастающему гулу… «Идёт Андрей. Оборачивается. (Первый удар колокола)»[8].

Звуковой акцент даётся именно на фоне изображения Андрея, на крупном плане. Не Бориски, совершившего чудо колокольного звона («Гулкая медь, / Звонкая медь, / Как он захочет, так и будет петь…»), а молчащего Андрея.

В пластическом и звуковом единстве кадра – крупно – сошлись лицо обернувшегося Рублёва и первый удар колокола.

И пошло «всенародное»… Ликует толпа, обступает колокол.

Однако возникает кадр совсем уж неожиданный:

«Дурочка ведёт под уздцы коня.

(Удары колокола, гул, смех и крики толпы)»[9].

Оборванную, грязную, её увезли татары – как раз перед тем, как началось повествование новеллы «Колокол». Откуда она, царственно проплывающая среди ликующей толпы? И такая светлая у неё улыбка…

Бушует толпа.

«К Бориске подходит Андрей. Кладёт его голову себе на колени… Бориска (плачет):

„Отец, зверь старый…“

(Перезвон колоколов).

Проходит Дурочка.

За ней ведёт лошадь мальчик…

(Далёкий перезвон колоколов)…

Догорает костёр. Бориска плачет…»[10].

Багрово-красным вспыхнули угли костра. Зазвучала музыка. Пошла цветовая симфония наплывов и панорам по деталям рублёвских икон.

Хлынул белый дождь, смыл поющие краски, оставил лишь вечное, земное: пасущихся на лугу коней, раскаты отгремевшей грозы…

Последняя, одиннадцатая часть второй серии снята на цветной плёнке.

Линия Андрея Рублёва постепенно сложилась, выход к иконе «Троица» стал художественным завершением «Колокола».

Как же «озвучена» поэтическая мелодия, авторский голос в подробностях зрительного ряда?

Некоторые критики упрекали фильм в том, что нет в картине кадра, где мастер творил бы с кистью в руках… Но «Колокол» – это и есть труд художника: изматывающий нервы и силы, тяжёлый физический труд (помните, у Маяковского? «Изводишь единого слова ради / Тысячи тонн словесной руды…»). И вовсе не случайно выбран, да ещё с такой тщательностью показан трудоёмкий в самом прямом смысле процесс выплавки: реальная работа, в которой материализуется божественный дар художника.

Это ключ к зрительному ряду новеллы. И чем точнее, реалистичнее детали, сам процесс труда, тем убедительней одухотворённость внутреннего горения.

Если вникнуть, то все компоненты подробно пересказанного события окажутся одновременно и слагаемыми образного обобщения – иносказания. В этом феномен притчи. Найдут подтверждение опоры композиции, где переплетаются линии Андрея и Бориски, работы и молчания, Кирилла и Андрея, мастеров и Бориски, ликующего народа и княжеской свиты, стоящей на коленях толпы и счастливого лица преображённой Дурочки.

В зрительном ряду получила воплощение и ещё одна метафора творчества – горение: извечный образ, характеризующий труд художника.

Тема огня реализована в отливке колокола, в обжиге. Фактура действия, вещный, предметный мир совсем не затеняет, а, напротив, именно воплощает мифологический ряд, подкреплённый традициями искусства, народных представлений о творчестве.

Не случайно выбрано и «произведение», итог приравненного к работе процесса творчества.

Почему именно колокол? Не новый храм, например, не обновлённый иконостас, не церковный хорал? А колокол… Что для России, для её истории и искусства народа набат? Раскаты гудящей меди… В них – и храм, и иконы, и молитвы. Но кроме того, в набате тревога и торжество, проклятье и призыв к помощи, к единению, беда и неподдельная святость праздника. Набат, наконец, это и голос поэта, художника. Глас, пробуждающий человеческое сердце «во дни торжеств и бед народных», – Колокол.

Удивительная точность поэтического видения подсказала авторам предмет, издавна в искусстве бытующий как символ. И процесс его сотворения превращён на экране в поэтическую притчу о назначении художника.

Можно, к слову, по всем фильмам А. Тарковского проследить нарастание образной нагрузки на повторяющиеся, знаковые для автора предметные подробности кадра. Не секрет, что многие из них носят в народном сознании обрядовый характер, воспринимаются как сакральные, наполненные духовным смыслом истоки бытия. Таков в данном случае и колокол.

В «Андрее Рублёве» процесс его отливки самостоятелен по всем линиям: и как реальный объект действенного ряда, как доминирующая зрелищная деталь, и как основа иносказания. Это, по сути, развёрнутая, динамически развивающаяся метафора, которая содержит в своём основании укоренённую в нашем искусстве традицию. Она-то и организует художественную систему новеллы.

Звуковой фон её тоже предельно, кажется, реалистичен. Он постепенно локализуется, все элементы исподволь подтягиваются к доминирующей теме. «А колокол-то и не зазвонит!» – горько смеётся Бориска в момент, когда уже начат обжиг. Ритмично, слаженно работают литейщики. Уже нет ни одного лишнего слова, только гудят печи. Да Бориска молит о чуде. И сразу – о пощаде: «Господи, помоги!..»

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут