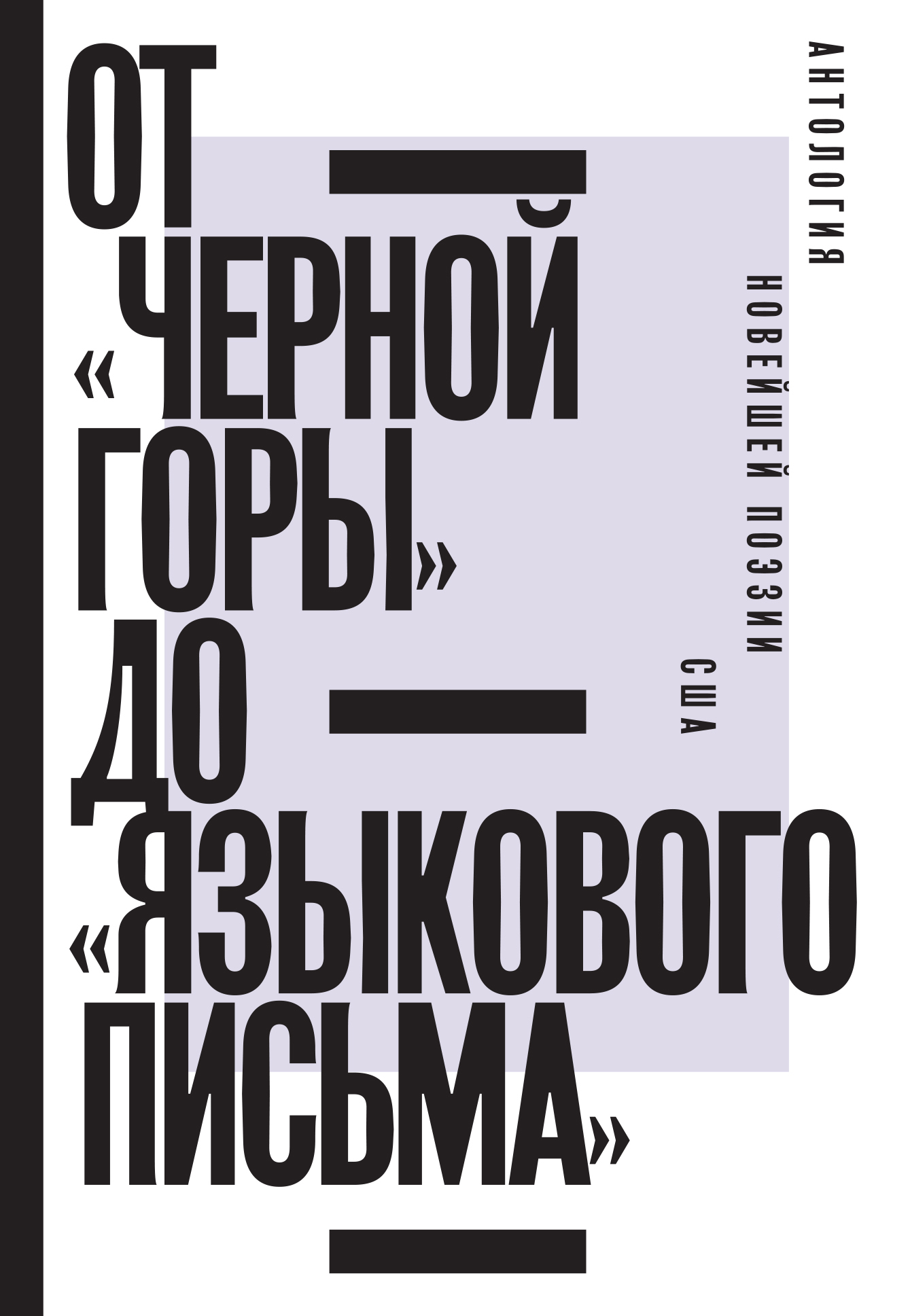

Читать книгу - "От «Черной горы» до «Языкового письма». Антология новейшей поэзии США - Ян Эмильевич Пробштейн"

Аннотация к книге "От «Черной горы» до «Языкового письма». Антология новейшей поэзии США - Ян Эмильевич Пробштейн", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

На протяжении последних ста с лишним лет взаимный интерес России и США к литературам друг друга не ослабевает, несмотря на политические конфликты и разногласия между двумя странами. Однако направления новейшей американской поэзии – течения, которые с середины прошлого века занимались поиском новых языков и форм литературного письма, – до сих пор недостаточно знакомы отечественному читателю. Антология ставит перед собой задачу восполнить этот пробел и наиболее полно представить русскоязычной публике четыре основных американских поэтических движения – школу «Черной горы» (Блэк-Маунтин), Нью-Йоркскую школу, Сан-Францисский ренессанс и Языковую школу (Языковое письмо). Наследуя американским модернистам в диапазоне от Гертруды Стайн и Эзры Паунда до Луиса Зукофски и Уильяма Карлоса Уильямса, эти направления продолжают активно развиваться и в наше время. В книгу вошли произведения, написанные с начала 1950‐х годов до 20‐х годов XXI века, а каждый раздел антологии предваряется очерком истории соответствующего направления, основанным на актуальной научной литературе.

Открытое – иначе, проективное – поэтическое письмо тесным образом связано с письмом эссеистическим: тому и другому свойственны принципиальная незавершенность и динамизм, то и другое наследует романтической эстетике фрагмента. Пожалуй, эссеизм является характерной формой для процессуальной эстетики колледжа Блэк-Маунтин. «Проективный стих» Олсона – образцовое эссе, экспериментальное исследование возможностей словопользования посредством словопользования. «USE USE USE»[3], – повторяет Олсон: сила поэтического слова проверяется практиками его употребления. Олсон настаивает на практичности своей методологии, на необходимости для теоретика работать «на слух» («by ear»), т. е. интуитивно, осуществлять эксперимент не только над словом, но, в каком-то смысле, над самим собой.

Проективное стихосложение, настаивает Олсон, опирается на определенную философию жизни. Проективизм – это и метод, и новая реальность, с которой имеет дело городской поэт. Этот акцент, по-видимому, вводится Олсоном, чтобы заострить противоположение себя «аграриям», Рэнсому и Тэйту, выступавшим одновременно корифеями «новой критики». Проективная установка порождает новую поэтику и новый концептуальный аппарат, что, в свою очередь, по словам Олсона, должно привести к появлению нового вида драмы и эпоса. Любопытно, что лирика, лирическое самовыражение («лирическое вмешательство индивидуального „я“»[4]) Олсона здесь не интересует совсем. Драма как перформанс обнаруживает документальный потенциал текста. Текст предстает документом-партитурой голоса оратора Олсона: с помощью работы по всей странице (по всему полю), использования капитализации для отдельных слов мы потенциально можем воспроизвести речь Олсона. Эпос, эпическое отношение к реальности, по Олсону, предполагает «заземленность» в местном, локальном. Эпическое отношение к реальности в манифесте реализуется следующим образом. Эпический текст оказывается заземлен в локальном сообществе Блэк-Маунтин и уже только потом достигает размеров мира посредством распространения в переписке и в журналах в виде цитат и перепечаток (как в случае с антологией Аллена, где перепечатка «Проективного стиха» означает открытие манифеста гораздо более широкой аудитории, чем школа Блэк-Маунтин и их друзья).

Проективизм требует осознанного выбора и ответственного, внимательного следования ему. Внимание (и связанная с ним осознанность) – фундаментальная для Олсона категория, во многом роднящая его подход к поэтическому искусству с тем, что проповедовал (применительно к живописи) Йозеф Альберс, который был профессором живописи и впоследствии ректором колледжа. Внимание активизирует уже заложенную в неоформленном материале энергию, своеобразную тягу, которая определяет движение поэта в «открытом» стихотворном поле. Движение это Олсон называет «push» и противопоставляет музыкальной фразировке Паунда. При этом Олсон писал, что идея «Проективного стиха» родилась после того, как он ознакомился с рукописью «Пизанских песен».

«Push» – процессуальная внутренняя логика формы, которая одновременно является и содержанием произведения, ждет активизации, «открытия». Первый «закон» проективизма – кинетический, или «кинетики вещи». На любом этапе существования и в любой его форме стихотворение является «зарядом высокой энергии» и «разрядом». Энергия, которая, рождаясь в поэте, затем циркулирует между ним, текстом стихотворения и читателем.

Второй «закон» (который Олсон называет также принципом) – органицистский принцип взаимообусловленности формы и содержания: «ФОРМА ЕСТЬ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ»[5] (эта наиболее известная и широко цитируемая фраза из «Проективного стиха» принадлежит вовсе не Олсону, а Роберту Крили и взята из их переписки[6]).

Наконец, третий принцип – процессуальности – формулируется так: «ОДНО ВОСПРИЯТИЕ ДОЛЖНО НЕМЕДЛЕННО И НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЕСТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ ВОСПРИЯТИЮ»[7]. И эта формулировка, кстати, тоже не принадлежит самому Олсону, она заимствована им у старшего друга, поэта Эдварда Далберга.

Итак, в олсоновской проективной догматике два из трех ее основных пунктов сформулированы отнюдь не им самим, а другими людьми[8]. Между тем Олсон хочет быть больше чем теоретиком. Он настаивает на практической применимости своей теории и предполагает свое эссе как открытый урок поэтам, как «делать стихи» по-новому: «ПРОЕКТИВНЫЙ СТИХ дает нам урок: лишь та поэзия будет действенна, в которой поэт сумеет запечатлеть как приобретения своего слуха, так и перепады дыхания»[9]. Но как именно приобрести столь высоко ценимый навык – умение регистрировать малейшие звуки и движения дыхания? Этого Олсон не говорит. Несмотря на наставительный тон, на навязчивую эмфазу с использованием заглавных букв и не менее навязчивые повторы, а может быть, именно по причине их наличия, можно усомниться в эффективности его учительства. В сердце его урока лежит противоречие: попытки проповедовать новую поэтическую «веру», утвердить новую догматику упираются в сознание невозможности завершить формулировку, дать определение, закрыть скобки в названии, остановить внутреннее движение.

Важнейшая категория эстетики открытой формы, по Олсону, – категория участия и соучастия, которую он распространял на элементы поэтической речи (слог, строка, образ, звук, смысл), на «объекты реальности» и на субъекта, создающего между ними продуктивные «напряжения». Поэт, читатель, объекты реального мира, элементы речи уравниваются в онтологическом статусе, т. е. находятся в ткани стихотворения на одном уровне. Это не означает, однако, пренебрежения творческой интенцией поэта. Сравнивая Чарльза Олсона и Джона Кейджа, можно сказать, что оба исповедуют принцип индетерминизма, делают ставку на десубъективацию произведения искусства, но при этом они занимают именно в этом пункте противоположные позиции. По Олсону, поэт последовательно контролирует каждый слог, каждую строку стихотворения. Открытая форма не означает бессистемности и хаоса, «ибо только он, пишущий, в любое мгновение может задать строке ее метрику и концовку – там, где его дыхание иссякнет»[10]. В этом смысле Олсон разделяет логику «старшего» поколения модернистов, он гораздо ближе к ним (ближе, может быть, чем ему самому хотелось бы думать), чем к поколению Кейджа и Роберта Раушенберга, оказавшихся во главе культурной революции 1960‐х годов и прокламируемого ею постмодерна.

«Поэмы Мáксима» стали делом всей жизни Чарльза Олсона. «Поэмы Мáксима» – это попытка претворения и практического, лирического исследования концепций «объектизма» и «композиции по полю». Очевидно, что для Олсона субъект-повествователь является одним из объектов в силовом поле стихотворения, но в то же время это своего рода «центральное сознание»[11], наделяемое не столько пророческим, сколько авторитетно-учительским голосом. Исследователь творчества Олсона Роберт фон Халлберг настаивал на качественном различии между этими самоопределениями поэта: в данном случае он «более учитель, чем творец или жрец… Лучшая поэзия Олсона – не экспрессия, но разъяснение и понимание»[12].

В целом «Поэмы Мáксима» – произведение, вполне сознательно наследующее романтическому эпосу Уолта Уитмена и большим поэмам XX века, таким как «Песни» Эзры Паунда и «Патерсон» Уильяма Карлоса Уильямса. Поэма объемлет множество культурных, мифических, литературных источников (и этим перекликается с опытом Паунда), но своим фокусом имеет конкретное географическое место,

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

Илья12 январь 15:30

Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

Горький пепел - Ирина Котова

-

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

Гость Алексей04 январь 19:45

По фрагменту нечего комментировать.

Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов

-

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

Гость галина01 январь 18:22

Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?

Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш

-

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут

Олена кам22 декабрь 06:54

Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается

Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут