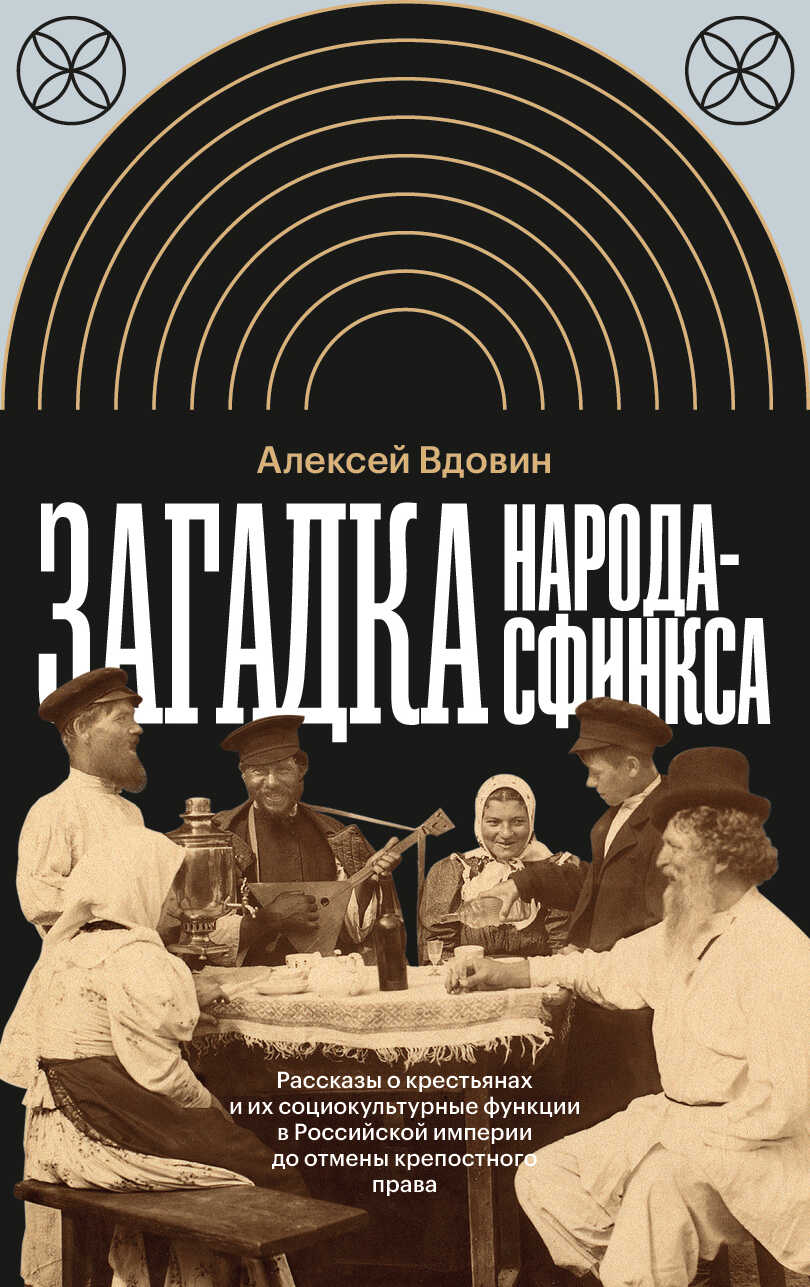

Читать книгу - "Загадка народа-сфинкса. Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права - Алексей Владимирович Вдовин"

Аннотация к книге "Загадка народа-сфинкса. Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права - Алексей Владимирович Вдовин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации

Жанр «рассказов из крестьянского быта», дань которому отдали в том числе и многие классики (Н. М. Карамзин, Н. В. Гоголь, Д. В. Григорович, И. С. Тургенев, Марко Вовчок, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин), зародился в 1770‐е годы и, пройдя полувековой путь, достиг апогея в середине XIX века. Принято считать, что этот жанр гуманизировал изображение крестьян как полноценных личностей с особым внутренним миром, эмоционально равноценным дворянскому. Но так ли это? Как показывает книга Алексея Вдовина, процесс гуманизации и субъективизации крестьян в прозе был весьма противоречивым и привел скорее к признанию их инаковости. В своей работе автор прослеживает эволюцию жанра от идиллии и сентиментальной пасторали 1790‐х годов к историям о помещичьем и государственном насилии над крестьянами, помещая его в широкий социокультурный и политический контекст. Внимание исследователя сфокусировано на социальных функциях прозы о крестьянах, под влиянием которой образованная элита империи конструировала свои представления об «идеальном Другом» и русской нации как таковой. Алексей Вдовин – историк литературы, доцент Школы филологических наук НИУ ВШЭ.

Прежде чем перейти к генеалогии идей Анненкова, важно заметить, что они получили развитие в критике второй половины XIX в. Так, в некоторых фрагментах своего анализа крестьянской темы в русской литературе с Анненковым сближается Ткачев. Критик-марксист считал, что раз репертуар психологических мотивов у культурно неразвитых людей отличается скудостью и отсутствием многообразия, такие «люди менее всего годятся в герои романов и повестей с психологическим анализом»211. Более того, Ткачев, как и Анненков, полагал, что культурная элита наделяет мужика теми качествами и особенностями, которые хочет в нем видеть, исходя из своей идеологии. В частности беллетристы-западники (Тургенев, Григорович, Вовчок) начали воображать душу мужика по образцу своей собственной: «Мужик, по всей своей внешности напоминающий реального мужика, понимал, чувствовал, страдал, наслаждался, сантиментальничал, капризничал и т. п. совершенно так же, совершенно по тем же мотивам и тому же рецепту», как и господа «благородные дворяне» с их «расстроенными нервами» и с их «утонченными» вкусами; это «облагораживание», «одворянивание» было не результатом добросовестного и всестороннего изучения, а «барской фальсификацией мужика»212. Славянофилы же, напротив, превратили мужика в «какое-то ходячее воплощение <…> всевозможных добродетелей (т. е. добродетелей с их точки зрения)»: «смиренномудрие, кротость, терпение, всепрощающая любовь, трогательная покорность, преданность заветам и преданиям старины, беззаветная вера… и опять смиренномудрие <…> но это-то именно и придавало желаемую простоту, цельность и единство мужицкой душе, в противоположность душе „интеллигентных“ людей, – людей, попорченных ядовитым соком гнилых плодов западной цивилизации»213.

Вслед за Анненковым Ткачев прибегал и к риторике колониального и цивилизаторского дискурса, но на сей раз для описания следующего за началом 1850‐х гг. этапа – этнографического наблюдения за народом в прозе Успенского и Левитова: «„Очерки из народного быта“ наших первых экскурсионистов в народ – это ваша памятная книжка в первый период вашего пребывания у готтентотов; это – первые впечатления путешественника, нежданно-негаданно попавшего в среду неведомого ему племени»214.

Анненков – Жорж Санд – Руссо – Леру

Вопрос о вероятных европейских корнях идей Анненкова никогда не ставился. Между тем тезис о невозможности адекватно воспроизвести крестьянское сознание средствами литературы образованного сословия имеет вполне конкретную генеалогию и легко обнаруживается во французской литературной традиции.

Можно с уверенностью утверждать, что рассуждения Анненкова являются развитием идей Жорж Санд из программного предисловия к ее крестьянской повести «Франсуа-найденыш» («François le Champi»215). Оно перепечатывалось в последующих переизданиях повести, например брюссельском (1848) и парижском (1851). Русский перевод в «Сыне отечества и Северном архиве» (1849) не содержал предисловия216, однако оно иронично пересказывалось в «Библиотеке для чтения»217. Скорее всего, Анненков прочел повесть вместе с предисловием по-французски218, так как еще в первой своей крупной статье «Заметки о русской литературе прошлого года»219, разбирая рассказ Достоевского «Честный вор», упрекнул писателя в подражании «Чертову болоту» и «Франсуа-найденышу» Санд. Произведения Достоевского, по мнению Анненкова, проигрывают французским аналогам, так как «держатся на уловке и имеют в основании авторскую изворотливость и условную манеру», которую критик называет «подделкой под народный говор», «фальшивой нотой», «повествовательным tour de force»220. Как видно, это зародыш тех формулировок, которые Анненков разовьет в статье 1854 г.

Предисловие Санд к «Франсуа-найденышу» играло роль своеобразного литературного манифеста, в котором писательница развивала идеи, намеченные еще в первых двух главах «пейзанского» рассказа «Чертово болото»221 (1846). Если там Санд лишь обозначила проблему «антирефлексивности» крестьянского сознания и недоступности для него «духовных радостей»222, то во «Франсуа-найденыше» читателю предлагается масштабное идеологическое построение, полемичное по отношению к синхронным романам о крестьянах О. де Бальзака, П. Феваля и Э. Сю223, в основе которого лежит противопоставление «естественной жизни» народа и «искусственной жизни» образованного сословия. Уподобляя крестьянское сознание и их «бесхитростное бытие» невозмутимой и молчаливой природе, Санд констатирует, что цивилизованный разум, владеющий «языком знания», пока не нашел адекватного способа постичь оба этих мира – «естественную жизнь» природы и простонародья:

О, этот бесхитростный, неведомый мир! Сколько ни изучай его, он все равно недоступен для нашего искусства. Его не выразить даже тебе, крестьянину по натуре, если ты захочешь ввести его в область цивилизованного искусства, поставить его в духовную связь с искусственной жизнью224.

Для передачи крестьянского сознания пока нет «подходящей для этого формы» и языка, его нужно создать, отказавшись от языка Французской академии и ориентируясь на язык самих крестьян225. На пути этого эксперимента писателя подстерегают огромные стилистические и эстетические трудности. Собеседник и оппонент Санд из предисловия критикует ее роман «Жанна» (1844) за то, что в нем нарушен баланс между означаемым и означающим: форма, с помощью которой автор описывает и интерпретирует мысли, чувства и поступки главной героини Жанны, резко контрастирует с ее на самом деле примитивным языком и интеллектом (что не раз подчеркивается повествователем):

Ты изображаешь крестьянскую девушку, называешь ее Жанной и вкладываешь ей в уста слова, которые она, пожалуй, и может сказать. Но сам-то ты романист, добивающийся, чтобы и твои читатели прониклись тем восхищением, с каким ты работаешь над этим образом, – сам-то ты сравниваешь ее с друидессой, с Жанной д’Арк и еще бог знает с кем. Твои чувства и речь, соседствуя с ее чувствами и речью, создают впечатление той же разноголосицы, что и столкновение кричащих тонов на картине; таким путем мне не вжиться в натуру, даже если я буду идеализировать ее226.

Согласно логике Санд, единственным способом проникнуть в крестьянское сознание будет уподобиться ему, вернуться к состоянию «естественного человека, о котором мечтал Жан Жак»227, отрешиться от литературной традиции, стереть «из памяти каноны и формы искусства»228. Эксплицированная отсылка к Руссо – фигуре чрезвычайно значимой для Санд именно в 1840–1850‐е гг.229 – очерчивает генеалогию этой идеи, наиболее развернуто представленной в его трактате «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми»230 (1754).

Санд трансформирует концепцию Руссо, совершая далекоидущий перенос понятий: по сути, во всех контекстах, где философ говорит о сознании дикаря (или естественного человека), Санд заменяет его на «крестьянина»:

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Оставить комментарий

-

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

Вера Попова27 октябрь 01:40

Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!

Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая

-

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

Вера Попова10 октябрь 15:04

Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!

Подарочек - Салма Кальк

-

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

Лиза04 октябрь 09:48

Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))

По осколкам твоего сердца - Анна Джейн

-

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн

yokoo18 сентябрь 09:09

это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится

#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн